传统化石研究难窥远古生物饮食细节,而牙结石作为“口腔时光胶囊”,保存着微生物、植物碎片、蛋白质等关键证据。本文旨在通过梳理牙结石分析技术及应用案例,揭示这一创新领域如何突破局限,解读生命演化。

导 读

在考古与古生物学领域,传统研究多依赖骨骼化石拼凑远古生物的局部特征,这种方式存在认知局限,可能导致我们对远古生命与生态的认识犹如雾里看花。随着前沿技术的突破,牙结石——牙齿表面矿化沉积物——成为解开远古生命奥秘的“新钥匙”。牙结石能够保留微生物群落、植物微体化石、蛋白质及古DNA等丰富信息,成为解读远古饮食与口腔生态的关键窗口,推动学界对远古生命与生态的认知从碎片化的片面图景,逐步迈向系统性的全景画卷。

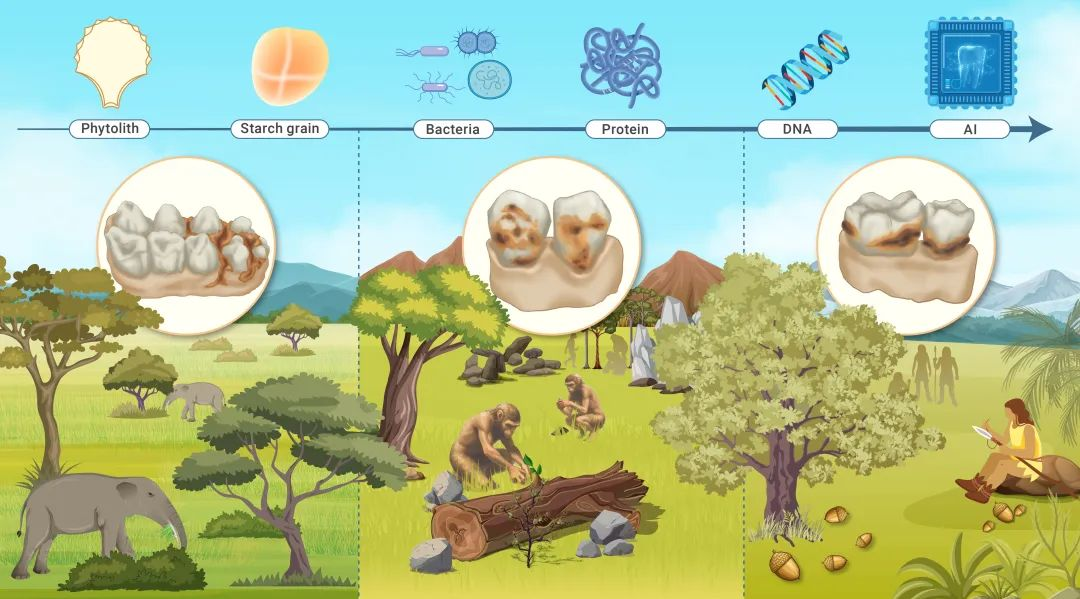

图1 牙结石中的古代世界

从微化石到分子技术:研究方法的跨越

自20世纪70年代起,牙结石研究逐步从早期的淀粉粒、植硅体鉴定,发展至今的多技术联用:稳定同位素分析揭示营养级,古蛋白质组学追踪乳制品起源,宏基因组测序解码微生物群落。本文将系统梳理牙结石分析的技术演进历程,剖析其在人类与动物演化研究中的突破性应用案例。

人类演化中的饮食“显微镜”

南方古猿源泉种(年代约为 200 万年前)的牙结石显示,其以C3植物为主食,与当时C3植被主导的生态环境高度吻合,可能暗示了“环境塑造饮食”的演化逻辑。不仅如此,牙结石中留存的行为痕迹,还能为跨时空的人类行为对比提供线索——湖南道县人类牙结石中的残留物与牙齿划痕,与尼安德特人的同类特征存在相似性,这一现象暗示着两者或许有着相近的剔牙行为模式。

古生物学的食性“解码器”

在新疆准噶尔盆地,中新世(年代约为1600万年前)施泰因海姆嵌齿象(G. steinheimense)的牙结石中意外发现草类植硅体。这一结果打破“森林动物必食树叶”的固有认知,揭示其早在草原扩张前已具备食草适应性。当环境剧变时,这一“预适应”特性使其在演化竞争中占据先机,牙齿结构也随之优化以咀嚼纤维性食物。

蛋白质组学:解锁古生物“饮食文化”新维度

蛋白质分析正成为牙结石研究的“明星技术”。新石器时代欧亚大陆牙结石中的酪蛋白肽,证实人类早在农业兴起前已尝试乳制品;同时,新石器时代谷物麸质的发现,精准刻画了农耕转型的时间线。尽管面临矿物基质干扰与污染挑战,该技术正推动研究从“吃什么”迈向“如何生活”。

总结与展望

未来,纳米级显微镜将实现食物颗粒的精准分类,AI算法则可整合气候、植被数据,模拟环境变化对饮食策略的影响。试想:通过牙结石微生物群落预测古生态变迁,或基于蛋白质数据重建跨大陆文化交流网络——这些突破将推动牙结石研究从“局部拼图”升级为“人类演化与生态变迁的全景图”,使其成为连接生物遗存与地球历史的核心纽带。

责任编辑

徐国保 西北大学

李芯芯 南方科技大学

原文链接:https://www.the-innovation.org/article/doi/10.59717/j.xinn-geo.2025.100146

本文内容来自The Innovation姊妹刊The Innovation Geoscience第3卷第3期以Commentary发表的“Advances and perspectives of dental calculus in archaeological and paleontological research” (投稿: 2025-01-02;接收: 2025-05-29;在线刊出: 2025-06-06)。

DOI:10.59717/j.xinn-geo.2025.100146

引用格式:Wu Y. (2025). Advances and perspectives of dental calculus in archaeological and paleontological research. The Innovation Geoscience 3:100146.

作者简介

吴 妍,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员,博士生导师。面向基础科学前沿,不断探索学科交叉并开拓新兴方向,在农业起源与传播、动物食性演变以及生物与环境协同演化等领域取得突破,目前已在Science、Nature Communications、National Science Review、The Innovation、Science Bulletin、中国科学、人类学学报等国内外期刊上发表论文60篇,研究成果为央视新闻、新华社、人民网、中新社、科技日报和美国AAAS等国内外媒体报道。研究成果报道获得1亿+阅读量。主持国家自然科学基金、国家社科基金重大项目子课题。作为团队骨干成员参与国家重点研发计划,获得北京市科学技术奖,入选中国科学院青年创新促进会,现任中国科学技术史学会科技考古专业委员会副秘书长,人类学学报编委。