内蒙古二连盆地在我国古近纪哺乳动物研究中具有重要地位,沉积了几乎连续的从晚古新世到早渐新世的沉积;由于其出产了丰富的哺乳动物化石,亚洲始新世的哺乳动物分期几乎全都依据二连盆地相关的哺乳动物群所建立。但另一方面,由于二连盆地研究历史悠久,区域内地层对比复杂,因此以往对该区域内岩石地层和相关哺乳动物群的研究存在很多争论,其中有关乌兰戈楚组和乌兰戈楚期的定义和内涵就一直存在很大争议。

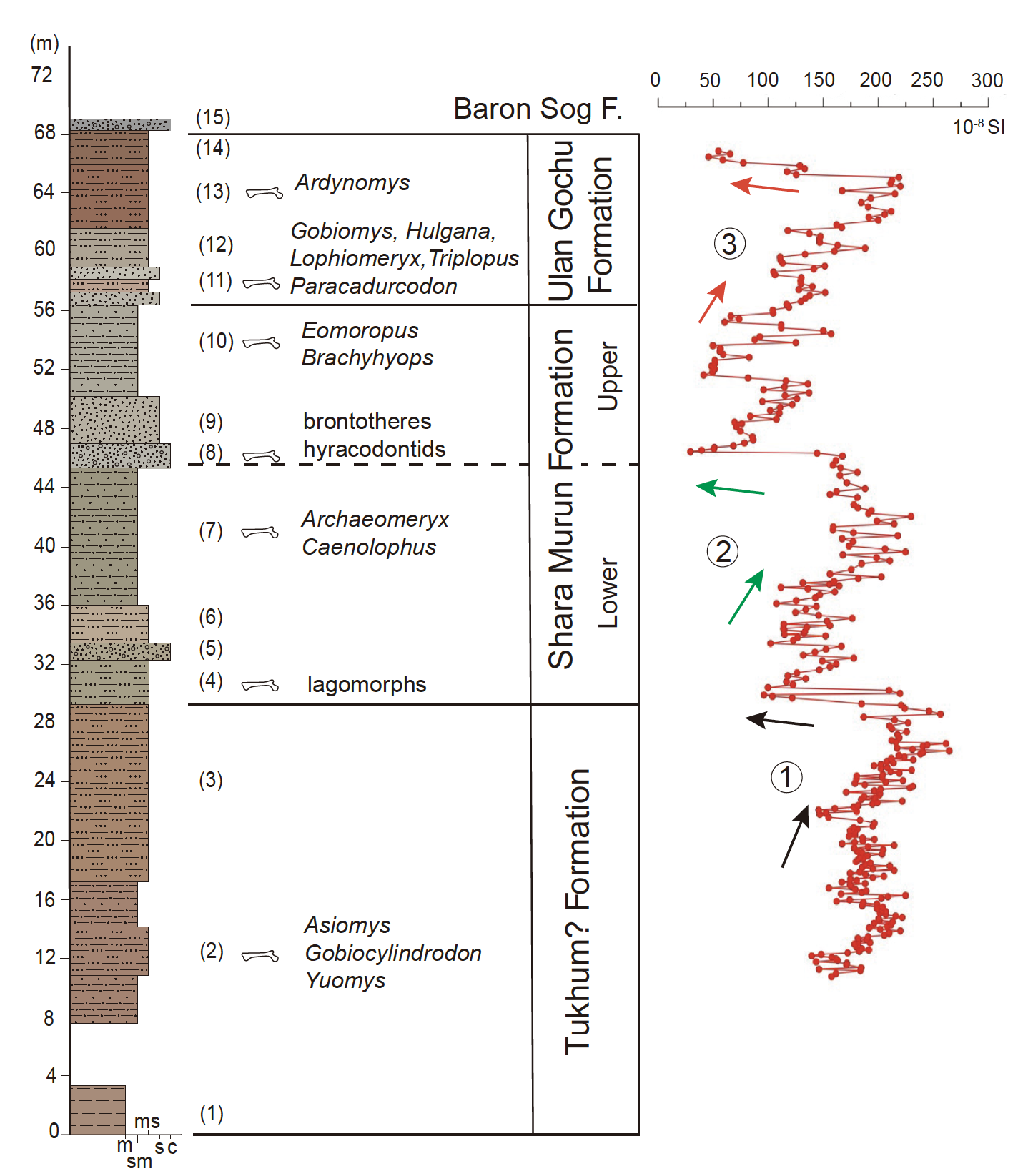

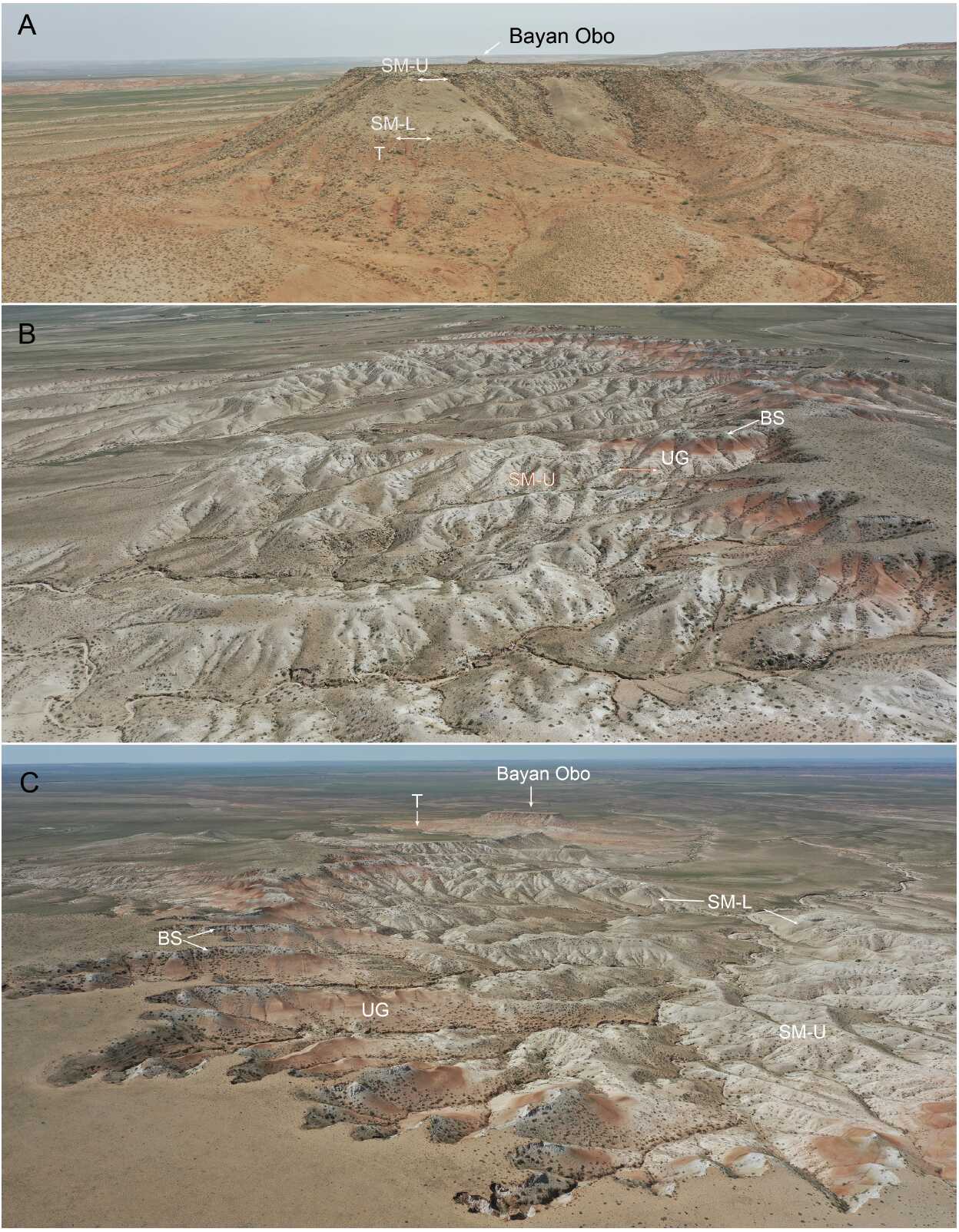

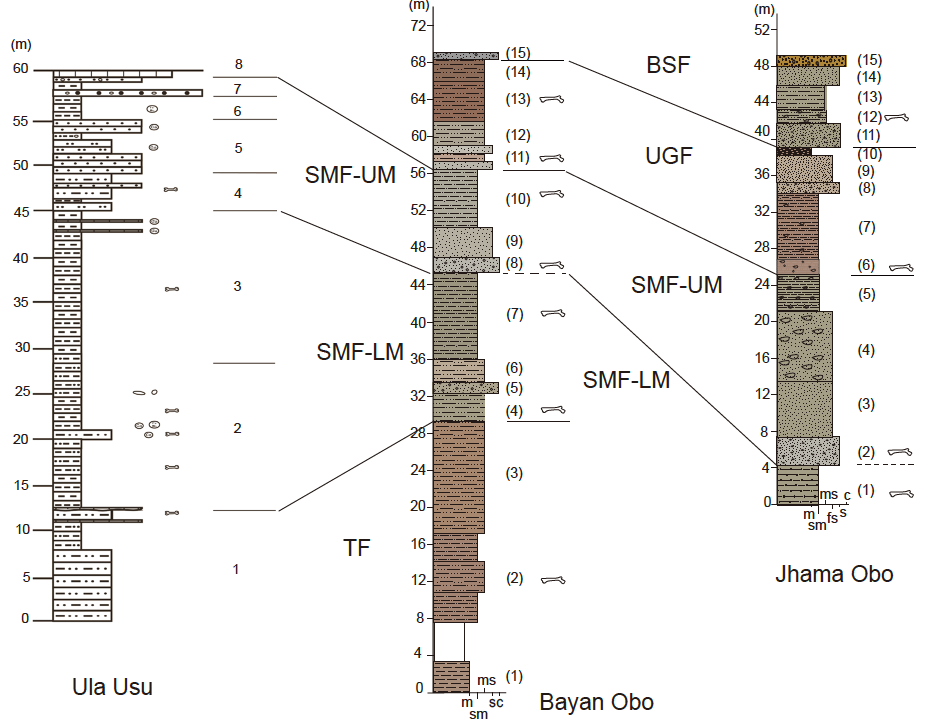

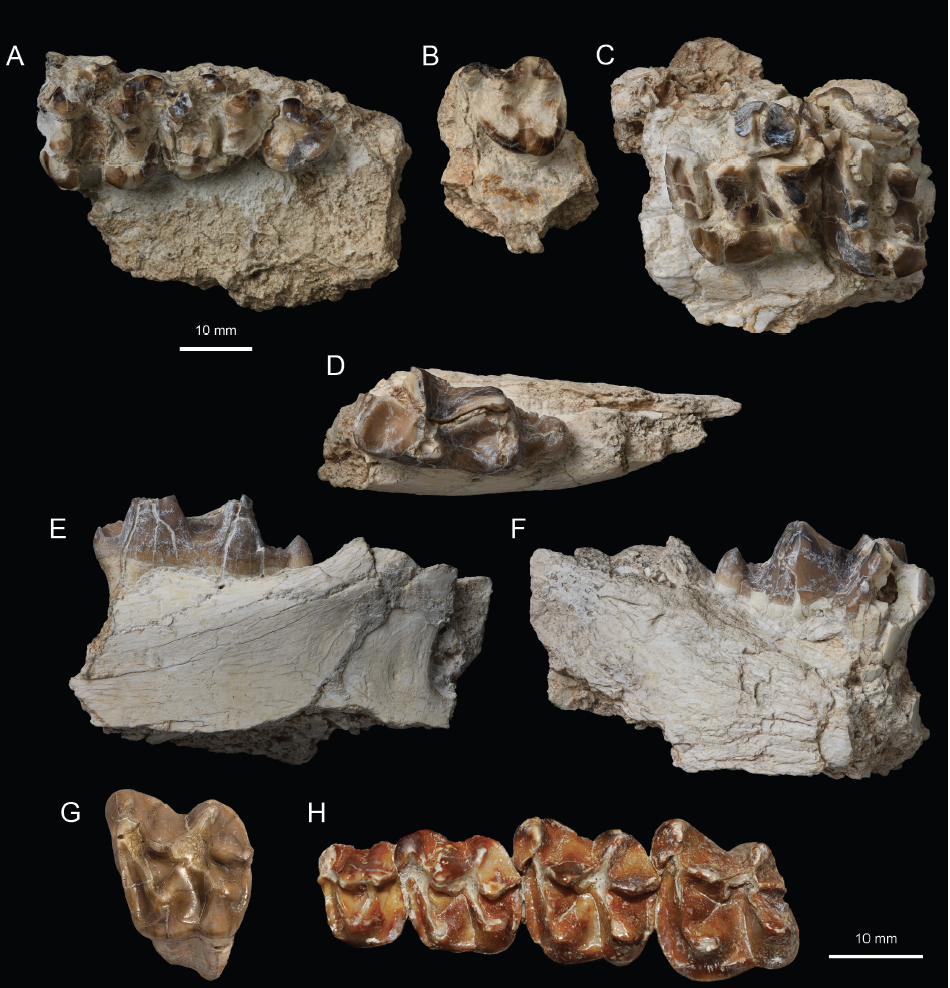

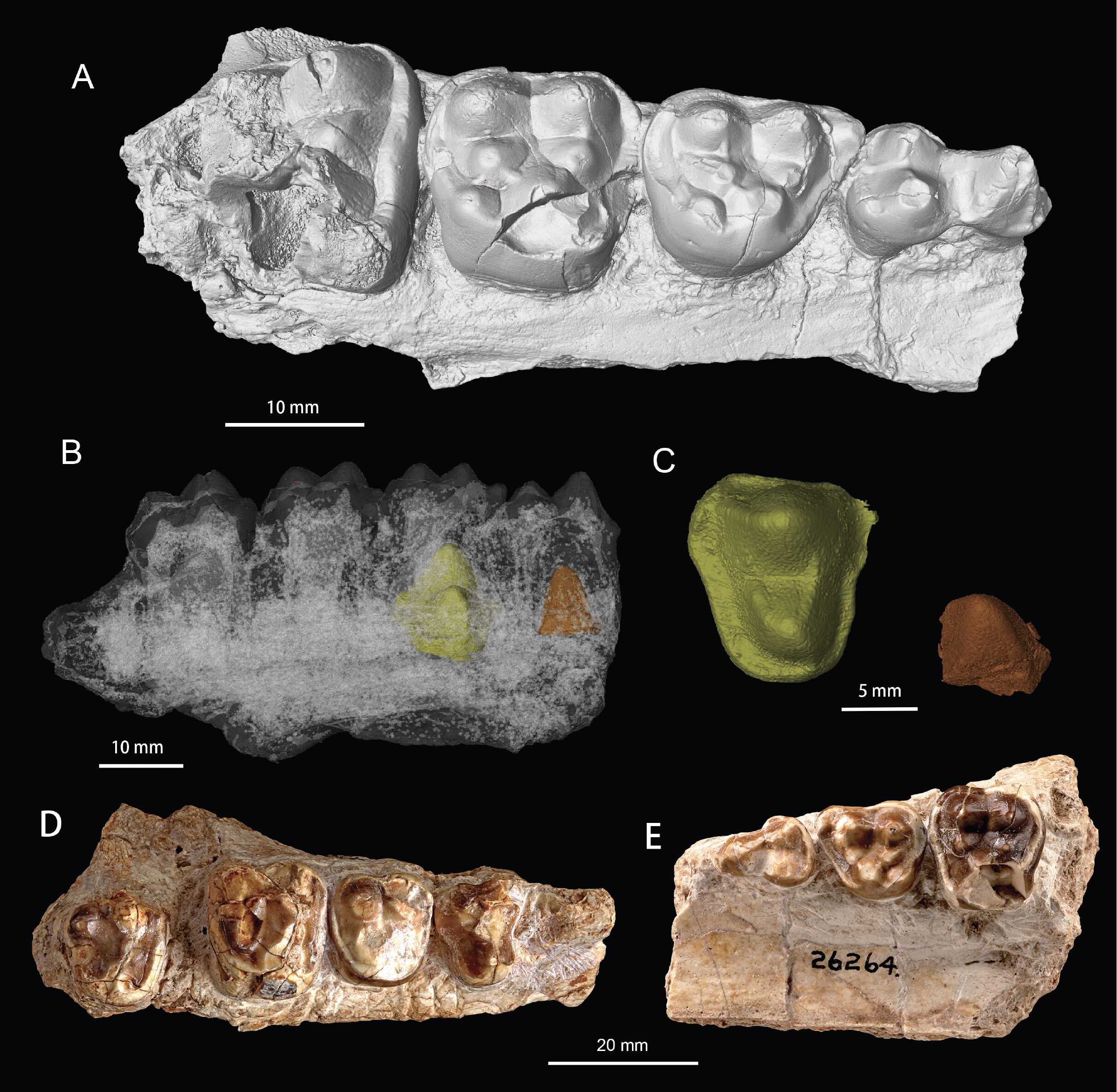

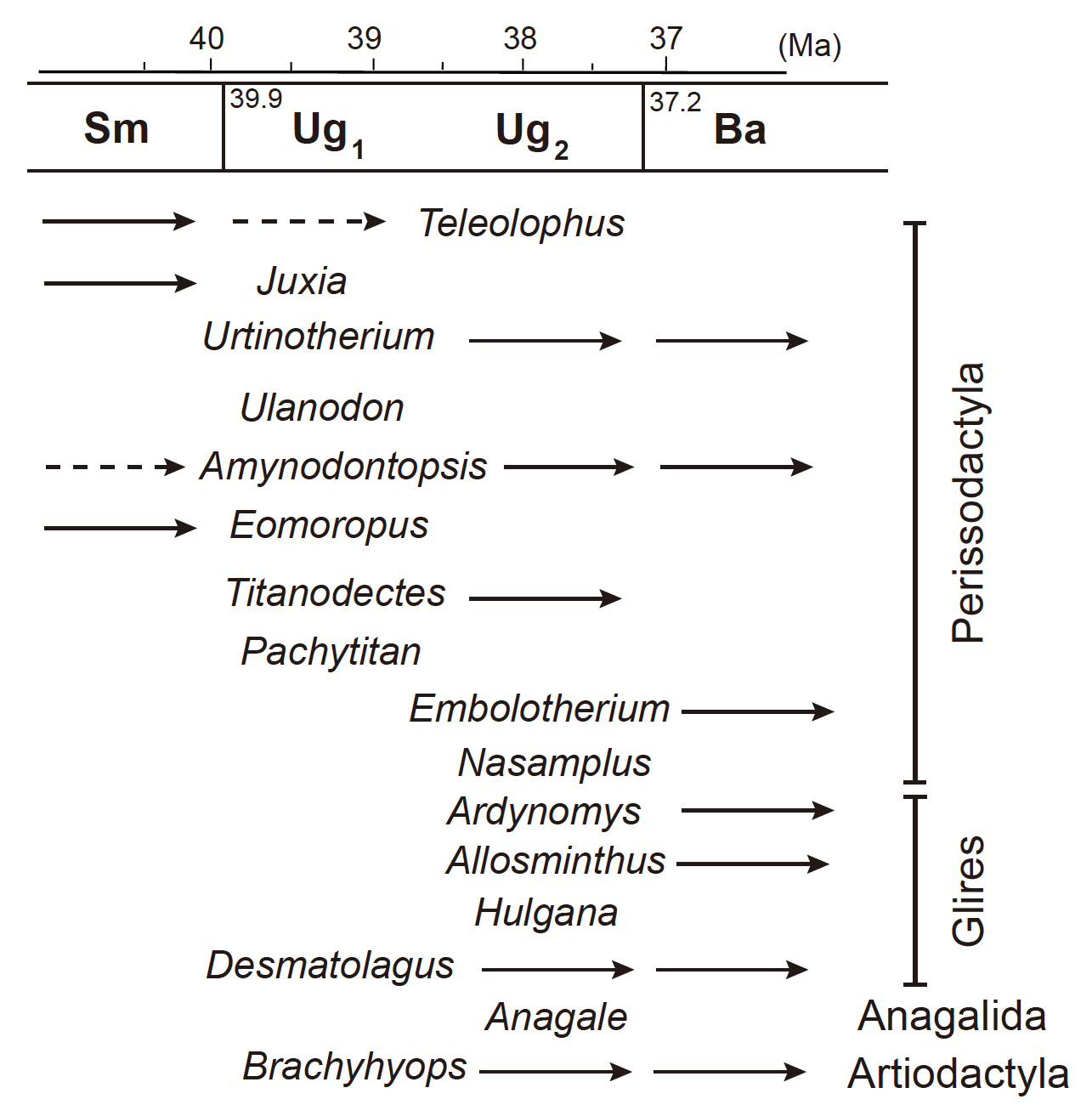

近日,中国科学院古脊椎所白滨、王元青、李茜、周新郢研究员等联合美国自然历史博物馆孟津研究员,在《American Museum Novitates》上发表了对二连盆地沙拉木伦地区的“东台地”详细的岩石和生物地层学研究,取得了以下研究进展:(1)对美国自然历史博物馆20世纪20年代“中亚考察团”的经典地点“巴彦敖包”(Twin Oboes)和“扎木敖包”(Jhama Obo)进行了详细岩石地层划分和对比(图1-3),两者剖面厚度分别是69米和49米,从下至上分为中始新世至晚始新世的土克木组、沙拉木伦组、乌兰戈楚组,和巴润绍组;厘清了乌兰戈楚组和下伏地层沙拉木伦组和上覆地层巴润绍组的接触关系;(2)结合近年来在不同层位新采集的化石和“中亚考察团”的野外标本记录,梳理了各个层位/岩组所产的哺乳动物化石,并报道了沙拉木伦组上部奇蹄类始爪兽科Eomoropus major(图4)和偶蹄类狶科Brachyhyops neimongolensis(图5)的新材料,其中Eomoropus是该属在二连盆地的首次发现;(3)首次提出“乌兰戈楚期”(Ulangochuian,39.9 -37.2 Ma)可以分为Ug1和Ug2两个单元(图6),Ug1依据沙拉木伦组上部的哺乳动物群,以Amynodontopsis parvidens,Urtinotherium parvum,和Desmatolagus vetustus等首次出现为标志;Ug2依据乌兰戈楚组所产的哺乳动物群,以Embolotherium grangeri,Amynodontopsis tholos,Ardynomys olsoni,和Hulgana ertinia等首次出现为标志。乌兰戈楚期大致可以和北美中始新世最后的一个分期Duchesnean相对比。

随着近年来对内蒙古二连盆地古近纪岩石、生物地层和磁性地层学等研究的持续工作,有望建立起该区域更完善的岩石地层划分和对比框架,以及古新世-始新世-渐新世哺乳动物演化序列,从而进一步完善始新世亚洲哺乳动物分期,使之成为始新世亚洲哺乳动物群对比和洲际间对比的重要参照。

原文链接:https://doi.org/10.1206/4034.1

图1: “巴彦敖包”(Twin Oboes)剖面柱状图和磁化率曲线

图2: “巴彦敖包”剖面露头

图3: 乌拉乌苏、巴彦敖包和扎木敖包的岩石地层划分和对比

图4: 奇蹄类始爪兽科Eomoropus major (A-G)和Eomoropus quadridentatus (H)

图5: 偶蹄类狶科Brachyhyops neimongolensis

图6: 乌兰戈楚期的划分和典型哺乳动物类群的分布