中国东北延吉和罗子沟盆地下白垩统大拉子组保存了丰富的陆生脊椎动物(如鱼类和蜥蜴)、无脊椎动物(如双壳类、介形虫、昆虫和叶肢介)以及植物化石等。此外,大拉子组上部油页岩的总有机碳(TOC)含量可达10 wt.%,镜质体反射率(Ro)介于0.624%–0.880%,显示了较大的油气资源潜力。富含化石的油页岩的形成与当时的古环境和古气候条件密切相关。植物化石与孢粉组合显示大拉子组沉积时期的气候相对温暖、干旱,但由于缺乏更为详细的分析,特别是通过地球化学指标系统恢复古沉积环境的研究,限制了我们对大拉子组油页岩沉积过程的深入了解。

鉴于此,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所赵向东博士联合中国科学院南京地质古生物研究所王伟研究员与中国石油勘探开发研究院刘翰林工程师等人,经过系统的野外样品采集与室内实验分析,采用岩石矿物学与地球化学相结合的分析手段,研究了大拉子组油页岩的沉积环境。

本研究观察了岩石薄片中有机质的赋存形式,高分辨率分析了油页岩中的氢指数(HI)、氧指数(OI)、总有机碳(TOC)含量、化学蚀变指数(CIA)、铁组分(FeHR/FeT、Fepy/FeHR)、氧化还原敏感元素(MoEF、UEF)及黄铁矿硫同位素(δ34Spy)等指标。研究结果为大拉子组油页岩的形成与保存环境提供了重要依据,相关成果已于近期发表于国际期刊《海洋与石油地质》(Marine and Petroleum Geology)。

研究取得的主要认识如下:

1)大拉子组上段油页岩主要由粘土矿物和石英组成,有机质与粘土矿物共生。岩石热解分析结果显示,TOC含量较高(平均值超过2 wt.%),有机质成熟度适中,属于II型(藻类)和III型(陆生高等植物)混合来源。

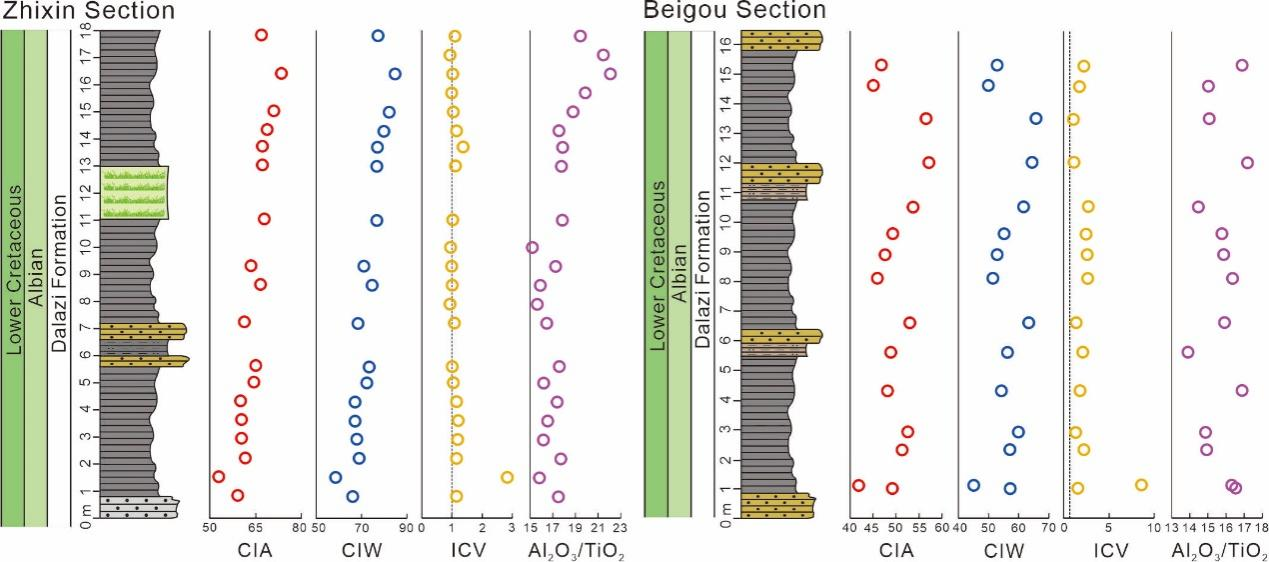

2)大拉子组上段油页岩的CIA值较低,介于41.9至73.7,指示同期湖泊周围陆地的化学风化强度为弱至中等。结合植物化石所揭示的温暖、干旱气候,表明干旱条件限制了同期陆地化学风化的强度,且在控制化学风化强度方面,湿度的影响比温度更为显著。

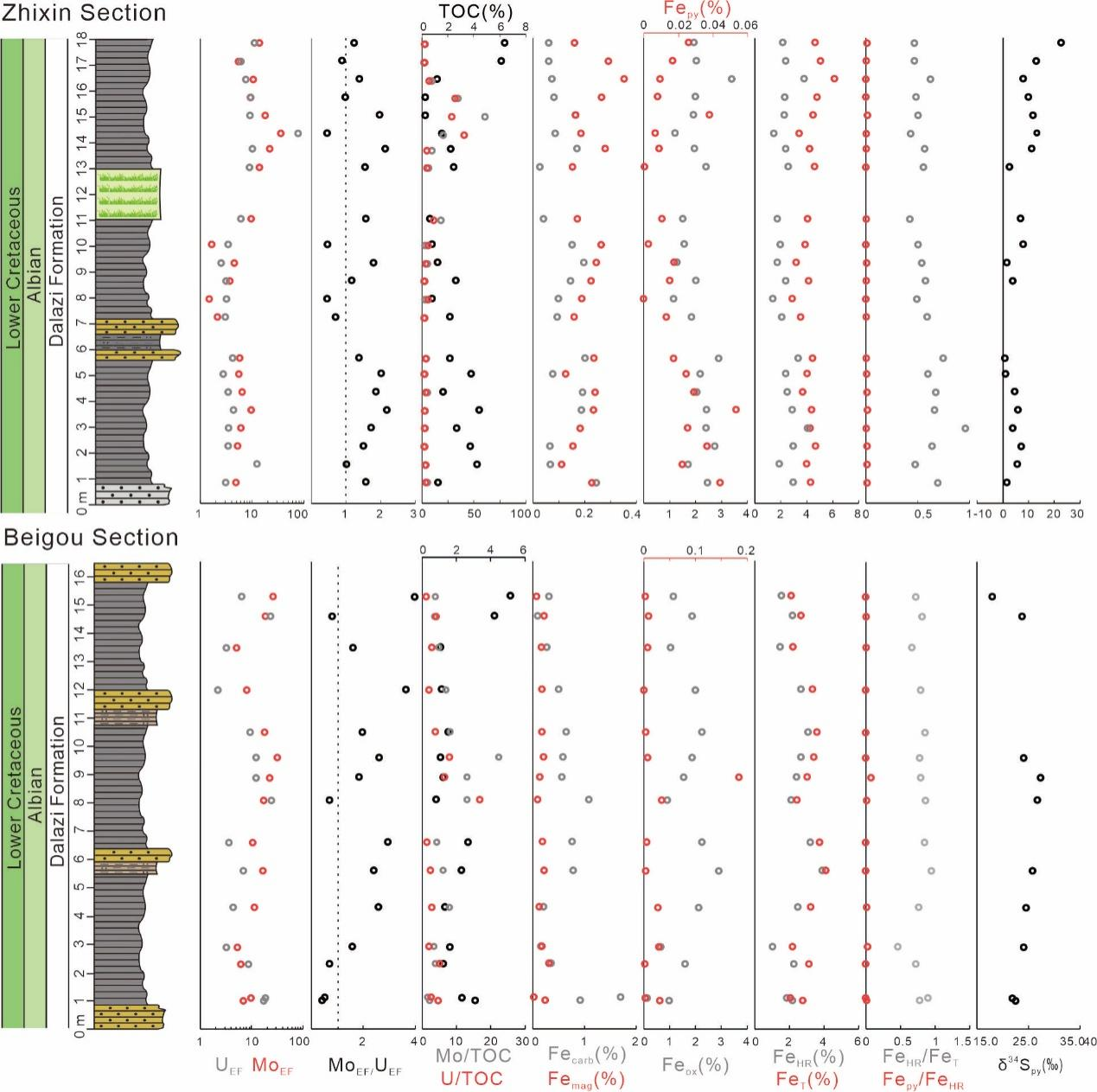

3)所有分析样品的FeHR/FeT比值均大于0.38,Fepy/FeHR比值均小于0.7,表明大拉子组油页岩沉积期间,底层水处于缺氧铁化状态,HS‒含量有限。MoEF和UEF值相对较高,并且它们之间的协变关系也支持缺氧环境的推测。然而,Mo/TOC与U/TOC值较低(平均值约为6 ppm/wt.%),显著低于显生宙海相页岩的平均值(约25 ppm/wt.%),这可能是由于湖泊中Mo和U的库容较小,或者Mo和U未与有机质结合埋藏所致。鉴于湖泊中Mo和U库的不稳定性,今后在湖相地层研究中使用氧化还原敏感元素时,应更注重数据的变化趋势,而非绝对值,或与其他氧化还原指标共同分析。

4)发现黄铁矿硫同位素值(δ34Spy)较高,范围为4.1‰至27.3‰,远高于同期海相黄铁矿的硫同位素值(约-20‰),部分样品甚至高于海水中的硫酸根硫同位素值(约20‰)。这一结果表明,大拉子组油页岩沉积时处于一个硫酸根极其受限的环境。低硫酸根浓度是淡水湖泊的典型特征,可能限制了黄铁矿的埋藏,促使底水环境铁化。此外,CIA值与FeT及δ34Spy值的高度相关性表明,在干旱气候下,较弱的化学风化强度导致了湖泊中硫酸盐供应的减少。

5)高初级生产力与铁化的底层水环境共同促进了有机质和碳质化石的保存。

本研究不仅构建了“气候-化学风化强度-硫酸盐供给-氧化还原状态-有机质保存”的系统研究框架,还为油气资源的勘探提供了新的启示。本研究得到了中国科学院与国家自然科学基金委员会的资助。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2025.107437

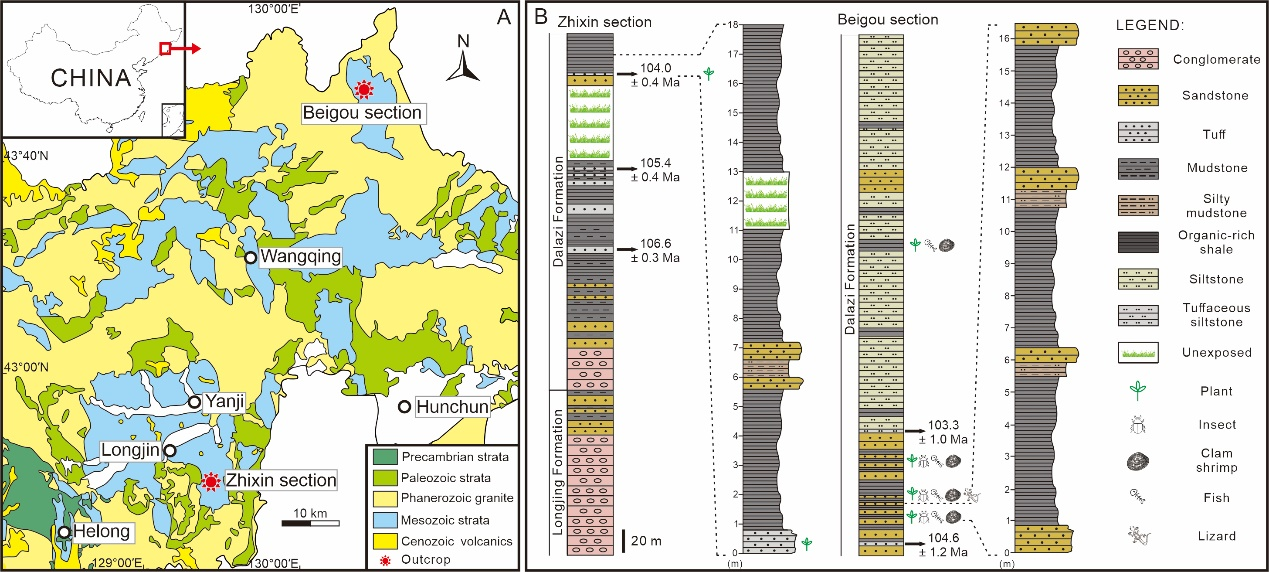

图1:研究区域地质图与剖面柱状图

图2:研究剖面风化指标数据

图3:研究剖面地球化学综合数据

图4:大拉子组野外工作现场