南或河遗址位于海南省白沙黎族自治县金波乡昌化江和石碌河上游的南或河北岸,西北距金波农场十九队约1千米。2022年冬天山西省临汾市博物馆-丁村民俗博物馆的周易先生在南或河边发现相关线索,2023年中国科学院古脊椎动物与古人类研究所赵凌霞研究员获悉后与侯亚梅研究员携中山大学刘扬等组队前往现场实地踏查确认其为一处以旧石器时代为主体的史前文化遗存。经国家文物局批准,2024年9月至12月,由中国科学院古脊椎动物与古人类研究所侯亚梅担任领队,与海南省文物考古研究院、中山大学联合对南或河遗址进行了主动性考古发掘,取得了重要成果。

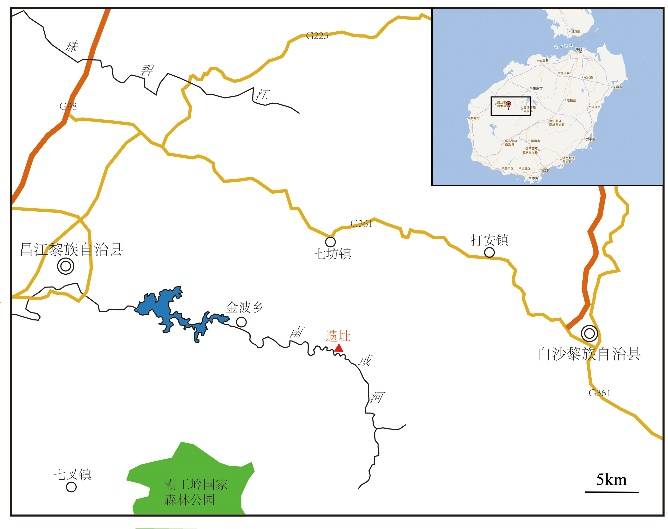

图1 南或河遗址地理位置图

图2 2023年春南或河遗址首次踏勘

(右起:刘扬、赵凌霞、周易、侯亚梅、马瑶)

2024年度发掘采用正北方向布方,东西向和南北向各布方10米,总体揭露面积约100平方米。采用旧石器时代遗址标准化、精细化的发掘流程与工作方法逐层揭露,发掘过程中的可见遗物均在原始位置一一赋予带有地点、地层和方号的独立编号标签,使用RTK采集每件标本的三维坐标数据,使用罗盘测量每件出土遗物的长轴方向及倾角,使用相机对所有标本进行拍照,每揭露一个水平层即使用无人机拍照并电脑描图;同时依据层位和探方单位对所有土方过水筛洗,对其中能够辨识的遗物如石制品碎片、细小的果壳和炭屑等一一加以采集。

图3 南或河遗址发掘现场和出土遗物

南或河遗址地层保存完好,堆积层厚,最厚处达4米。地层从上到下可分为9层,其中②a、②b至⑦层均为文化层,各层位石制品数量和面貌有所不同,第④层的堆积最厚,遗物数量也大大超出其它层位遗物的数量,代表了一个适宜人类居住的繁盛阶段。遗址年代学数据表明史前人类在此活动的时间长达数千年。

经过系统发掘,遗址目前已出土编号石制品6000余件,筛洗出土石制品已达20000余件,另有相当数量的果壳和炭屑遗存。经光释光测年,初步得到遗址年代结果为距今1万年前后。从发掘情况来看,火塘遗迹的发现以及保存良好的古人类石制品打制活动现场,表明遗址原地埋藏的性质。结合果壳的发现,可以推测古人类在此发生了打制石器制作等生产和生活行为。更多详尽的研究工作仍在进行当中。

图4 南或河遗址野外整理工作场景

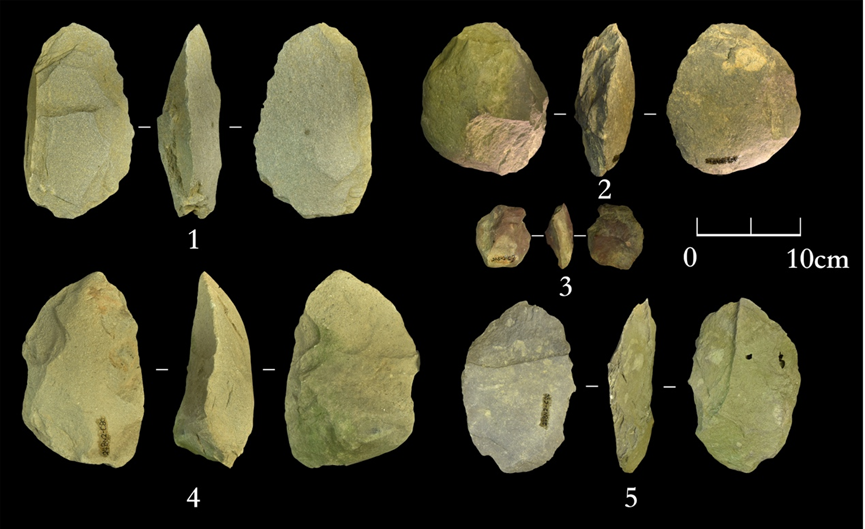

另据南或河遗址考古发掘主要负责人刘扬介绍,在南或河流域考古调查中总共发现了30处旧石器地点,采集石制品逾千件。其中正在发掘的南或河遗址命名为第1地点(BN1),其他地点按发现的先后顺序依次编号至BN30。其中至少有8处地点已观察到原生地层。这些地点的石制品分布十分密集,如BN1、BN2和BN19石制品数量都超过了100件,特别是BN1的石制品采集数量近200件。BN4、BN7、BN9、BN11、BN13几个地点采集石制品均超过50件。各地点的采集石制品类型丰富,有石核、石片、工具和断块,其中工具数量最多。石核剥片和工具加工方式以锤击法为主。工具的毛坯多为砾石,其中不乏一定数量的大、中型石片毛坯的工具。工具类型中多见单面加工。类型以单面器与劈裂砾石产品为典型特征,同时包括砍砸器、刮削器等;锋锐的片状工具与陡刃的厚重型工具相得益彰。同时存在加工程度较高的手镐和比较典型的苏门达腊器和短斧。总体而言,这些石制品既有典型的中国南方砾石工业的特点,同时也包含明显的和平文化特征。通过各调查点采集到的丰富石制品的技术分析研究南或河流域该阶段的史前文化传统可以为探索中国西南、华南和东南亚地区的文化互动、交流和比较这一重大国际前沿学术课题提供重要线索。

图5 南或河遗址调查发现的部分石制品

系统的考古调查数据显示南或河流域不仅仅包含一个或几个遗址,而是一个连绵分布的聚居式遗址群落。这些史前原始聚落群在地理分布、环境背景和石器工业面貌等方面都具有很强的可比性,暗示出南或河流域该时段原始群落聚居体所享有的繁荣与兴旺业态。从不同地点的石制品数量、类型丰富度以及石制品分布范围所指示的遗址面积情况来看,可能蕴含聚落中心与聚落周边之差异及其所反映的社会结构信息。

南或河遗址的发掘成果显示其无论在考古新发现还是科学研究及文化溯源和地方文旅建设方面都具有极为重要的历史意义和深远的社会价值。

从目前尚属有限的考古发掘与调查结果来看,南或河遗址是海南岛首个已知面积最大、保存状况最好、地层堆积最厚、文化层序最多、文化遗物数量和内涵最丰富,且具有明确年代序列的一处史前旷野遗址,极大地丰富了海南地区史前考古的遗址类型和文化内涵,具有重要的考古新发现价值。

考古发掘证实该遗址良好的保存状况和丰富的文化遗物、遗迹现象,显示出重要的科学研究价值。连续的原生地层堆积为遗址形成过程、高精度测年和古环境重建提供了重要基础。丰富的文化遗物特别是不同层位序列所体现出的文化面貌的差异,以及火塘等重要遗迹的发现,为古人类行为研究以及石器技术的层序演变与古环境耦合研究提供了宝贵的材料。

从现有材料的初步观察整理结果考量,侯亚梅研究员认为南或河遗址发掘石制品既有中国南方的砾石石器文化传统的特征,又不同于目前所见中国华南地区的石器技术特点,其在一定程度上与东南亚和平文化可以对比,也还不乏本有的特色。根据将来高精度测年和石器技术分析等研究结果,甚或可以期待这是一支带有独特内涵、具备自适应性发展序列的海岛史前文化,同时有望为有关和平文化传播路径的学术讨论提供新线索。

南或河旧石器时代旷野遗址是继古脊椎所李超荣研究员在毗邻白沙县的昌江县发现了若干旧石器时代洞穴遗址之后海南旧石器考古的重要新发现,丰富了海南岛史前考古遗址的类型,拓展了相关研究的广度。目前我所与多方科研和技术人员已深度参与到南或河遗址的课题研究当中,实现资源整合,共同服务于遗址工作的长远目标。

南或河遗址发掘过程中得到了国内考古学专家们的热切关注,中国社会科学院学部委员、中国考古学会前理事长,河南省文物考古研究院院长、海南候鸟工作站站长王巍先生、北京大学王幼平教授,山西博物院前院长石金鸣先生,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所李超荣研究员、北京师范大学杜水生教授等先后到访,对遗址发掘工作和相关重要发现及其意义给予了高度评价和肯定。

图6 到访专家王巍先生一行观察南或河遗址的考古标本

图7 国家文物局发掘项目验收专家组在现场考察遗址地层并在室内查看出土标本

图8 验收专家和职能部门领导考评遗址发掘工作

(后排左起:黎吉龙、石金鸣、王幼平、杜水生、何国俊)

南或河遗址从发现之初已得到中国科学院古脊椎动物与古人类研究所稳定支持经费连续三年(2023-2025)的经费支持;获批国家文物局主动性考古发掘项目持续支持后,还得到了国家自然科学基金项目的资助,有效地保证了遗址工作的持续进行和成果产出。目前除了承担该遗址野外发掘工作的三家主要单位之外,已有北京大学、中国科学院大学、四川大学和四川考古所的研究人员以及美国华盛顿大学和西班牙加泰罗尼亚古生态与人类演化研究所的研究人员参与该遗址的多学科综合研究工作。

图9 中国科学院古脊椎所李超荣研究员和吴妍研究员在遗址现场调研

图10 中国科学院古脊椎所技术人员(张伟、陈津)进行室内外扫描工作

南或河遗址的考古发掘不仅为研究中国南方及东南亚地区的人群互动和文化交流提供了重要的考古学证据,同时体现了其在多方面深远的学术价值,也为海南岛远古文化溯源事业的深耕奠定了全新的基础。

海南省旅游与文化广电体育厅与海南省文物局,国家文物进出境审核海南管理处、白沙县政府、白沙县政协、白沙县旅游和文化广电体育局、白沙县文物局、白沙县民宗局等主要部门和和白沙县金波乡政府均高度重视南或河遗址考古发掘工作,对遗址发掘、研究整理和保护等相关工作给予了大力和直接的协助、关心和指导,也共同期待以南或河遗址考古工作为契机,助力推进海南省的旅游文化遗产事业的蓬勃发展。

图11 海南省旅游与文化广电体育厅副厅、海南省文物局局长苏启雅考察遗址工作进展(左图左起:金波乡乡长陈文、苏启雅、侯亚梅、海南省文物局文物处黎吉龙)

海南省文物考古研究院相关负责人表示,以南或河流域旧石器时代遗址考古为代表的海南旧石器考古,是海南省文物考古研究院2024年揭牌成立以来的重要考古工作之一,也是未来海南考古的重点突破口。海南省文物考古研究院寄希望于通过与中国科学院古脊椎动物与古人类所等国内顶尖考古机构的合作,来开创海南考古的崭新局面。

图 12 海南省文物考古研究院宋建忠院长带队在南或河遗址开展团建活动现场

南或河遗址发掘成果已引起多家媒体关注和报道,继中国文物报公众号“文博中国”率先报道之后,央视、中国日报、环球时报(英文版)及海南日报等中央和地方媒体等纷纷跟进报道海南史前考古的这一最新发现,共同促进海南文博事业的新进展与新维度。