青藏高原古鱼类研究新进展——鱼化石揭示羌塘高原与古澜沧江水系连通历史

现代青藏高原腹地内流区域具有独特的“高海拔-低起伏”的夷平地貌,与邻近的外流区的喜马拉雅山脉及周边高耸陡峭的山脉形成了鲜明对比。这种地貌的形成历来被认为与高原水系演化有密切联系,然而目前地质学界对于现代青藏高原腹地的内流水系和夷平地貌的形成时间仍存在许多争议。

近日,国际地学期刊《Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology》在线发表了中国科学院古脊椎动物与古人类研究所吴飞翔研究员团队主导的研究成果。该论文对西藏北部伦坡拉盆地的大头近裂腹鱼(Plesioschizothorax macrocephalus Wu and Chen, 1980)进行了重新研究,在补充了大量新的化石材料的基础上,通过高精度CT扫描对其形态特征进行了详细的重新描述与补充,并利用贝叶斯全证据定年和祖先分布区重建方法探讨了这一高原类群的早期演化历史及其对于高原腹地古水系演化的意义。

大头近裂腹鱼最初由武云飞教授和同事发现于上世纪70年代的第一次青藏高原综合科学考察研究中,武云飞教授和陈宜瑜院士1980年报道了这些材料,这是青藏高原地区首次报道的新生代鱼化石,受当时资料所限,其地层年代没有定论。在高原特殊环境条件的影响下,这批标本的围岩极其脆弱,无法通过常规手段修复,因此当时对于这一重要类群的骨骼特征和系统位置仅有模糊的认知。根据少数外部形态,大头近裂腹鱼当时被认为是一种接近于裂腹鱼属(Schizothorax)并向裂腹鱼类方向发展的鱼类,但未能归入具体的亚科。裂腹鱼类是现代青藏高原鱼类区系的重要组分,也是现生鲤科鱼类当中唯一能够适应高原地区高海拔、高辐射和低氧等条件的类群,大量的分子生物学研究表明其形成与演化和青藏高原新生代以来的环境变迁密切相关。因此大头近裂腹鱼与裂腹鱼类的系统关系是一个值得深入探究的问题,对重建青藏高原特有鱼类区系的早期演化有着重要的意义。

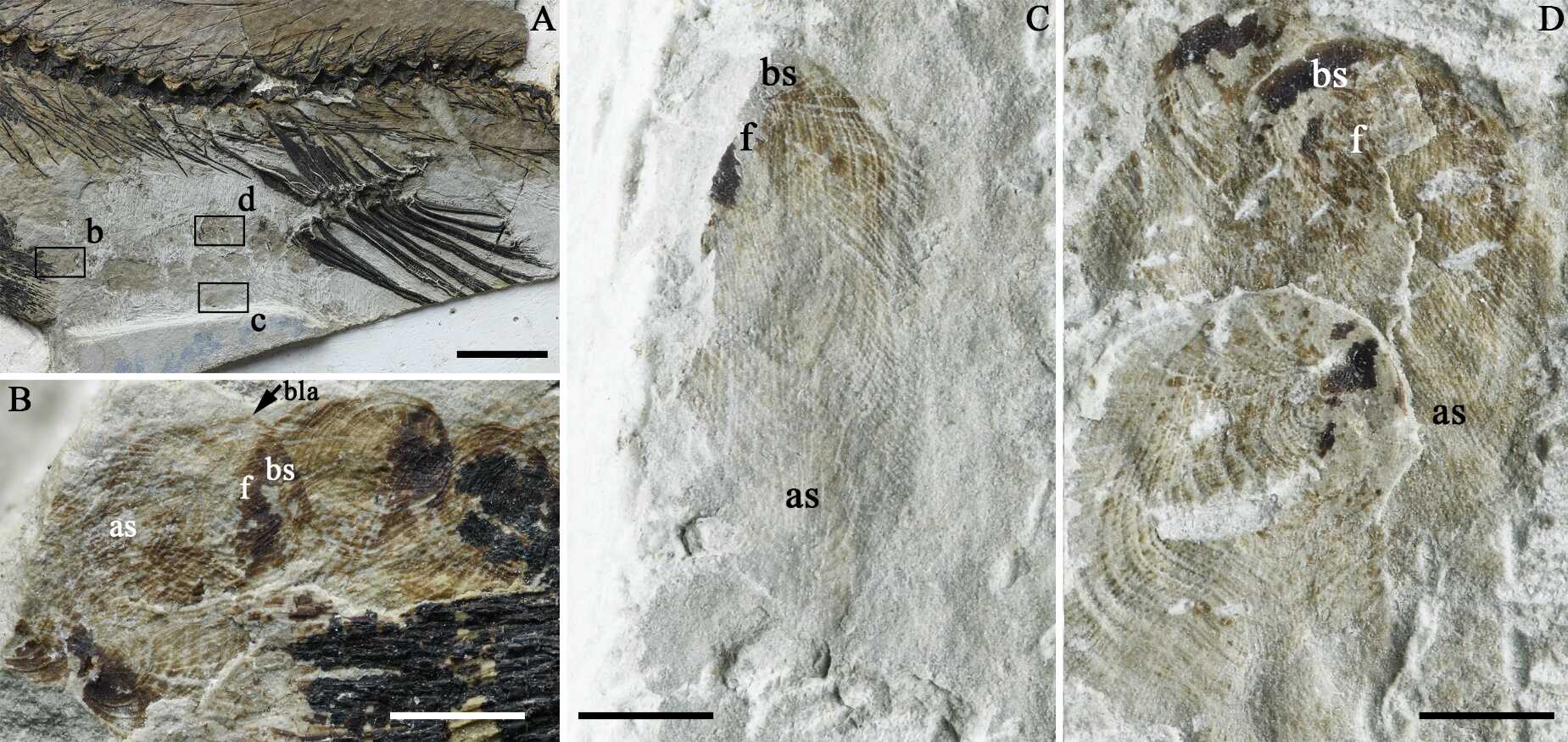

大头近裂腹鱼(Plesioschizothorax macrocephalus),IVPP V26887,比例尺=5 cm

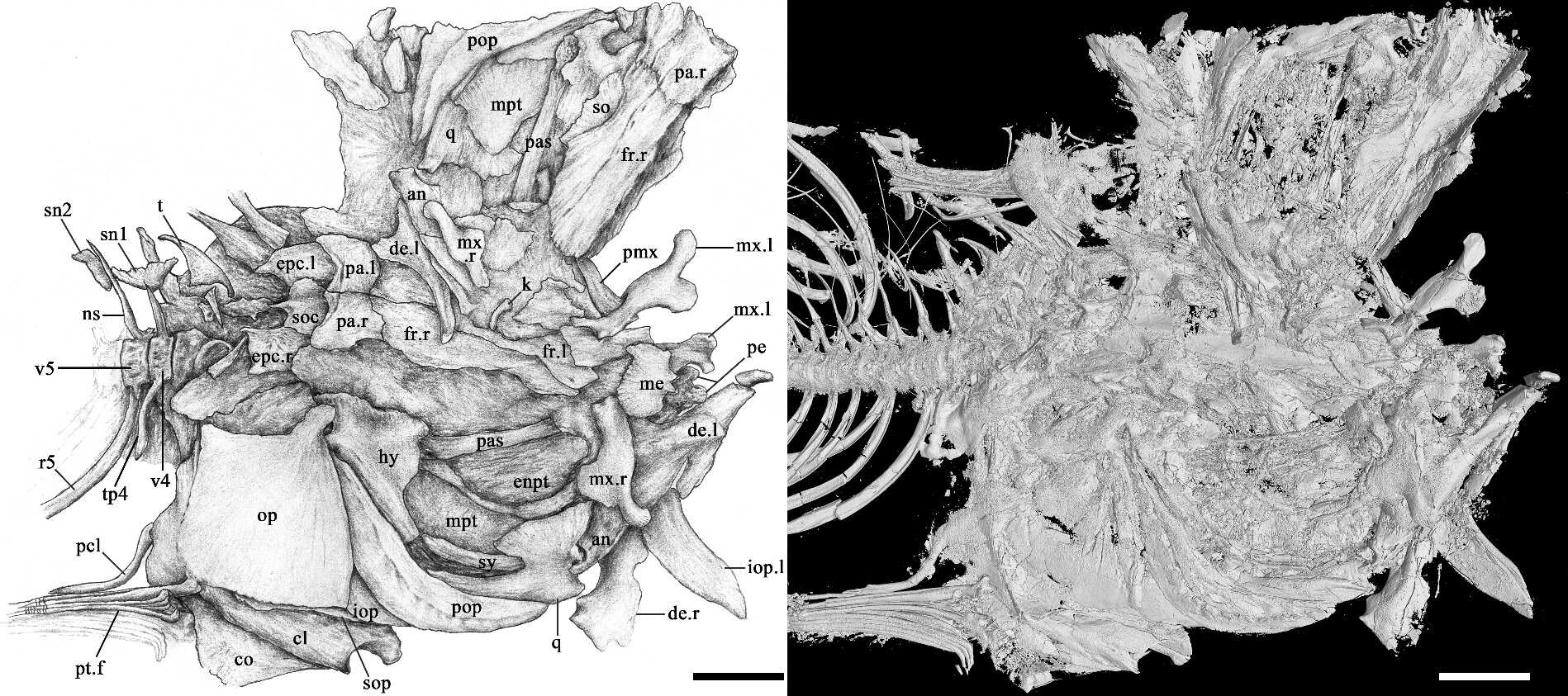

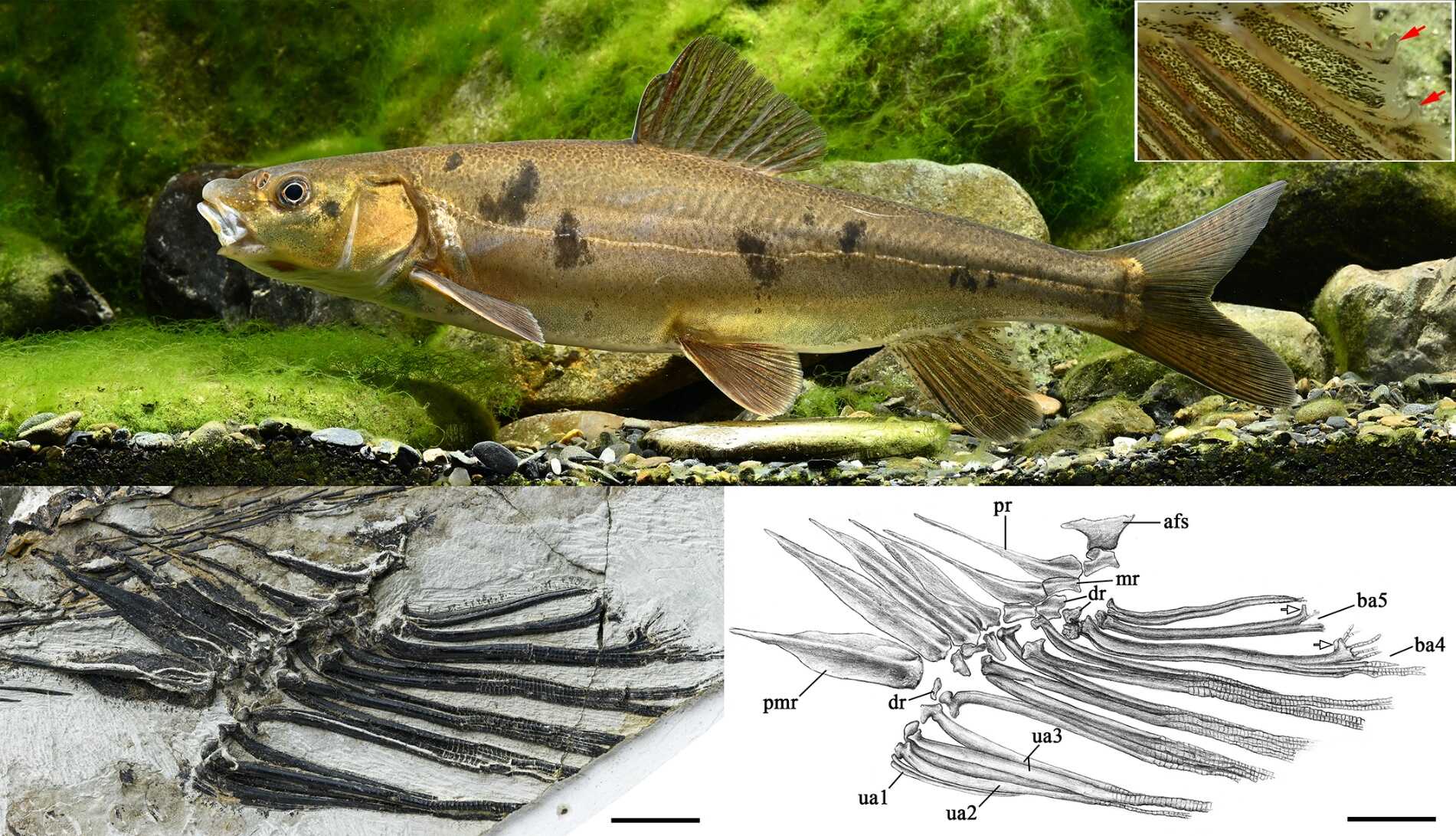

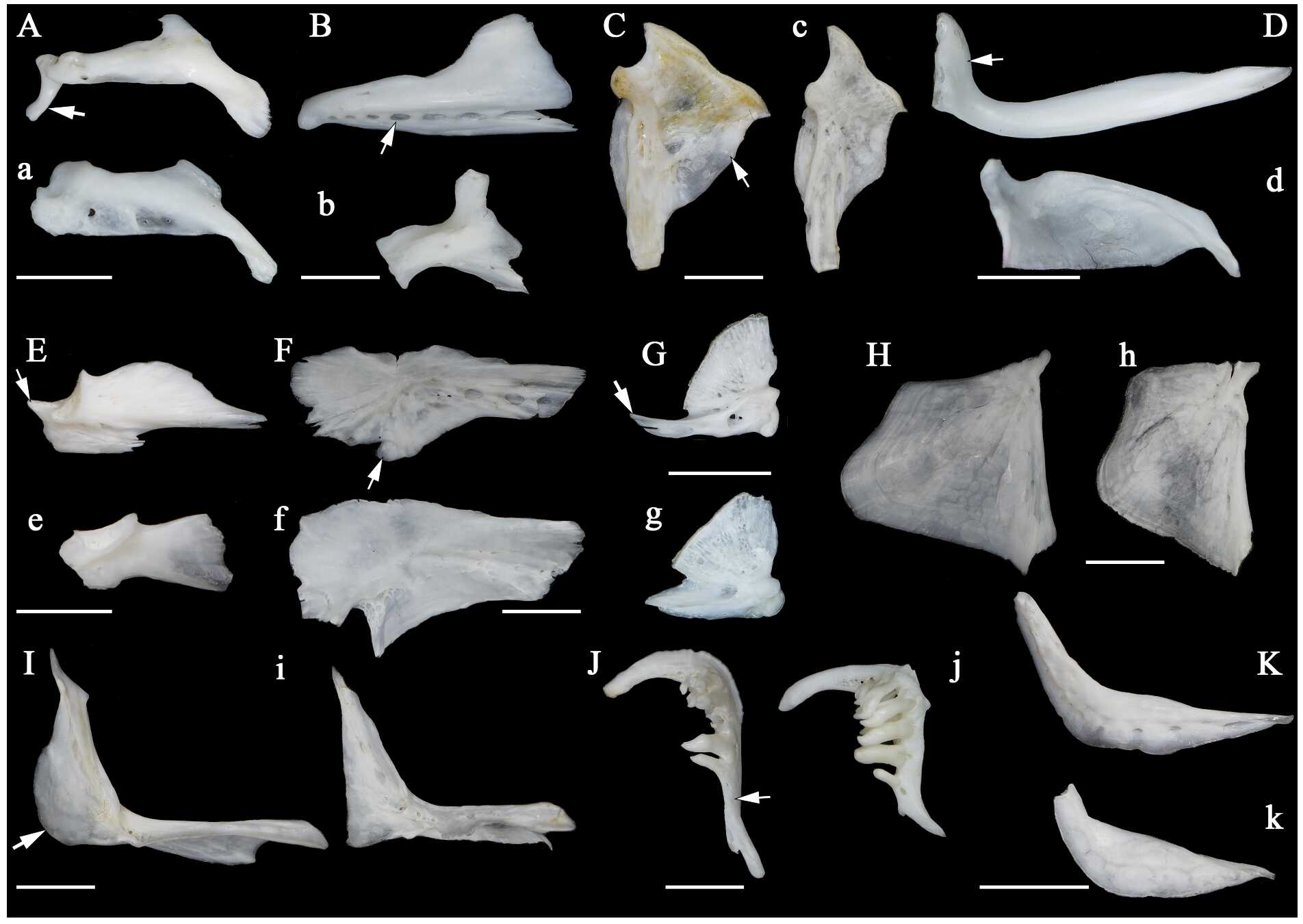

古脊椎所近年来在藏北伦坡拉盆地采集了大量鱼化石,其中包括已报道的西藏始攀鲈和大头近裂腹鱼。近裂腹鱼新材料来自于伦坡拉盆地内论波日山的丁青组中段,现今海拔约4600米。通过含鱼层位上方的近无角犀化石和下方的火山凝灰岩,将大头近裂腹鱼的生存年代精确地限定在了早中新世(21–16 Ma)。新材料包括一尾保存于泥质灰岩中近完整的骨架和大量纸状油页岩中的零散骨骼。不同于前人的描述,研究团队运用高精度CT扫描结果显示大头近裂腹鱼的头骨骨骼,如上颌骨、齿骨、舌颌骨、方骨、鳃盖骨、咽喉骨和匙骨等骨骼的形态与裂腹鱼属差异颇多。但与现代裂腹鱼类相似的是,大头近裂腹鱼体鳞变小,且在腹鳍后方形成了两列臀鳞。此外,在化石臀鳍第4和第5根分枝鳍条的远端长有倒钩状的结构,这一特征在一些现生高度特化裂腹鱼类(如扁咽齿鱼属和裸裂尻鱼属)的雄性个体中也有出现。

大头近裂腹鱼颅骨高精度CT扫描结果(右)和素描复原图(左)。绘图:吴飞翔

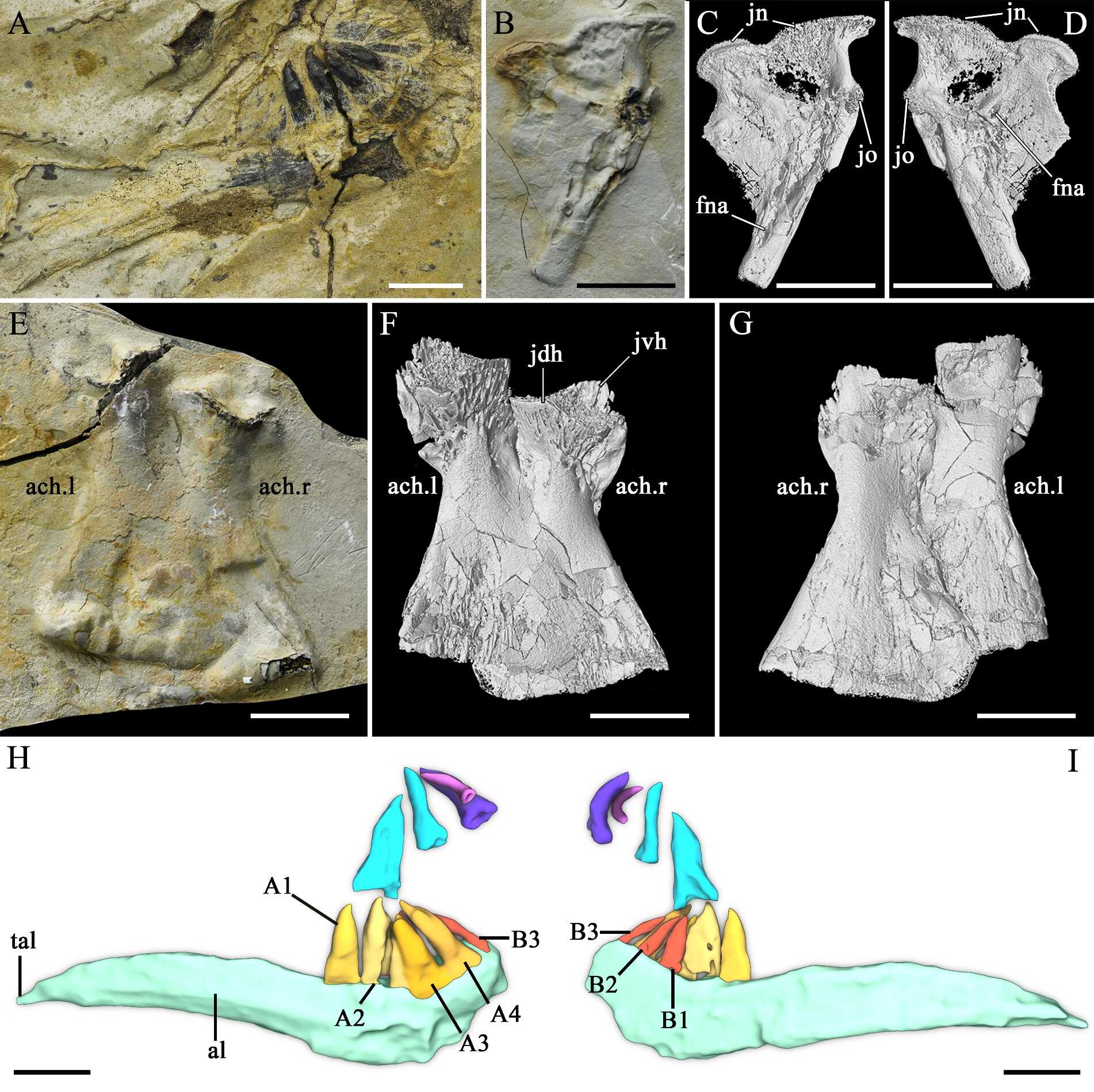

一些颅骨骨骼的高精度CT扫描结果:右侧咽喉骨和咽喉齿(A, H);左侧舌颌骨(B–D);前角舌骨(E–G),比例尺:A, H=5 mm; B–G=10 mm

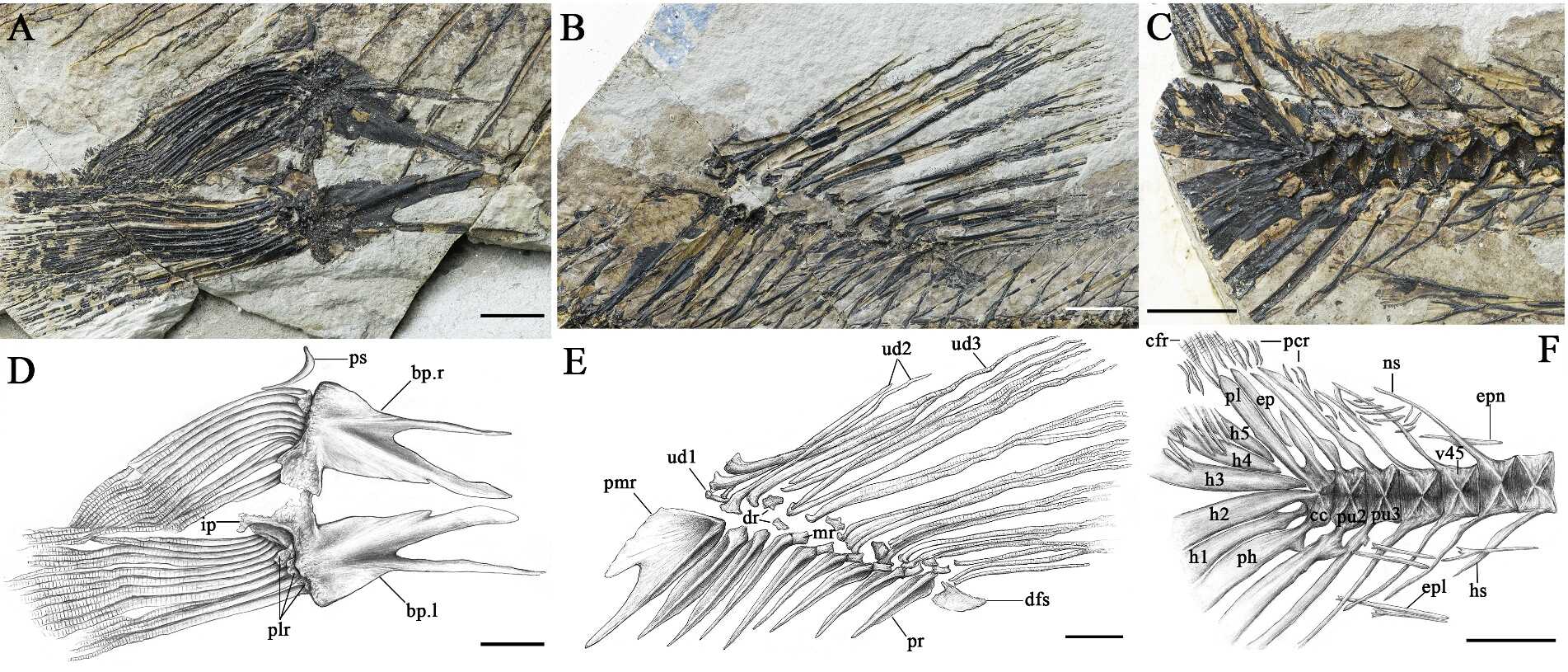

大头近裂腹鱼腹鳍(A, D)、背鳍(B, E)和尾部骨骼的形态(C, F)。比例尺=10 mm

大头近裂腹鱼臀鳍及其与现生雄性黄河裸裂尻鱼(Schizopygosis pylzovi)之对比,箭头指示臀鳍第4根和第5根分枝鳍条末端的特殊倒钩状结构。现生鱼类照片由中科院水生生物博物馆黄俊豪供图,喻燚拍摄。比例尺=10 mm

大头近裂腹鱼体鳞(B)和臀鳞(C, D)形态。比例尺:A=2 cm; B–D=2 mm

现代鲈鲤属和裂腹鱼属的一些颅骨骨骼之对比,比例尺=5 mm

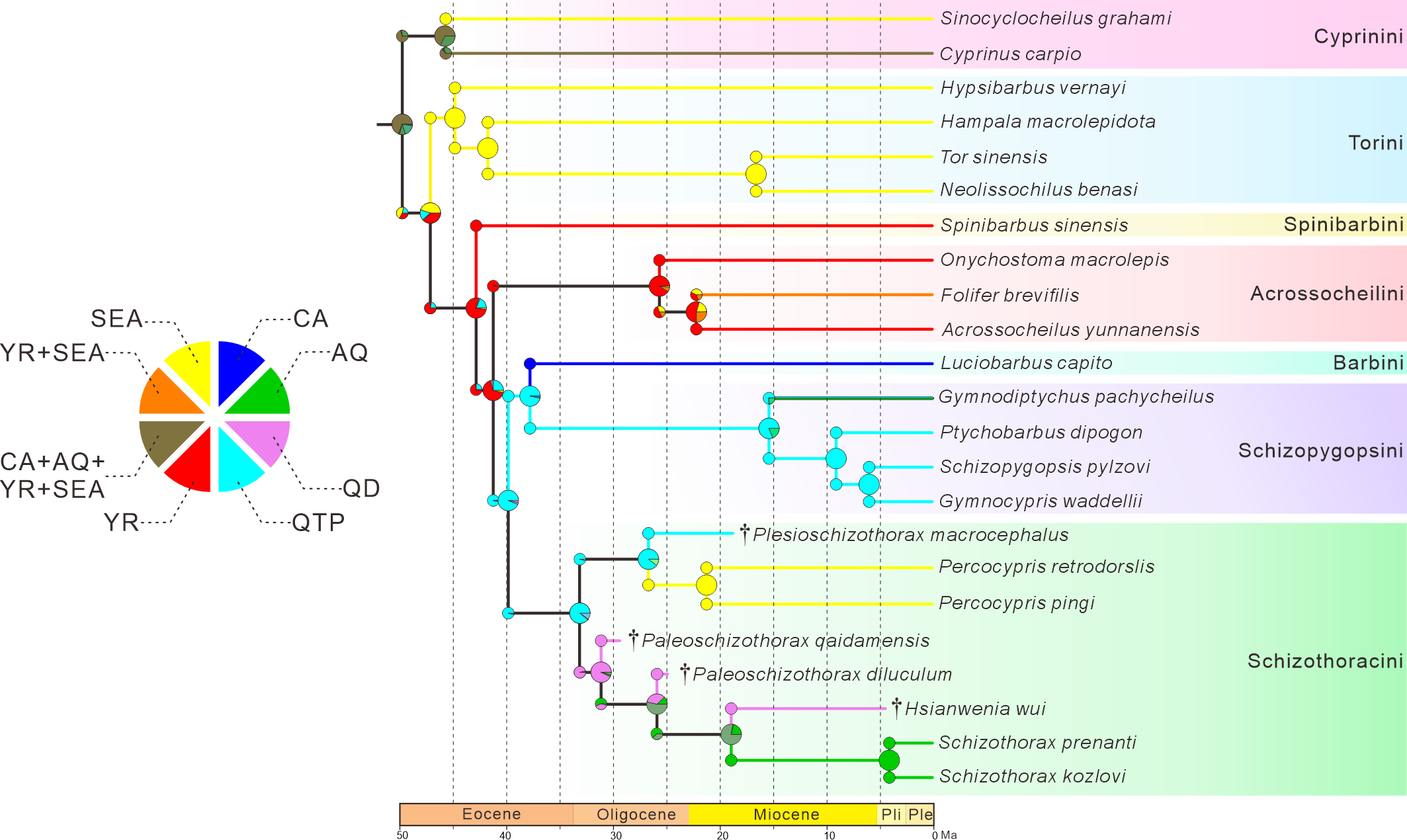

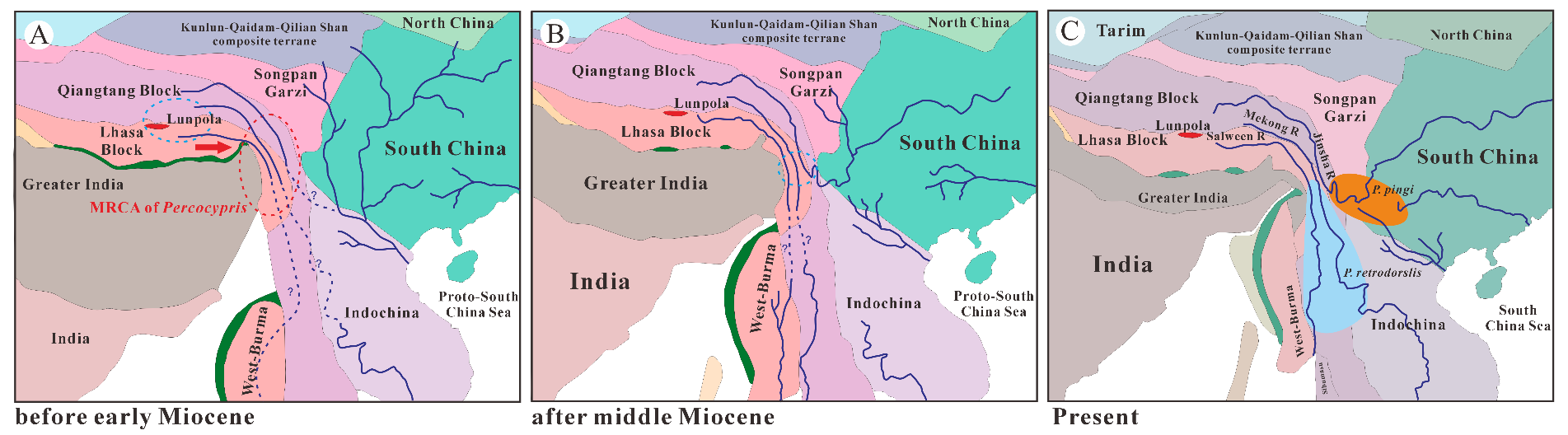

基于骨骼形态特征和线粒体DNA数据的贝叶斯全证据定年结果显示,大头近裂腹鱼与鲤科中的鲈鲤属(Percocypris)构成姊妹群,两者的共同祖先在晚渐新世时期(约26.6 Ma)分化。鲈鲤是一类现今仅分布于澜沧江、怒江和长江上游的凶猛肉食性鱼类,在现代支系的谱系中与现生裂腹鱼属有着最近的亲缘关系。祖先分布区重建结果表明大头近裂腹鱼和鲈鲤的共同祖先生活在青藏高原中部,其后裔在晚渐新世(约26.6 Ma)至早中新世(约21.6 Ma)时期,由青藏高原中部向东扩散至古澜沧江的上游地区,后来逐渐演化成现代的鲈鲤支系。这一时期正值亚洲季风带来的降水在这一地区增强,造成了南亚河流的溯源侵蚀和流域扩大,并与青藏高原腹地的水系产生连通,由此造成淡水鱼类的扩散。这一方面表明现代高原腹地的内流格局的形成时间应当在早中新世之后,另一方面也为了解现代东南亚特有的鱼类区系的形成提供了新的线索。

祖先分布区重建结果

现代鲈鲤祖先类群扩散示意图

尽管大头近裂腹鱼的亲缘关系与鲈鲤最近,但其生态行为和今天栖息于高海拔地区的高度特化裂腹鱼类存在趋同演化的现象,比如两者相似的臀鳞和臀鳍鳍条末端倒钩等与繁殖行为相关的特征。这可能由于大头近裂腹鱼生存的时期,伦坡拉盆地已抬升到了一定的海拔高度,这与同时代的哺乳动物化石(如近无角犀)和植物孢粉证据的推测结果(约3000米)相吻合。这说明青藏高原现代特有鱼类区系(如裂腹鱼类)的早期演化历史比传统认识要复杂得多,需要更多化石过渡类型弥补缺环。从研究团队所得初步认识来看,除了本文研究的大头近裂腹鱼和鲈鲤支系外,高原北部柴达木盆地的渐新世古裂腹鱼属(Paleoschizothorax)化石为现代原始等级裂腹鱼类的起源提供了重要线索,与之相关的其他化石的发现和研究工作正在持续推进。

本研究得到了第二次青藏高原综合科学考察研究、国家自然科学基金、中国科学院特别研究助理资助项目、中国博士后科学基金等项目的支持。论文第一作者为中科院古脊椎所博士后杨涛,通讯作者为古脊椎所吴飞翔研究员。古脊椎所张驰研究员、中国科学院水生生物研究所(武汉)何德奎研究员、兰州大学何鹏举副教授和厦门大学瞿清明教授也在此项工作中做出很大贡献,在此鸣谢。

论文链接:https://authors.elsevier.com/sd/article/S0031-0182(25)00320-7