人类文明发展与演化过程中,以4.2 ka事件、中世纪温暖期和小冰期为代表的气候事件显著影响了不同文明的发展,常被视为文明兴衰的重要因素。然而,同一气候事件在不同地区的具体表现、强度以及不同文明对气候事件响应适应方式均存在差异。距今约4000年的中全新世晚期是文明演化、跨大陆文明交流网络形成与人类复杂社会快速提升的关键阶段。在这一时期,气候事件在不同地区的强度与具体表现如何?环境变化对区域文明交流与发展产生了何种影响?早期文明又采取了何种策略应对环境变化?这些问题持续受到学界关注。

中亚南部绿洲是亚欧大陆早期文明交流的重要枢纽。约4000年前,东、西方文明在该地区的频繁交流,农业活动快速发展以及原始城市逐步出现,极大地促进了当地早期文明的发展,使中亚地区成为探讨跨大陆文明交流背景下农业发展、扩散及干旱区早期文明环境适应的关键区域。而该地区文明的发展历史及其面对全新世气候环境变化的适应机制,一直受到考古学、古气候学、古生态学等多学科学者的长期关注。

针对上述科学问题,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所环境考古团队联合西北大学文化遗产学院、乌兹别克斯坦费尔干纳国立大学及乌兹别克斯坦国家考古中心等机构,重点对乌兹别克斯坦南部青铜时代的Sapalli Tepa与Djarkutan两处重要农业遗址开展了多年合作研究并取得了新进展。相关成果发表于地球科学领域一区期刊《Journal of Archaeological Science》和《Quaternary Science Reviews》。

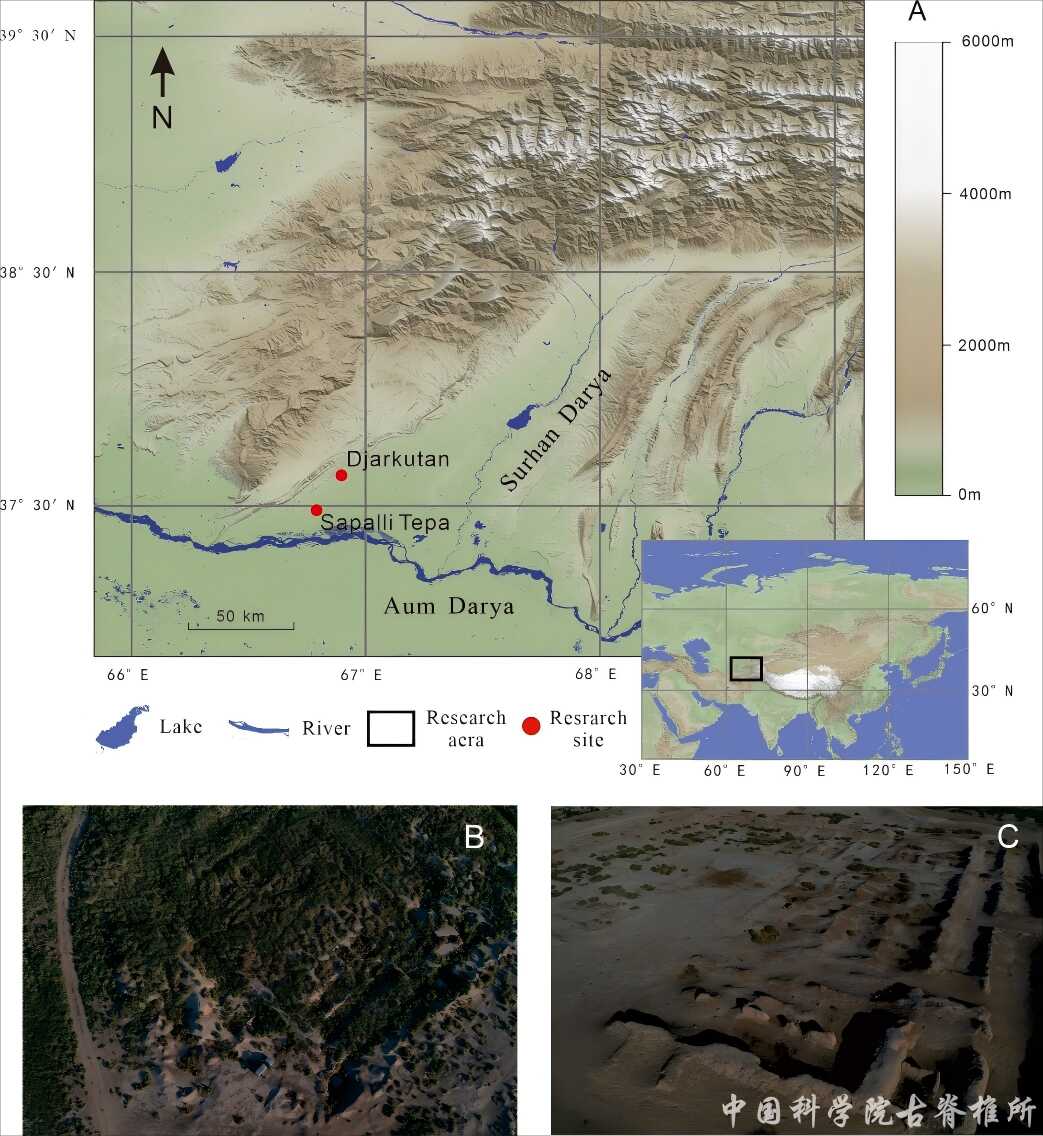

图1. 研究区域、周边地形、遗址位置及航拍影像。A. 研究区域、地形及遗址所在位置; B. Djarkutan 遗址火神庙区域航拍影像; C. Sapalli Tepa遗址航拍影像。(陈冠翰 供图)

研究团队围绕“青铜时代早期文明的环境适应”和“干旱区早期农业文明对果树资源的驯化栽培”两个关键科学问题,综合运用孢粉、δ13C与δ18O同位素、AMS14C测年记录、植物种子遗存组合及形态变化等多种指标,对4000 yr BP前后中亚南部青铜时代文明的农业结构、作物多样性、环境背景及社会发展状况进行了系统研究。重点探讨了在中全新世气候变化背景下,中亚青铜时代农业文明对本地作物的利用方式、对环境变化的响应及其与周边文明的交流互动模式。

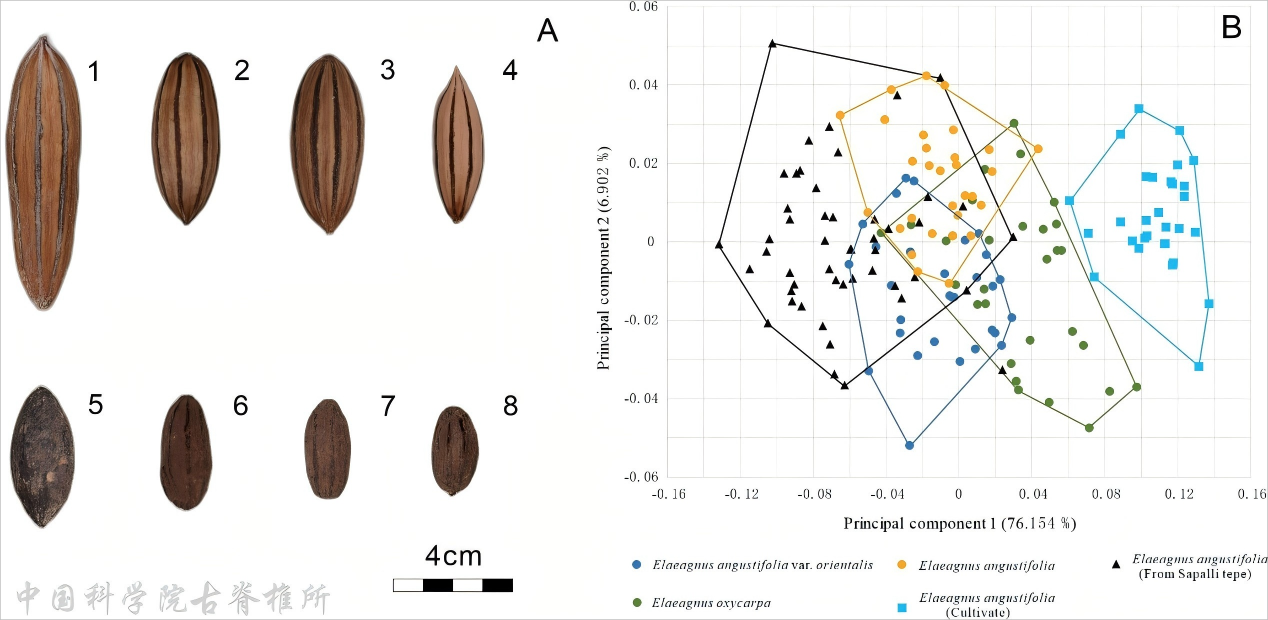

研究表明,在4000 yr BP左右的青铜时代,中亚地区已形成以多种大麦(Hordeum vulgare)、小麦(Triticum aestivum)为主,同时包含黍(Panicum miliaceum)、葡萄(Vitis vinifera)和沙枣(Elaeagnus angustifolia)等源自亚欧大陆不同地区作物的复杂农业与园艺系统。对出土水果遗存中数量较多的沙枣进行形态学分析显示,遗址中发现的两种沙枣种子个体较小,缺乏现代栽培品种特征,与现代野生沙枣接近。这与同一遗址中发现的驯化葡萄种子形成鲜明对比,指示了沙枣来源多样性。同时也表明在青铜时代,当地这种外来作物栽培混合本地原产作物采集的生产模式,共同构成了维系中亚南部绿洲早期文明繁荣的园艺系统。

图2. 现代栽培、野生沙枣标本,Sapalli遗址出土沙枣遗存及其形态学分析结果。A. (1)现代栽培沙枣、(2)野生沙枣、(3)野生东方沙枣(Elaeagnus angustifolia var. orientalis)、(4)野生尖果沙枣(Elaeagnus oxycarpa)、(5-8) Sapalli遗址出土沙枣种子遗存;B. 考古样品、现代野生和栽培沙枣种子形态学PCA分析结果。(陈冠翰 供图)

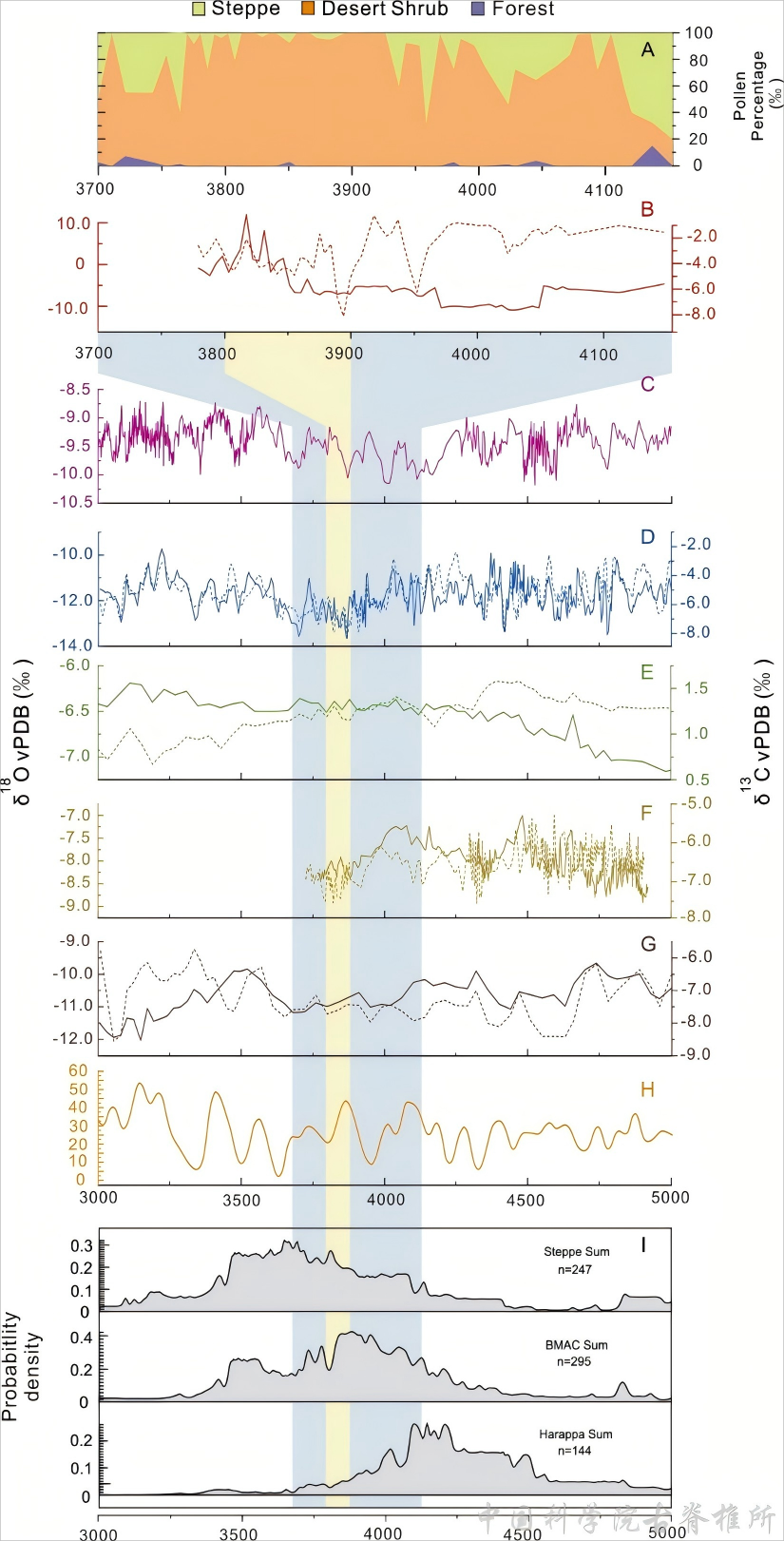

孢粉与稳定同位素分析结果显示,在全球气候普遍恶化的4200-3900 yr BP阶段,中亚南部绿洲的环境却相对适宜,早期文明在这一阶段十分繁荣。而严重的干旱事件则在该地区发生于3900-3800 yr BP,这场持续近百年的干旱对当地绿洲农业系统造成了严重冲击,区域绿洲农业文明也在这场干旱事件后随着草原牧业人群在绿洲的频繁出现逐渐衰亡。

图3. Djarkutan遗址剖面植被-气候记录与区域古环境和早期文明人口记录对比。(A)Djarkutan遗址花粉组分;(B)Djarkutan遗址δ13C、δ18O记录;(C)印度西北部Sahiya洞石笋δ18O记录;(D)吉尔吉斯斯坦Talisman洞石笋δ13C、δ18O记录;(E)乌兹别克斯坦Tonnel naya洞石笋δ13C、δ18O记录;(F)伊朗东北部Gol-e Zard洞石笋δ13C、δ18O记录;(G) 中国新疆科桑洞石笋δ13C、δ18O记录;(H)全新世太阳活动记录;(I) BMAC、欧亚草原南部与南亚北部青铜时代文明14C总和概率密度。(陈冠翰 供图)

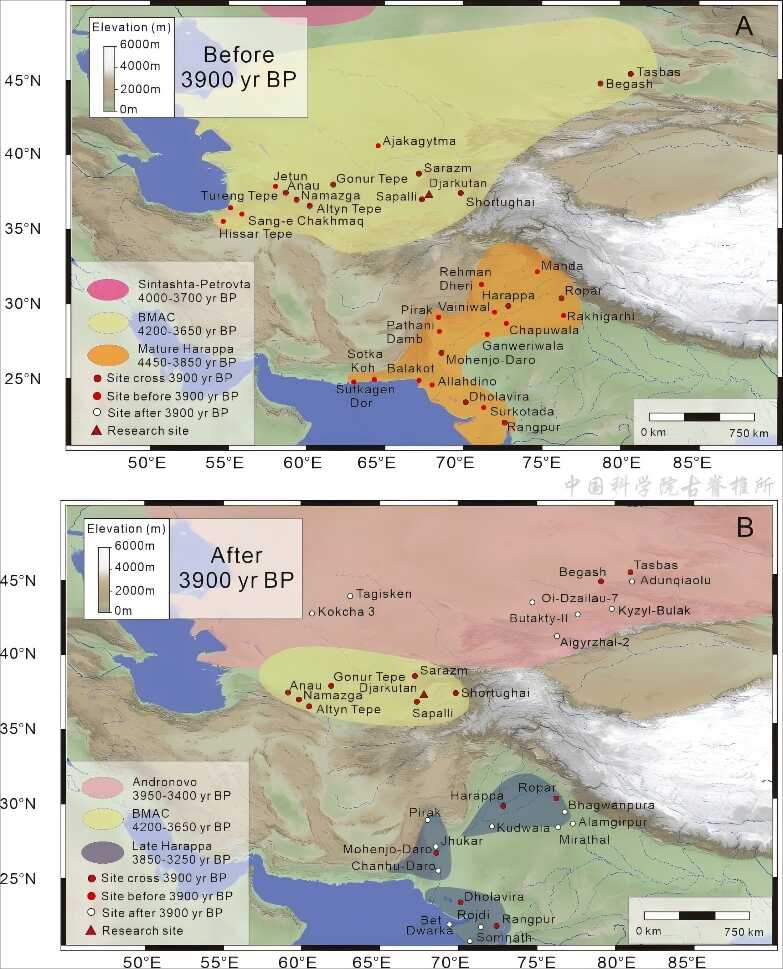

为从更大空间尺度评估中亚地区在4000 yr BP阶段的环境背景与区域文明发展情况,研究团队进一步收集汇总了研究区古气候与考古年代学数据,运用14C总和概率密度曲线对比该时期欧亚草原南部、南亚北部和中亚南部绿洲的古环境与古人口变化。结果显示,在距今3900年前后,中亚南部与南亚北部地区的古气候记录均呈现变干趋势,人口相对减少;然而同一时期,欧亚草原南部则气候相对湿润,区域牧业文化人口显著增加,相关文化的考古记录也在这一时期显示出向中亚南部的快速扩张趋势。这表明,距今3900年前后中亚南部绿洲的环境恶化及北方欧亚草原牧业文化的相对繁荣与向南扩张,是促使中亚南部绿洲农业文明衰退与草原人群在青铜时代晚期大量出现在中亚南部绿洲的重要因素。

图4. 3900 yr BP前后,欧亚草原南部牧业文化,中亚南部绿洲农业文明和印度河流域哈拉帕文明的分布区域变化。(陈冠翰 供图)

该研究对中亚青铜时代农业文明的作物结构及环境背景进行了重建,同时对中亚南部早期文明发展与环境间的耦合变化进行了系统对比,探讨了人类文明发展与区域自然生态的协同演变关系,对理解干旱区早期文明的发展,环境适应及区域文明交流驱动力等问题具有重要科学意义。

论文第一作者为中国科学院古脊椎动物与古人类研究所特别研究助理陈冠翰博士,共同通讯作者为李小强研究员与周新郢研究员。本研究得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、中国科学院稳定支持基础研究领域青年团队计划、中国科学院特别研究助理资助等项目的联合支持。

原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440325001487

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379124002944