晚新生代是地球气候发生重大变化的时期,全球气候从温室状态逐渐转变为冰室状态。这一气候转变导致中纬度地区的森林逐步演化为草原,促进了开放生态系统的发展。在这一背景下,哺乳动物的演化与适应性变化成为关键的科学问题。近日,中国科学院古脊椎所王世骐团队在《Scientific Reports》发表最新成果,揭示了中新世中期中国北方及中亚地区已出现类似稀树草原的开放生态环境,至晚中新世,这类环境在蓝田保德等地区已广泛分布,成为哺乳动物演化的重要驱动力。研究表明,大型哺乳动物如象类和犀类是最早适应这一环境转变的类群。

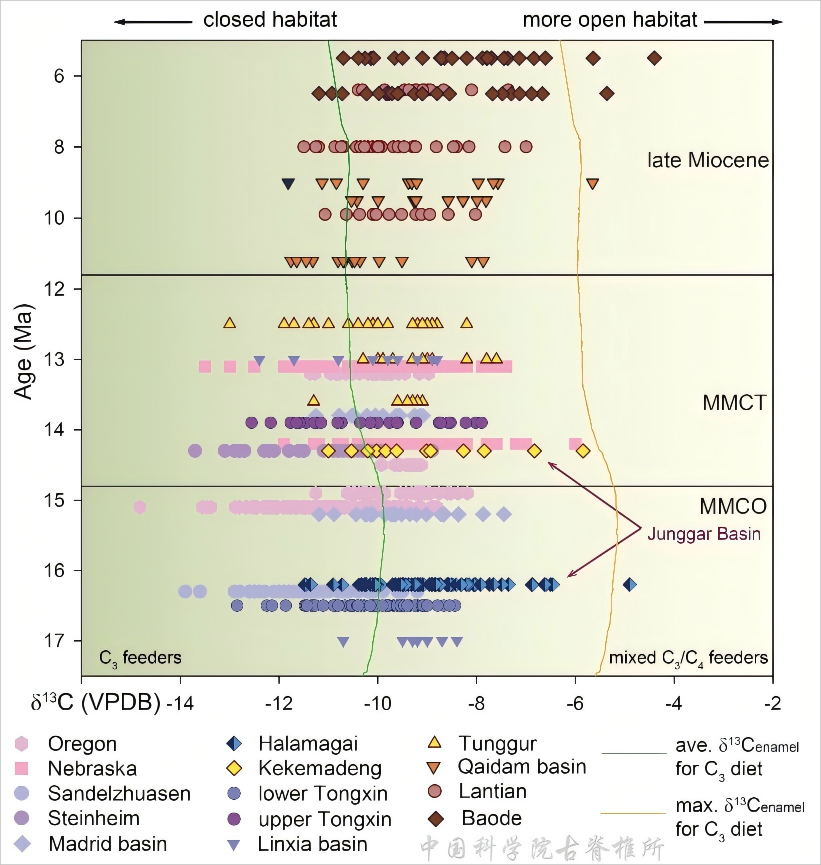

该研究以新疆准噶尔盆地和宁夏同心地区为核心,对大量哺乳动物牙釉质样本进行碳氧同位素分析,并结合齿冠高度(Hypsodonty)和群落线(Cenogram)等古生态指标,系统比较了同期德国阿尔卑斯山北麓盆地、西班牙马德里盆地和北美洲中纬度动物群,并与晚中新世的柴达木盆地、保德和蓝田地区的动物群进行系统对比。结果显示,准噶尔盆地动物群δ¹³C值普遍偏高,反映出相对开放或干旱的稀树草原环境,并且可能是北半球中纬度地区最为开放的环境,除此之外,群落线分析也进一步佐证新疆和宁夏同心这两个地区都是较为开阔的古生态环境。到晚中新世,开阔的稀树草原环境逐渐在蓝田、保德等地区广泛出现。这一开阔或干旱的环境被认为与青藏高原的隆升、特提斯海的退缩以及全球气候变冷等因素密切相关。

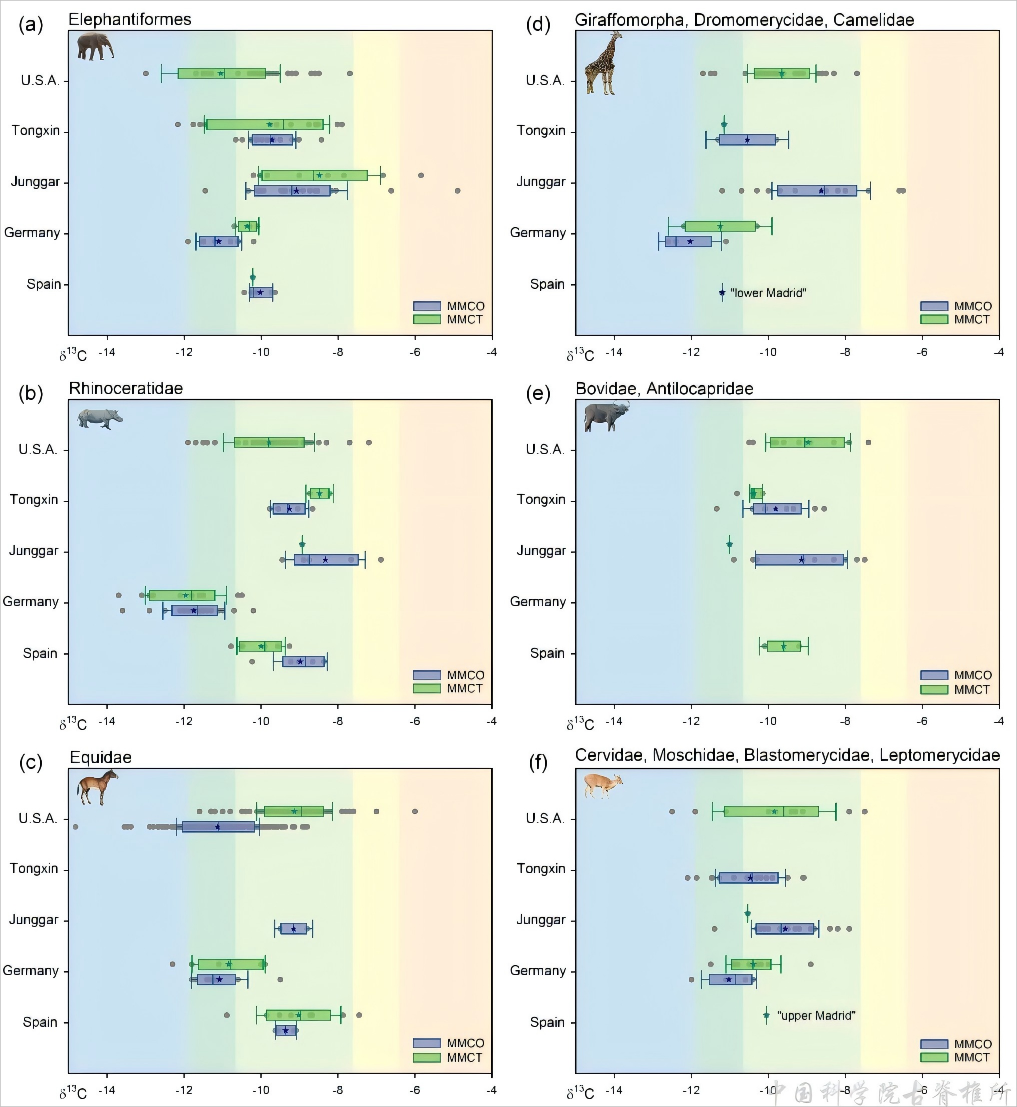

大型哺乳动物是最早扩散进入稀树草原开放环境的类群,并展现出明显的生态适应性,尤其是铲齿象(Platybelodon)凭借发达的象鼻和铲状下门齿能够很好的适应草原采食。犀科动物,尤其是高冠板齿犀类,在中国和西班牙也表现出对草原环境的适应,而德国以远角犀族和真犀族为主,偏好湿润封闭环境。马类在北美最为多样,中中新世三趾马族和真马族就已出现,生活在开阔环境。高冠大型反刍动物(牛科、叉角羚科)更适应开放环境,相较之下,鹿科、麝科等中小型低冠齿哺乳动物仍更倾向于在森林边缘或开阔林地的河岸中生存,表明不同体型的哺乳动物在适应环境变化时呈现出显著的体型依赖性。

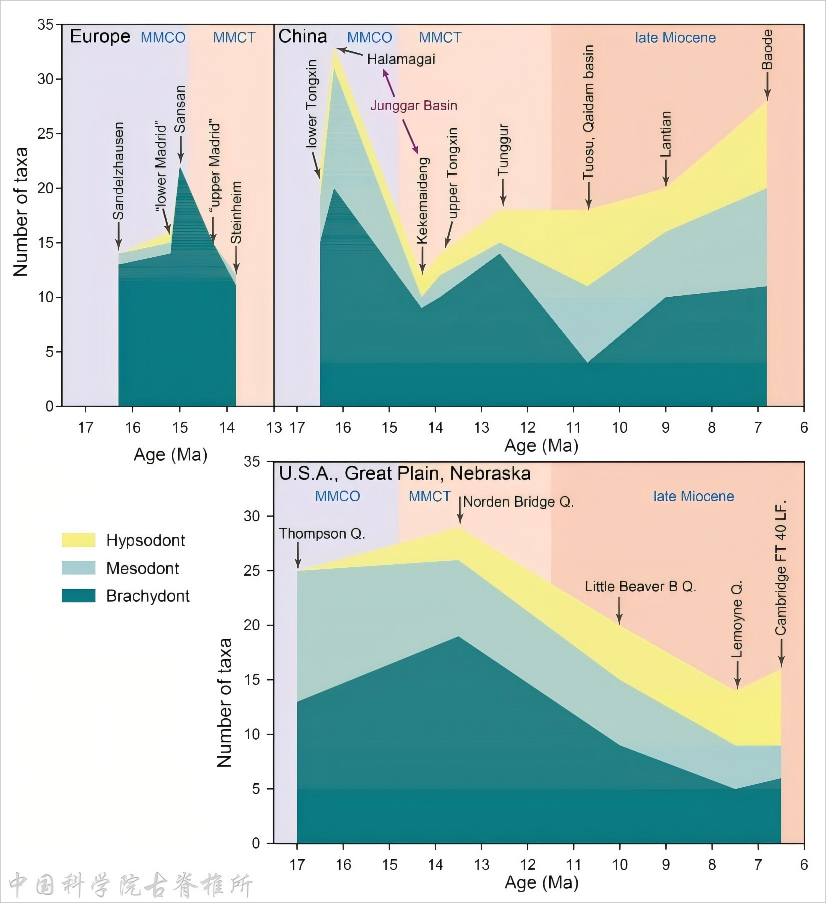

欧洲、中国和北美三大地区的动物群齿冠高度的分析表明,随着中新世气候转折期(MMCT)和晚中新世气候的变化,特别是全球草原扩张和气候干旱化的背景下,高齿冠型物种在各个地区都出现了显著增加。尽管MMCT时期气候变干冷,稳定同位素数据显示哺乳动物群体的整体食性相对稳定,但是,准噶尔盆地和同心地区在该时期的生物多样性显著下降,可能反映了环境恶化导致的竞争加剧和生态压力上升,加剧了物种间竞争,导致部分类群灭绝或演化出新的生态策略。

该成果揭示了中新世中期北半球中纬度地区的古环境变化与哺乳动物生态适应过程,为理解现代草原生态系统的形成、哺乳动物生态适应机制以及生物地理研究提供了关键证据。

中国科学院大学博士后李春晓为论文第一作者,中国科学院古脊椎所研究员王世骐为论文的通讯作者,该项目得到了国家自然科学基金项目和国家重点研发计划项目的支持。

论文链接:https://doi.org/10.1038/s41598-025-10718-3

图1不同地区哺乳动物牙釉质碳同位素值(δ13Cenamel)

图2 欧洲、中国和北美三大地区不同齿冠高度哺乳动物的物种数量变化趋势

图3 不同地区的不同动物类群碳同位素对比