近日,由中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、中国科学院昆明动物研究所以及锡亚尔科特大学合作,报道了云南昭通水塘坝的壮蓝牛化石材料,并命名为昭通壮蓝牛(Pachyportax zhaotongensis n. sp.),相关研究成果近日已发表于Palaeoworld。

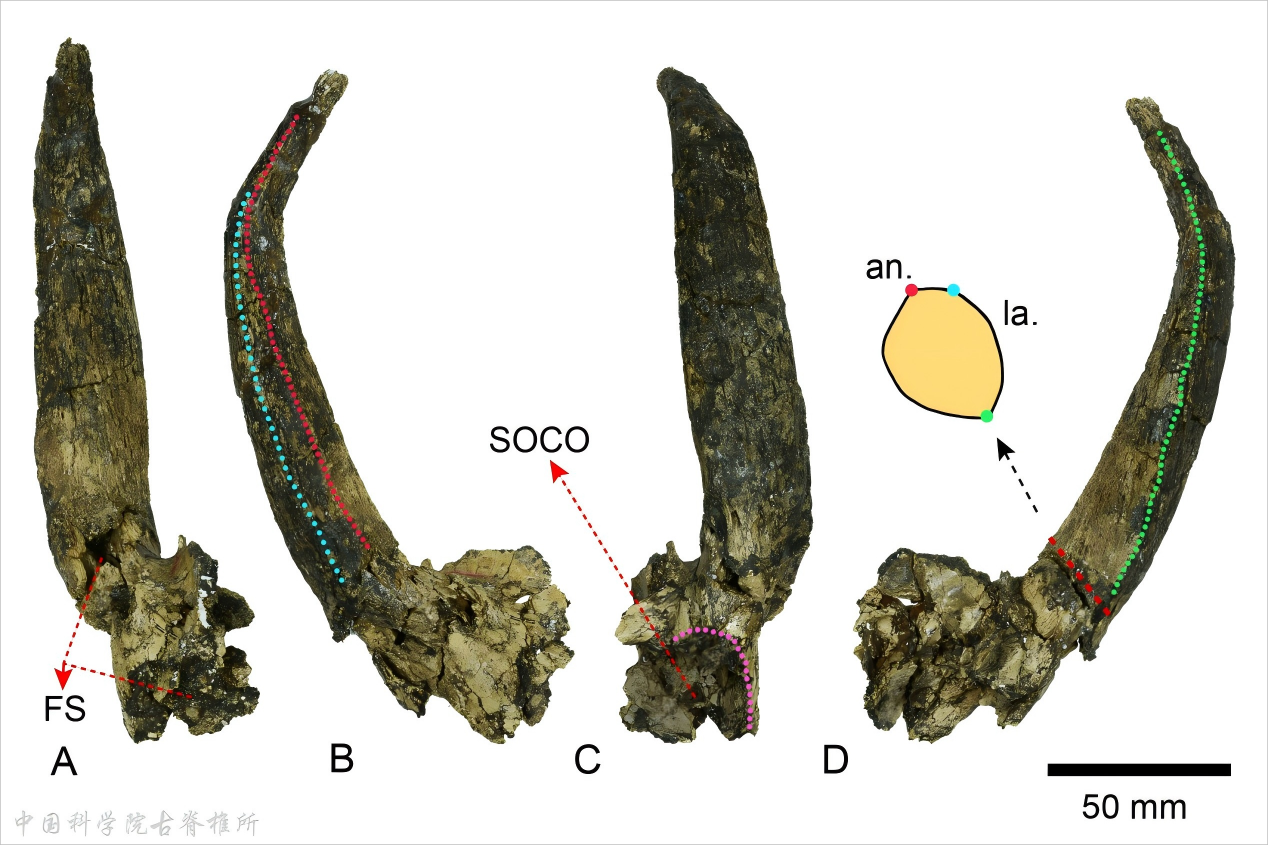

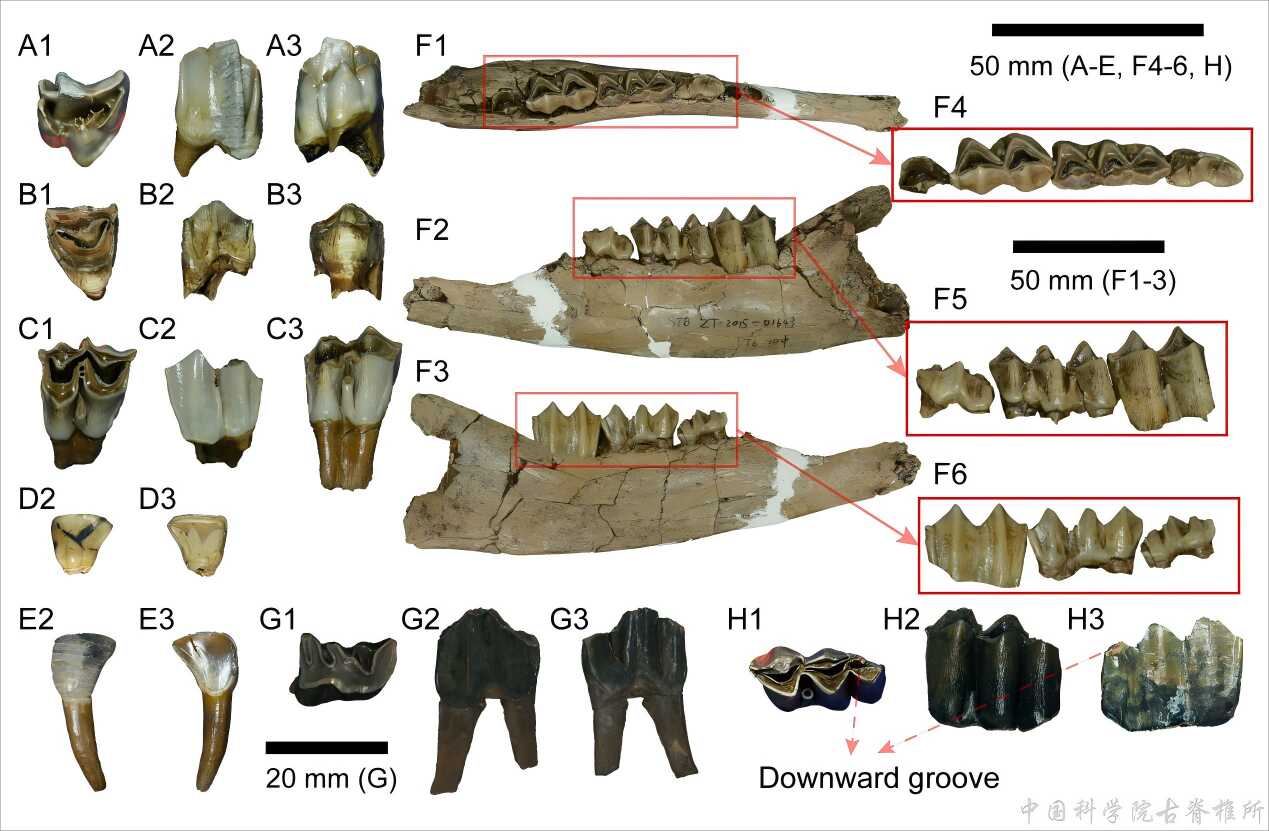

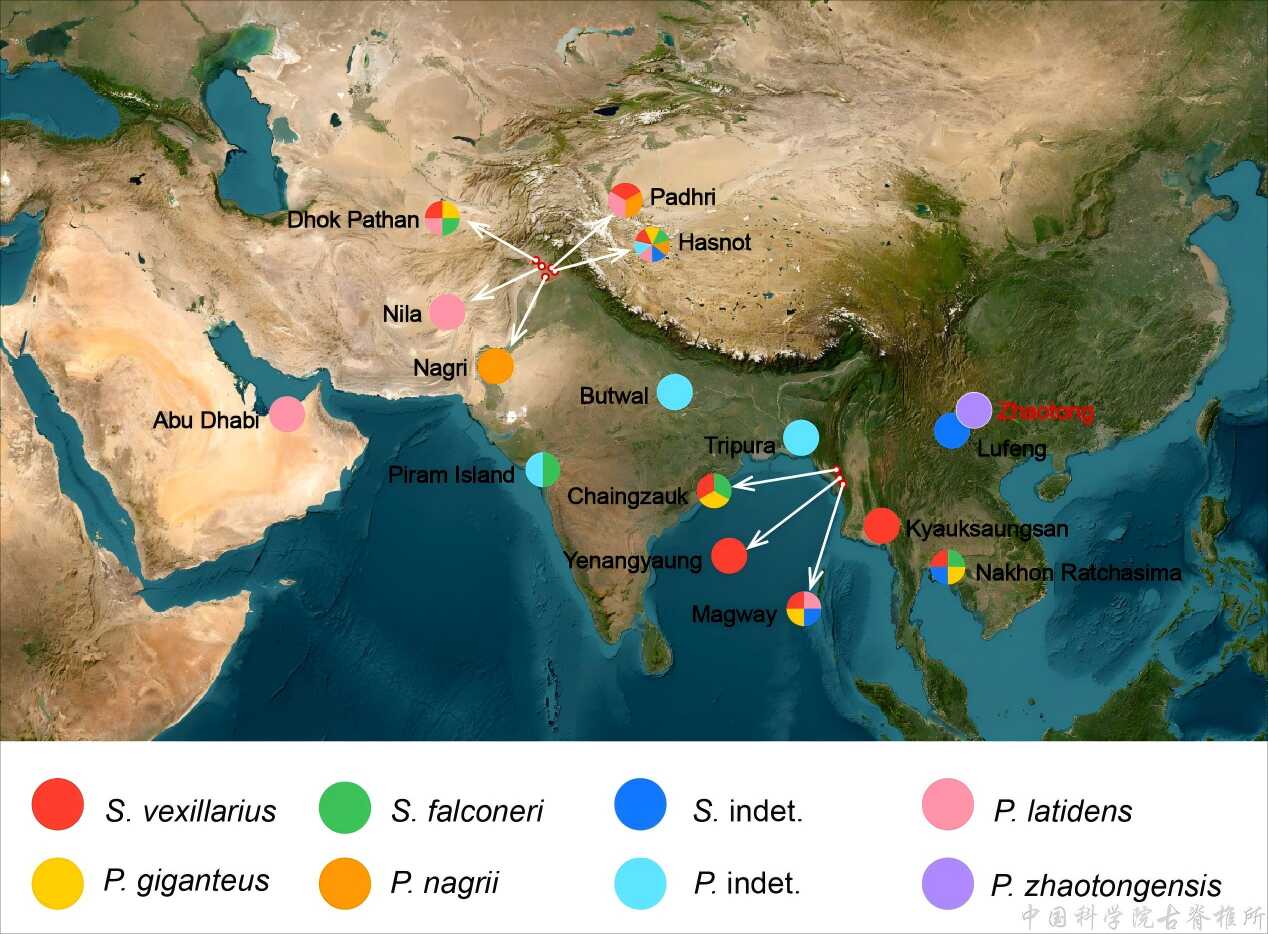

壮蓝牛(Pachyportax)是一种小型的牛族,起源可追溯至晚中新世的西瓦利克地区,其分布范围从起源地向东延伸至东南亚及中国云南地区,向西扩散至阿拉伯半岛。然而,在此研究之前,在中国尚未发现该属的化石材料,这一材料的发现填补了中国早期牛族的演化空白。昭通壮蓝牛具有以下特征:粗壮的角心向外侧和向后延伸,内侧略凸,外侧较平,具有前后嵴;颊齿高冠,有中等发育的肋、釉质褶皱和基柱。该种也显示出与已知壮蓝牛属其它种的一些差异:角心着生位置明显后移,距离眼眶较远,且没有明显的扭转,角心上的前后嵴不太明显。这些特征意味着昭通壮蓝牛代表壮蓝牛属中的进步类型,可能对应于该属在东亚地区演化的末期阶段。

图1 昭通壮蓝牛部分头骨带右角心

图2 昭通壮蓝牛下颌及零散牙齿

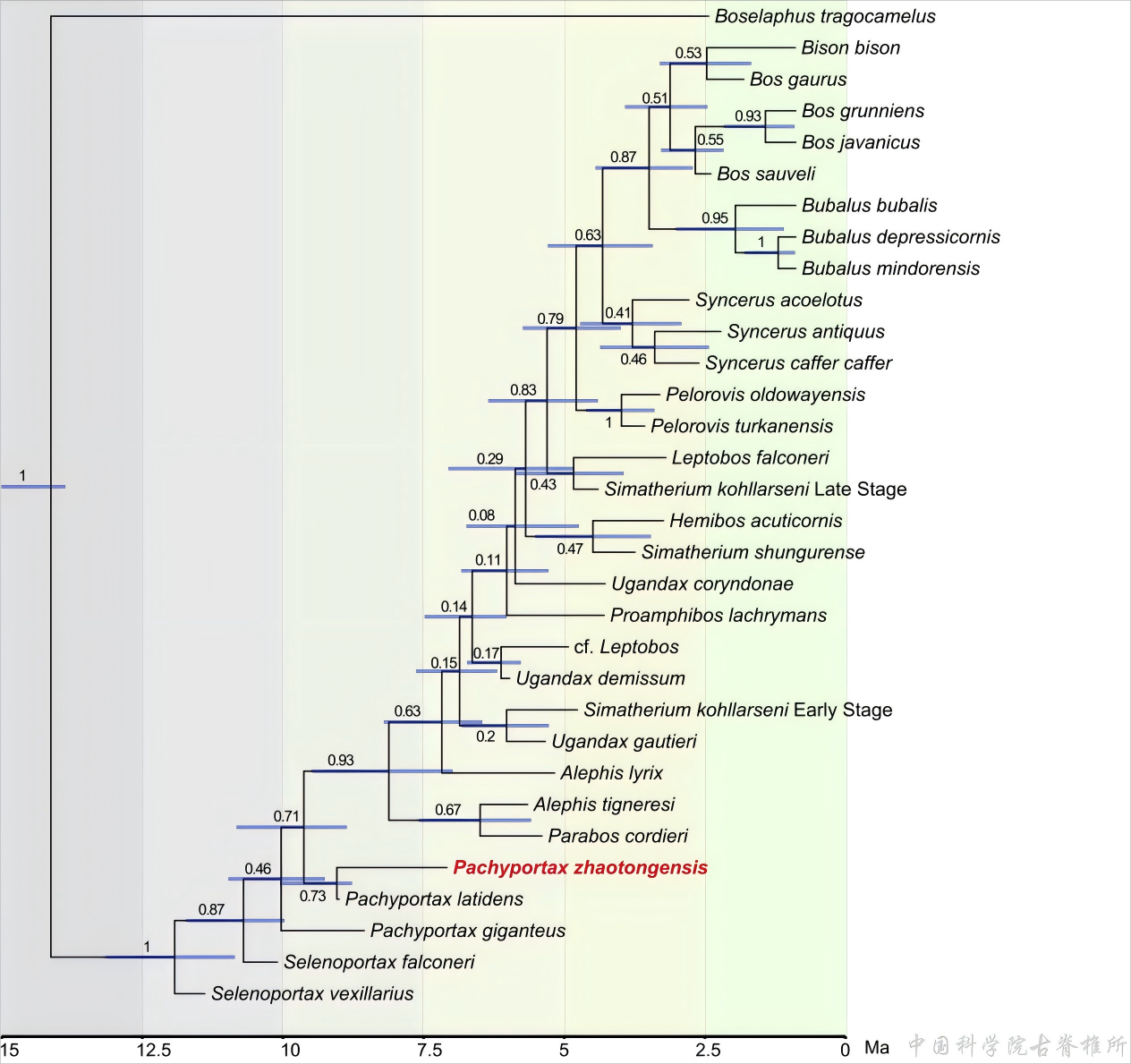

该研究通过系统发育分析明确了昭通壮蓝牛在牛族演化树中的系统位置,结合形态学比较,探讨了壮蓝牛与另一种早期牛族月蓝牛(Selenoportax)的演化历程。昭通壮蓝牛的牙釉质稳定碳同位素分析明确显示其为专性C3植物消费者,这一食性特征显著区别于壮蓝牛属其他物种及月蓝牛的混合C3/C4食性。这种独特的生态适应很可能与中新世晚期青藏高原隆升使昭通盆地形成相对封闭的森林生态系统有关,昭通盆地为昭通壮蓝牛提供了稳定且丰富的C3植物资源。云南昭通的这一重要发现,为理解晚中新世时期南亚西瓦利克地区、东南亚与中国云南之间的生物扩散提供了新的关键证据。

图3 贝叶斯方法重建牛族系统发育树

图4 壮蓝牛和月蓝牛化石的世界分布图

本研究第一作者为中国科学院古脊椎动物与古人类研究所硕士研究生郭丁歌,共同通讯作者为中国科学院古脊椎动物与古人类研究所王世骐研究员和中国科学院昆明动物研究所吉学平研究员。该项目得到了国家重点研发计划项目、国家自然科学基金项目和国家科学基金项目的支持。

原文链接:https://authors.elsevier.com/sd/article/S1871-174X(25)00089-7