新石器革命是人类演化历史上的重大事件。约一万年前,麦类谷物的采集和驯化是西亚新月沃地农业社会兴起的关键,并为两河流域和古埃及文明的兴起奠定了物质基础。然而,在广袤的亚洲草原上,是否存在新月沃地以外的其他人群尝试并成功驯化了麦类作物,关系到现有农业起源理论的核心,是目前考古学界争论的焦点问题。

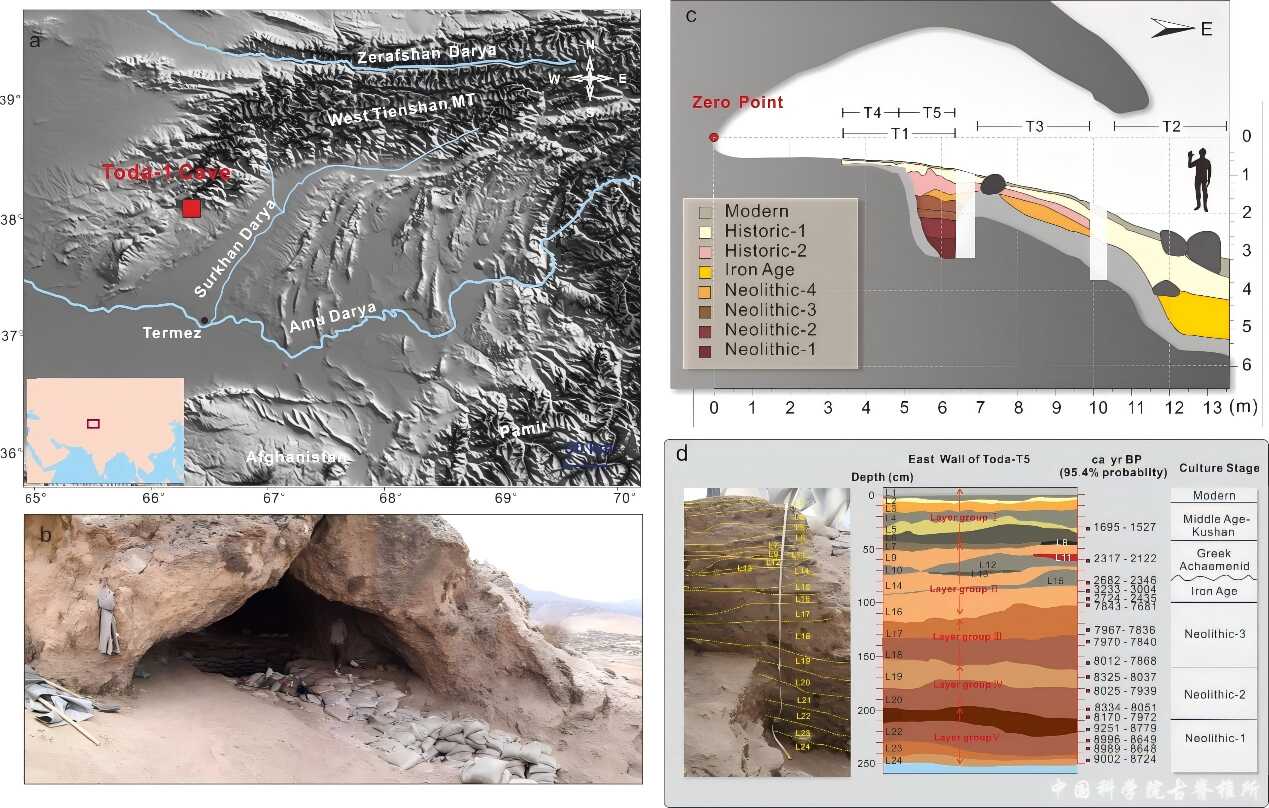

图1. 乌兹别克斯坦托达1号洞地点,地层分布,洞口照片与年代地层

8月25日,由中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、西北大学、乌兹别克斯坦考古文物研究所(撒马尔罕)、德国马普地质人类学研究所等单位组成的国际合作团队,在美国科学院院刊(PNAS,Proceedings of the National Academy of Sciences)上发表论文,报道了乌兹别克斯坦南部苏尔汗流域托达洞穴1号洞穴的最新研究成果,揭示了中亚地区前陶新石器文化(约9000 cal yr BP)的类农业行为——收割并食用大麦。

中亚地区位于欧亚大陆腹地,连接东亚与西亚、南亚与北亚,是古代人群与文化文明交流的十字路口。其早期农牧业起源研究一直处于空白状态,被称作农业起源与扩散传播环节上一段“丢失的链条”。近年来,联合研究团队在乌兹别克斯坦南部的山麓地区开展田野调查,发现了托达(Toda)1号洞穴,并经过三个季度(2017–2019年)的发掘,揭露出新石器时代早期的文化层。

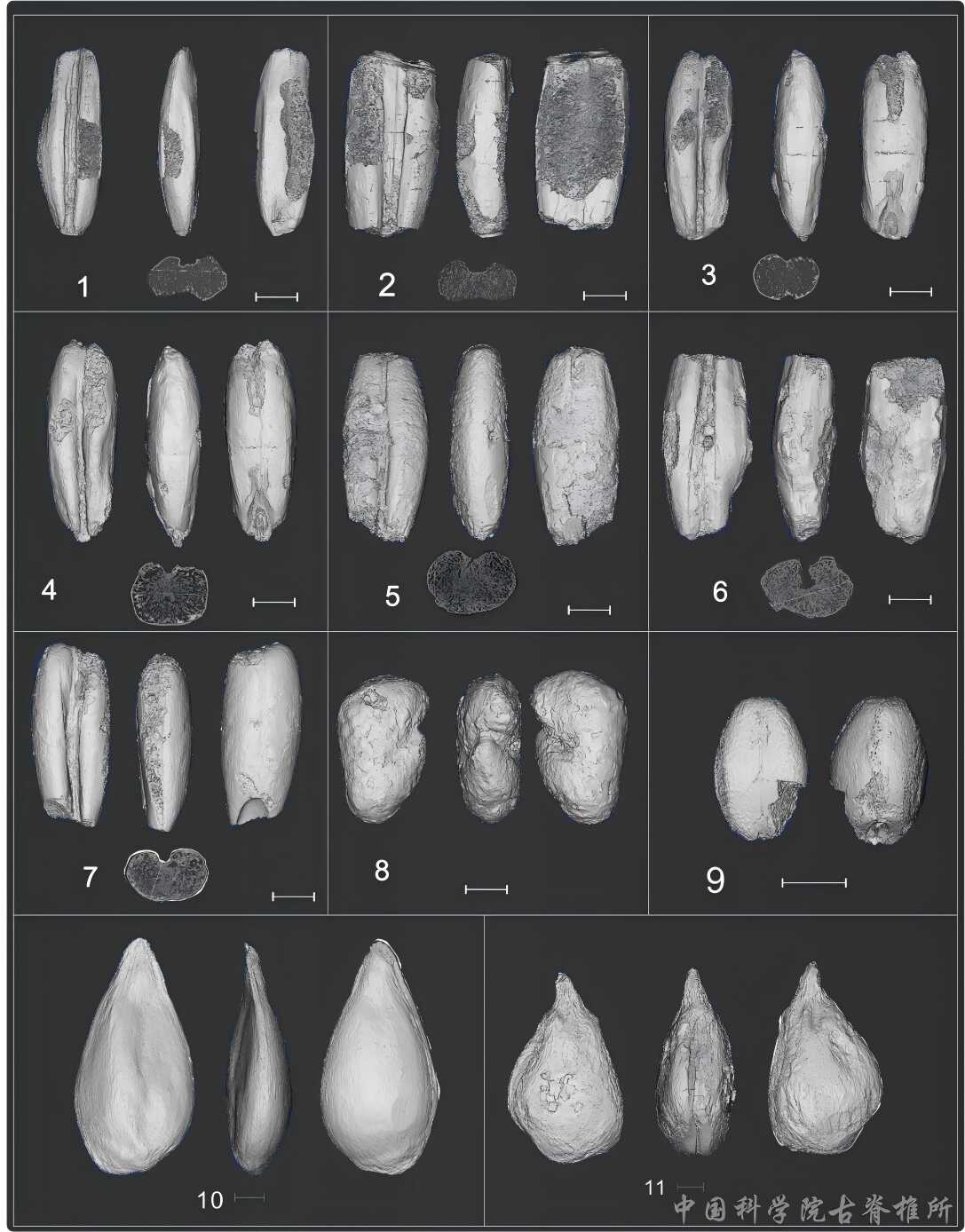

图2. 托达1号洞穴出土的炭化种子

团队通过系统的植物考古研究,发现了属于中亚前陶新石器时代的大麦、豆类及多种植物种子和果实,其中最古老的大麦种子年代为9133–8970 cal yr BP。这证明至少距今9000年前,大麦采集在中亚山麓地区已成为一种重要的生产方式,并延续了上千年。这些大麦谷粒包括壳大麦和裸大麦两种,在一些关键形态特征上(如厚度-宽度比)落在野生谷物的区间内,属于野生大麦类型。但其中近半数为裸大麦,其比例显著高于同期近东地区的早期农业遗址,可能指示了不同的演化路径。

同层位出土的部分细石叶表面具有典型的“镰刀光泽”痕迹,显示这些石叶被用作石镰的刃部以收割谷物。该遗址还出土了数件带有谷物和豆类加工痕迹的石磨,与石叶共同展示了从谷物收割到碾磨加工的完整处理过程。此外,托达1号洞穴遗址还发现了开心果果壳和野生苹果种子,显示出新石器早期人群对植物资源的广泛利用。

孢粉学和有机同位素研究表明,9000年前该区域植被覆盖包括广泛分布的树木和较高比例的C4类型植物,指示当时的气候环境与现在截然不同。较强的南亚季风可能对区域降水有重要贡献,并促进了中亚山麓地区前陶新石器文化的发展及谷物采集行为的兴起。

作为近年来中外考古学与古人类学学科合作的代表,该研究将乌兹别克斯坦境内的麦类利用历史提前了近4000年,为中亚地区前陶新石器文化的文化类型及经济模式提供了关键数据,也为进一步讨论亚洲内陆地区的农业起源与交流奠定了重要基础。

本研究由国家重点研发计划项目(2022YFF0801102,2022YFE0203800)、中国科学院稳定支持基础研究领域青年团队计划(YSBR-019)、欧洲研究理事会(FEDD,Grant Number 851102)共同资助。