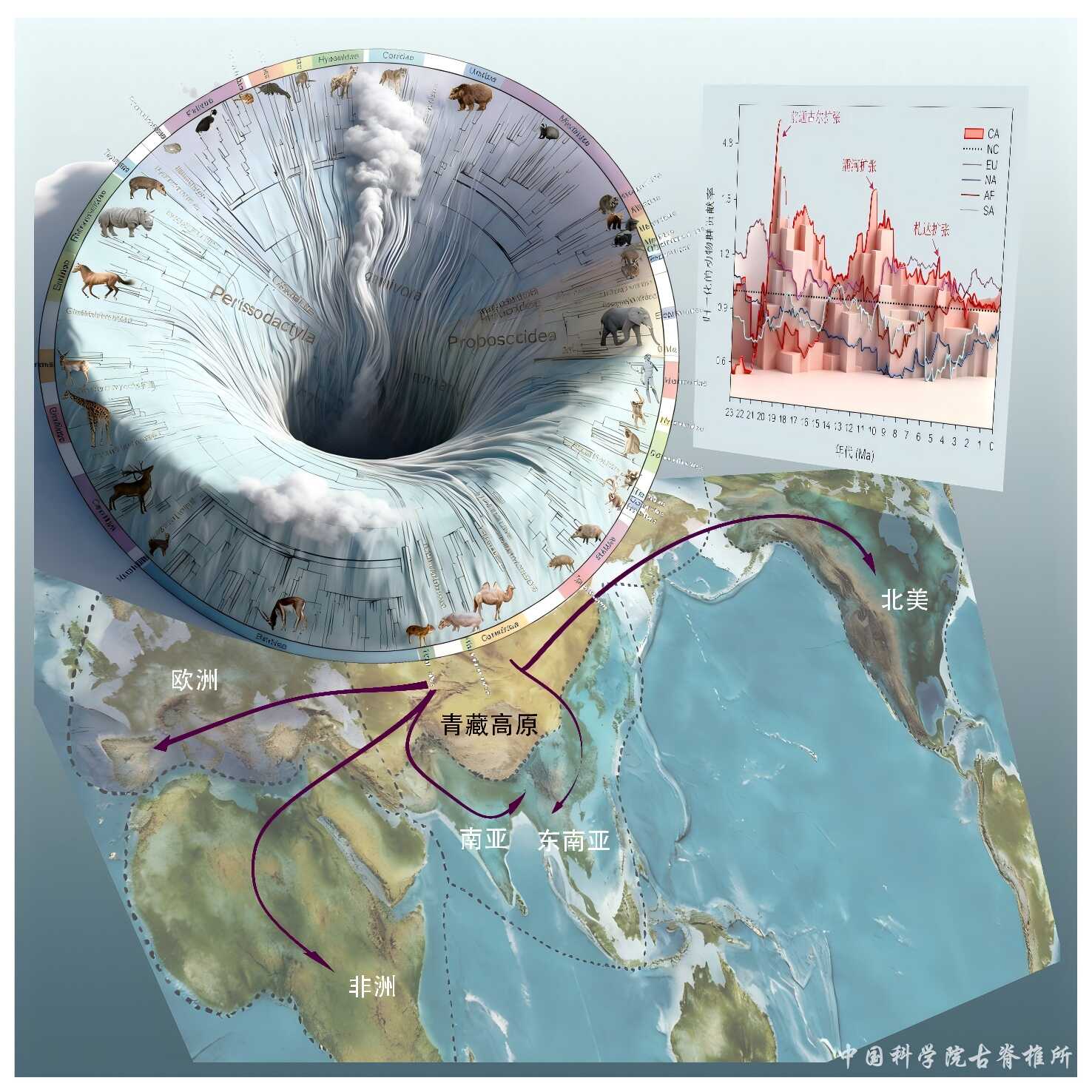

2025年10月24日,国际期刊Science Advances 发表了中国科学院古脊椎动物与古人类研究所关于新生代哺乳动物群演化的重要成果。研究团队通过创新的数据分析方法证明,新近纪(约2300万年前至今)以来青藏高原的强烈隆升,推动了中国北方和中亚地区(包括蒙古和俄罗斯亚洲部分)成为北半球哺乳动物演化的中心区域。从这里演化出来的许多动物类群,后来扩散到了欧洲、非洲甚至北美,对现代全球动物群的组成产生了深远影响。

气候变化的关键推手:青藏高原隆升

研究人员指出,新近纪全球气候逐渐向干冷方向转变。而青藏高原的巨大体量和持续抬升(尤其在约1200万年前达到接近现代高度),像一个巨大的屏障阻挡了水汽,导致中国北方和中亚地区的干旱化进程比北半球其他地区开始得更早、程度更深。这种独特的环境变化,为该地区孕育出能适应干燥寒冷环境的特殊动物群创造了条件(例如著名的札达动物群)。这些动物在随后的第四纪冰期得以向高纬度地区扩散。

研究方法:构建庞大的“动物族谱”并计算亲缘关系

为了验证上述观点,研究团队收集并分析了海量化石数据,统计了北半球(亚洲、欧洲、非洲、北美)所有大型哺乳动物(涵盖9个目,50多个科,共1246个属)的信息。基于此建立了包含所有这些属的系统发育树;并提出了“物种间相互贡献率”的概念。简单来说,两个物种在这棵“族谱树”上的位置越接近(即亲缘关系越近),它们的相互贡献率就越高(数值在0到1之间)。在以上基础上,通过计算不同地理区域动物群之间所有物种对的平均贡献率,就能衡量任意两个动物群在演化上的亲疏远近(称为“动物群间关系”)。这种方法被称为“动物群系统发育贡献方法”。

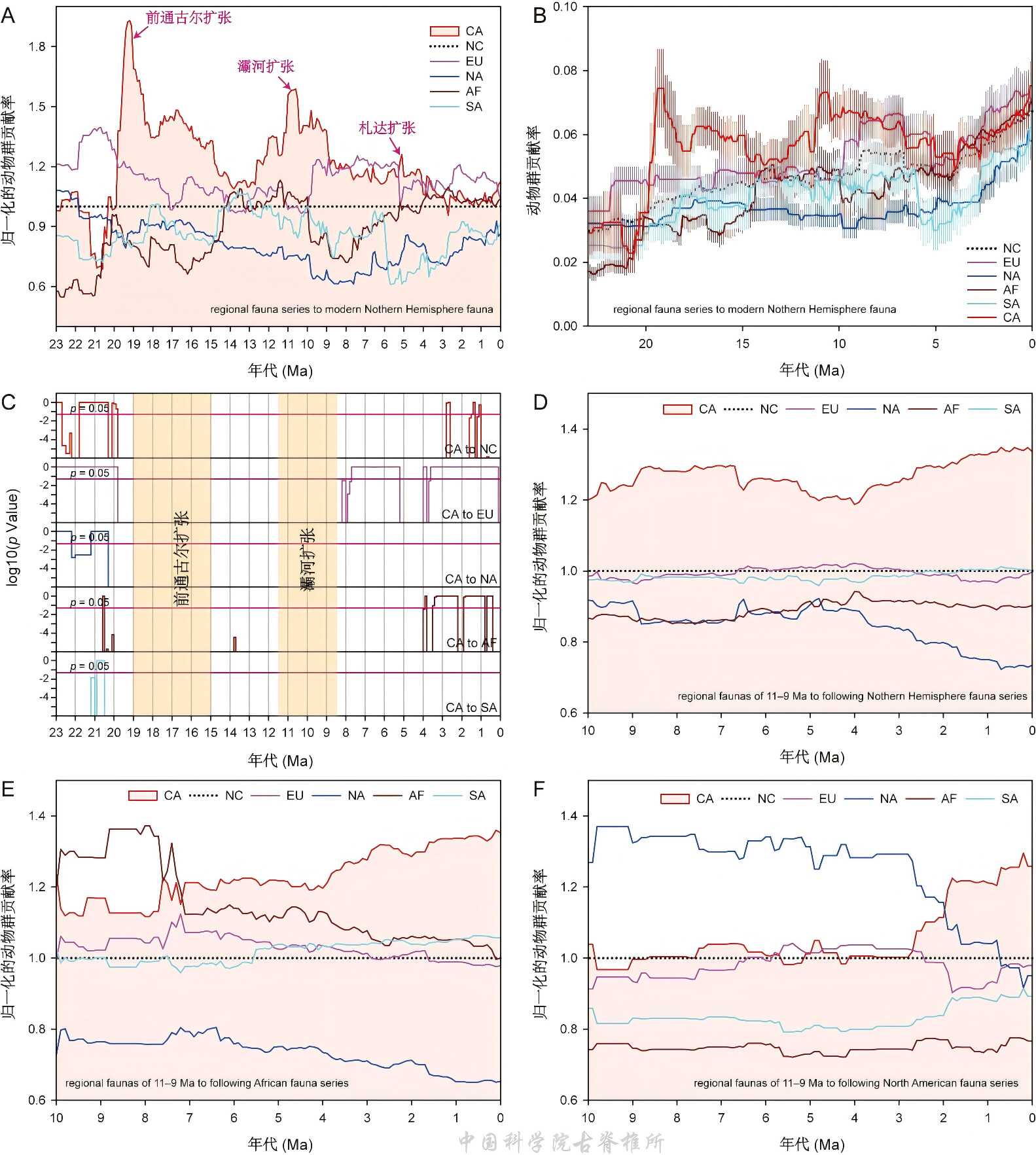

核心发现一:中亚和中国北方早期的演化高峰——“前通古尔扩张”与“灞河扩张”

利用这个方法,团队首先计算了中亚和中国北方、欧洲、非洲、东洋界(南亚东南亚及中国南方)、北美这五个地区过去不同时期的动物群,与现代全球现生动物群之间的亲缘关系曲线。

·关键结果:在距今2000万年到800万年这段时间里,中亚和中国北方动物群与现代全球动物群的亲缘关系曲线值显著高于其他四个地区。特别是在大约2000万至1500万年前的“山旺期(前通古尔期)”以及1100万至900万年前的“灞河期”,出现了两个明显的高峰。

·含义:这表明在“山旺期”和“灞河期”,中亚和中国北方地区的哺乳动物演化异常活跃,产生了大量对后世(即现代动物群)具有重要贡献的新类群。研究团队将这两个高峰期分别命名为“前通古尔扩张”和“灞河扩张”。然而,大约800万年后,随着欧亚大陆内部交流增加,动物群趋于一体化,中亚和中国北方独特的演化地位逐渐减弱。

核心发现二:中亚和中国北方对全球各区域的广泛影响

研究团队更进一步,计算了各个地区的历史动物群(主要是新近纪以来的)分别与现代各区域(如现代中亚和中国北方、现代欧洲、现代非洲等)动物群的关系曲线。

·关键结果:

(1)在2000万年到800万年间,中亚和中国北方的历史动物群对于现代的中亚和中国北方、欧洲、非洲、东洋界的动物群的影响(关系曲线值),普遍高于同一时期其他区域历史动物群的影响,也常常高于该区域自身更早期的历史动物群的影响。

(2)而且,“前通古尔扩张”和“灞河扩张”这两个高峰在上述几乎所有针对特定现代区域的曲线中都清晰存在。

·含义:这强有力地说明,即使在单独考察每个现代区域时,2000-800万年前的中亚和中国北方动物群也是塑造它们面貌的重要源头之一。

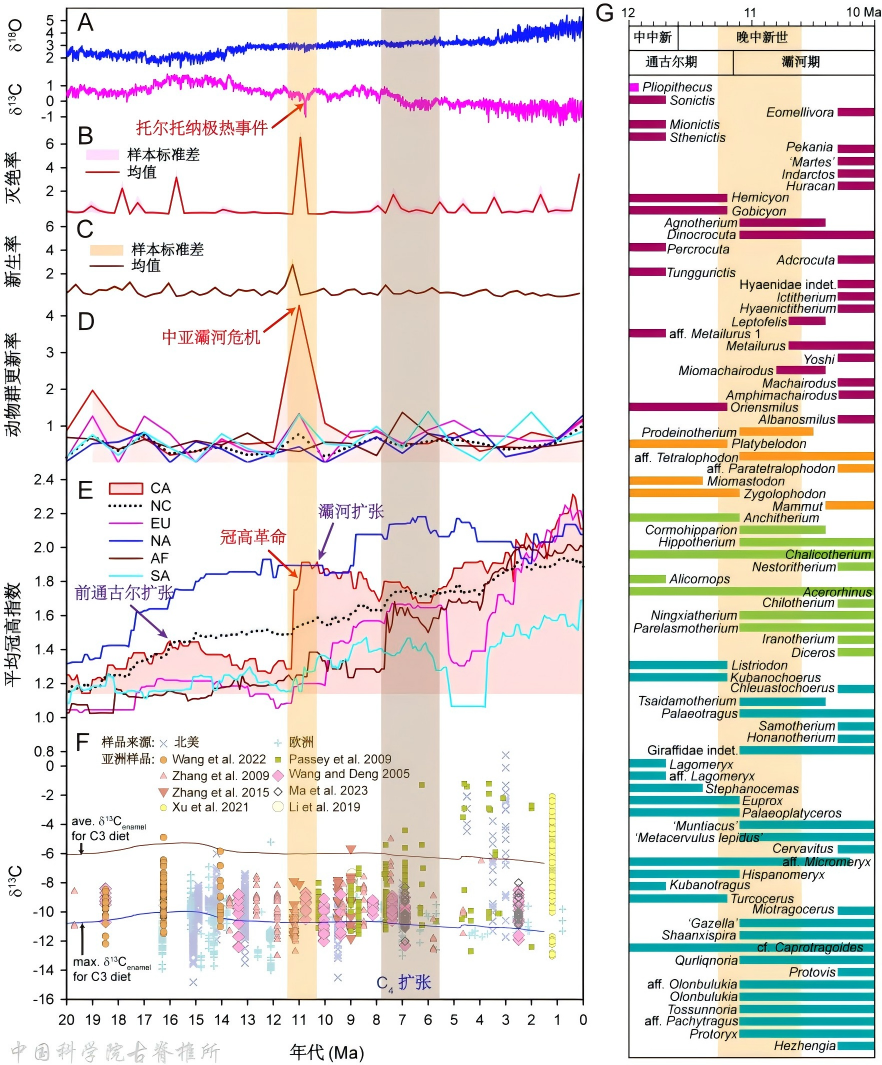

核心发现三:“灞河危机”与开阔环境动物的崛起

深入研究发现,发生在约1100万年前(“灞河期”开始时)的“灞河扩张”事件,是现代适应开阔环境(如草原)的哺乳动物群直接起源的关键时刻。

·“灞河危机”——一场大灭绝:通过对物种产生和灭绝的统计分析(包括贝叶斯推断),研究团队发现在大约1100万年前,全球哺乳动物经历了一次新近纪最严重的灭绝事件,在中亚和中国北方尤其惨烈——超过95%的大型哺乳动物未能存活下来。这次事件被命名为“中亚灞河危机”。

·危机原因:青藏高原隆升加剧干旱:证据表明,这场危机很可能由青藏高原北部在约1200-1000万年前快速抬升至约3000米高度引发。高原阻挡水汽,导致其北缘地区干旱化急剧加重。来自准噶尔盆地和柴达木盆地的动物牙齿釉质碳同位素(δ¹³C)数据显示,早在1600多万年前,当地就已经存在相当开阔和干旱的环境,并在灞河期变得更加极端。值得注意的是,这次区域性危机的时间与全球气候记录中的一次短暂暖期(“托尔托纳极热事件”)有所重叠,这可能进一步加剧了动物群的更替压力(但其确切因果关系还需更多精确的年代标定来确认)。

·危机后的新生与革命:

(1)生态真空与迁徙浪潮: “灞河危机”造成了巨大的生态空间。随后,一些动物从周边地区迁入中亚和中国北方,例如三趾马从北美经白令陆桥进入,羚羊等则从非洲和南亚迁来。

(2)“植食动物功能形态革命”: 更重要的是,幸存的和新迁入的动物在中亚和中国北方这片日益开阔干旱的土地上发生了快速的适应性演化。研究团队计算了各大洲大型食草动物的平均牙齿冠高指数(齿冠越高越耐磨,越适应粗糙的草食)。结果显示,在整个新近纪,北美的齿冠高度一直最高(因拥有多样化的高冠齿动物如马、骆驼)。而在旧大陆(欧亚非),中亚和中国北方的齿冠高度在约1800万到400万年间维持在很高水平,并在“山旺期”和“灞河期”形成高峰。尤其是在约1100万年前开始的“灞河扩张”期间,中亚和中国北方的齿冠高度指数出现显著跃升,甚至一度超过了北美。 这意味着,在开阔草原植被(C4植物)大规模扩张之前很久,中亚和中国北方的食草动物为了应对干旱和食物粗糙化,其牙齿已经率先发生了革命性的改变。

(3)新动物群的诞生: 在这一时期,柴达木盆地发现了最早的原始羊族(现代绵羊、山羊的祖先)、最早出现在中亚的羚羊以及真象类化石。剑齿虎、现代猫型类等食肉动物也在此阶段快速分化。一个适应开阔草原环境的全新哺乳动物群在中亚和中国北方形成,它融合了本地演化与新迁入的种类,成为了晚新生代开放生态系统动物群的先驱。

核心发现四:灞河动物群的全球遗产

动物群关系曲线的追踪清晰地展示了源自中亚和中国北方灞河期的动物群如何深刻影响了后续北半球的动物分布格局:

1.统治欧亚:在900万年后,灞河动物群的后代与之后整个北半球(特别是欧洲)动物群的亲缘关系,始终比同期其他区域的动物群更紧密。

2.重塑非洲:大约700-400万年前(晚中新世中期至上新世中期)之后,灞河动物群与现代非洲动物群的亲缘关系曲线值,明显超过了非洲自身历史动物群对该现代动物群的影响,并且持续上升。这为研究团队之前提出的“灞河动物群是现代非洲热带草原(萨瓦纳)动物群重要起源”的观点提供了强有力的理论和统计支撑。

3.连通北美: 到了200万年前(更新世早期),灞河动物群与现代北美动物群的关系曲线值也超越了北美自身历史动物群。这表明更新世后,欧亚大陆和北美的动物群逐渐融合形成了一个统一的“全北界动物区系”,而灞河动物群正是这一庞大动物区系的重要源头。

总结与意义

这项研究首创的“动物群系统发育贡献方法”,通过量化动物群间的演化亲缘关系,为追溯生命迁徙和演化中心提供了强大的新工具。应用该方法进行的大数据分析证实:在青藏高原隆升导致的区域性干旱化驱动下,中亚和中国北方在新近纪(尤其是2000-800万年前的山旺期和灞河期)扮演了北半球哺乳动物演化发动机的角色。这里发生的重大环境事件(如“灞河危机”)和随之而来的适应性演化(如“植食动物功能形态革命”),催生了许多能适应开阔环境的动物类群。这些类群后来成功地向欧亚、非洲和北美扩散,最终奠定了现代陆地哺乳动物地理分布格局的基础。可以说,今天我们在非洲草原看到的角马、羚羊,在北美的野牛,乃至家养的山羊绵羊,它们的演化故事都深深植根于一千万年前青藏高原脚下那片变迁的土地。

本研究由王世骐研究员和江左其杲副研究员为共同第一作者,王世骐研究员,倪喜军研究员,孟津研究员及邓涛研究员为共同通讯作者。

本研究由国家重点研发计划项目(编号:2023YFF0804500)资助,参与单位包括中国科学院古脊椎动物与古人类研究所,美国自然历史博物馆,柏林自然历史博物馆等。

论文链接:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adt5079

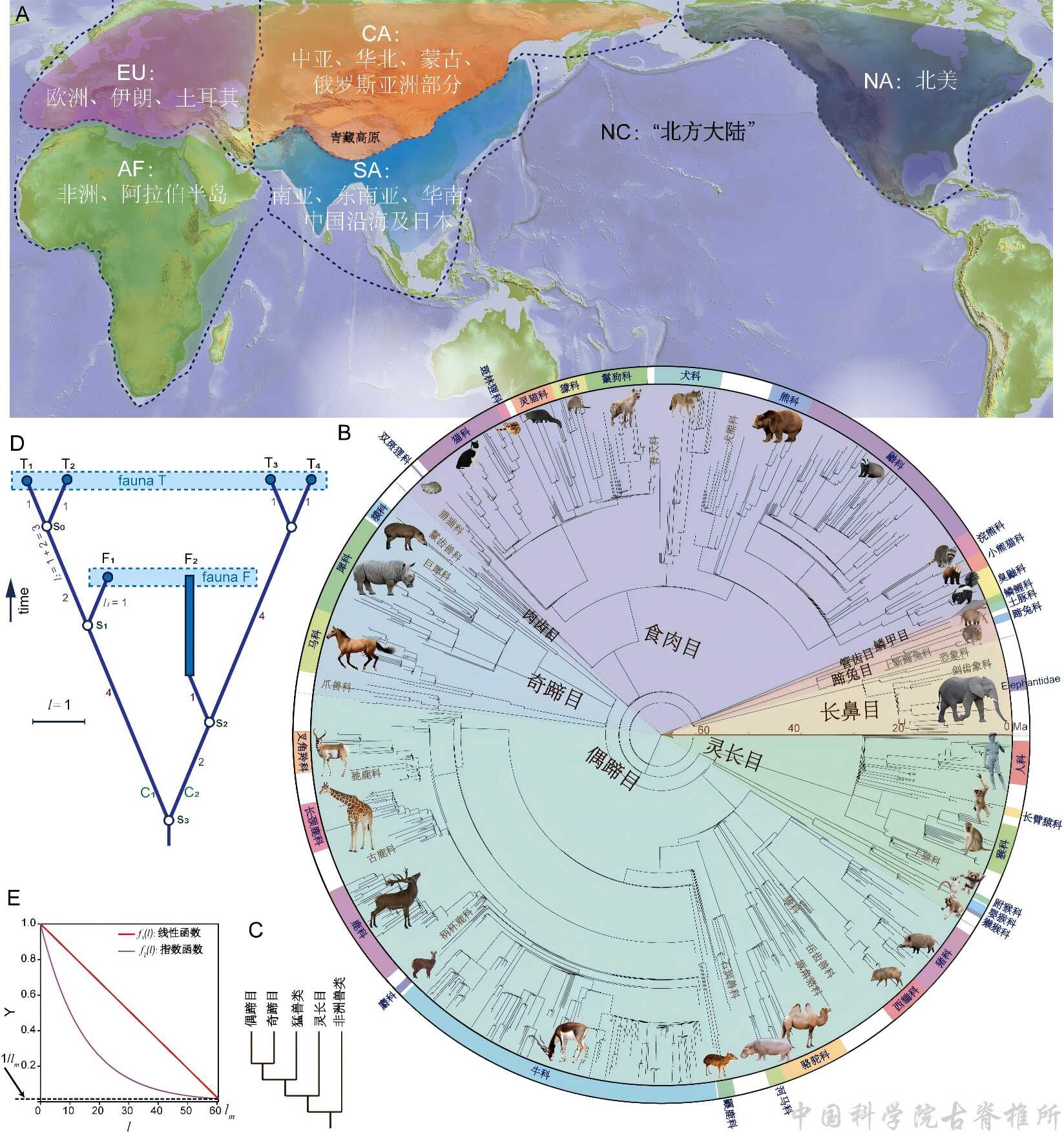

图1. 研究方法

A. "北方大陆"(NC)的地理分区:包括EU(欧洲、伊朗、土耳其),粉色;NA(北美洲),蓝色;AF(非洲与阿拉伯半岛),深绿色;SA(南亚、东南亚、华南、中国沿海及日本),青色;CA(中亚、华北、蒙古、俄罗斯亚洲部分),红色。

B. 大型陆生哺乳动物超级系统树,涵盖新近纪至第四纪(23.03 Ma至今)9个类群的1246属:

C. 超树的目/总目级系统关系,猛兽类(Ferae)包含 [鳞甲目 (肉齿目+食肉目)];非洲兽类(Afrotheria)包含 [管齿目 (蹄兔目+长鼻目)]。

D,E. 物种系统发育贡献与动物系统发育贡献计算示意图。

图2. 晚新生代北方大陆(NC)动物群关系

图例:NC:“北方大陆";EU:欧洲、伊朗、土耳其;NA:北美洲;AF:非洲与阿拉伯半岛;SA:南亚、东南亚、华南、中国沿海及日本;CA:中亚、华北、蒙古、俄罗斯亚洲部分。

A. 北方大陆五大区域动物群组合相对于现代北方大陆动物群的贡献曲线。

B. 动物群系统发育曲线的Bootstrap分析(1000次重复抽样)

C. 中亚及中国北方地区动物群系统发育Bootstrap曲线与其它区域Bootstrap的依时间右尾T检验

D. 11–9 Ma各区域动物群相对于后续北方大陆动物群的贡献曲线。

E&F. 11–9 Ma动物群相对于非洲-阿拉伯(E)和北美洲(F)后续动物群的贡献曲线

图3. 全球环境变化驱动的动物群更替与生态形态革命

图例:NC:“北方大陆";EU:欧洲、伊朗、土耳其;NA:北美洲;AF:非洲与阿拉伯半岛;SA:南亚、东南亚、华南、中国沿海及日本;CA:中亚、华北、蒙古、俄罗斯亚洲部分。

A. 全球深海δ¹³C与δ¹⁸O同位素曲线

B&C. 基于超树的贝叶斯生灭过程模拟(B)灭绝率与(C)出生率曲线

D. NC及各区域化石记录的动物群更替率(灭绝率+起源率)最显著的更替事件:灞河危机,发生于~11 Ma。

E. NC及各区域的高冠齿指数曲线

18–8 Ma期间中亚和中国北方的高冠齿指数值高于旧大陆其他区域。灞河危机事件(~11 Ma)出现显著跃升,

F. 北半球中纬度哺乳动物牙釉质δ¹³C整合数据

G. 通古尔期/灞河期界线的大型哺乳动物更替:仅4个通古尔期属跨越该界线。