鳍龙类是海生爬行动物中最为繁盛的类群之一,从三叠纪初期至晚白垩世,统治了中生代海洋长达1.8亿年之久,其中最著名的莫过于蛇颈龙类(Plesiosauria)。

蛇颈龙类中不少成员以惊人的长颈而闻名,颈椎数量超过30节,这也长期被视为蛇颈龙类及其纯信龙类(Pistosauriodea)祖先的共有衍征。它们的另一特点是宽大的鳍状肢,以及水翼船一般的“水下飞行”运动方式。蛇颈龙类更是唯一逃过三叠纪末大灭绝的鳍龙类支系,而诸如楯齿龙类、肿肋龙类、幻龙类等其他鳍龙类支系则仅存于三叠纪。这种超长颈部有何作用?是否让蛇颈龙类获得了独特的生存优势?与鳍状肢及远洋生活方式是否协同演化?一直是困扰古生物学家的问题。

近日,李淳课题组联合当地博物馆,报道了幻龙类新属种“永胜丽江龙”(Lijiangosaurus yongshengensis),代表了最早具有超长颈部(颈椎数量超过30节)的鳍龙类,改写了我们对鳍龙类中这一关键演化特征的认知,为蛇颈龙类的长颈之谜提供了佐证。

康滇古陆以西的化石点

云贵交界区域是三叠纪海生爬行动物的重要产地,产出了著名的关岭生物群、兴义-富源生物群、罗平-盘县-泸西生物群等重要化石宝库。然而,上述区域均位于康滇古陆的东侧,南盘江盆地边缘。本研究报道的化石产自云南省丽江市永胜县,属于青藏高原的东南缘,古地理位置位于康滇古陆以西,这里代表了一个全新的化石点和潜在的动物群。通过基于岩性和双壳类化石的地层对比,化石产出层位为北衙组一段,时代为中三叠世早期,距今约2.4亿年,可与关岭组二段对比。

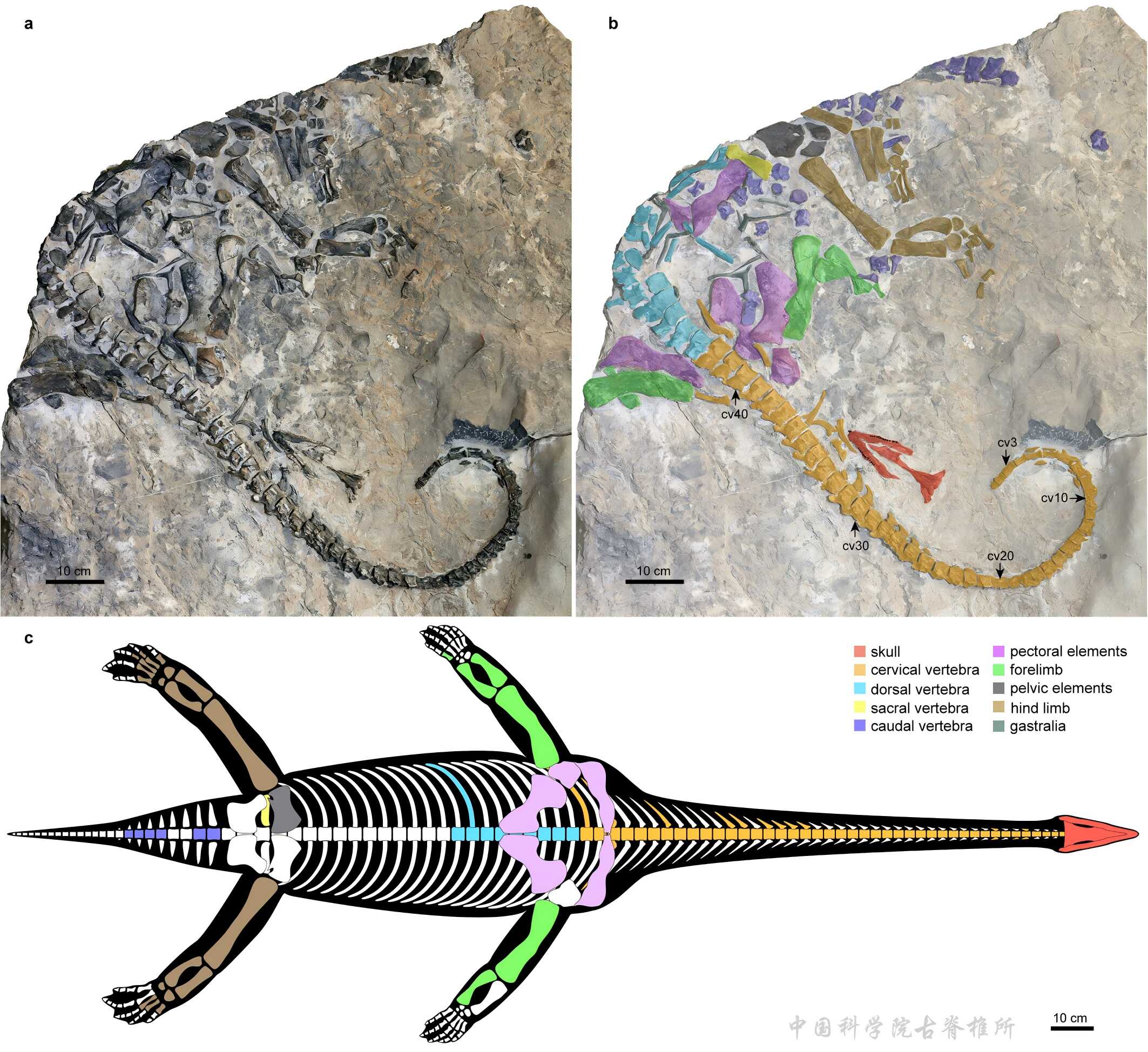

图1 永胜丽江龙(Lijiangosaurus yongshengensis)化石标本(海爬课题组供图)

42节颈椎的幻龙“异类”

化石保存在一块巨大的石灰岩表面,经过古脊椎所技术人员的修理,暴露出一具体长超过2.5米的鳍龙类骨架。根据缺乏翼间窗、颌关节与枕髁平齐、咽鼓管孔位等头骨特征,以及肩带和肱骨的形态,研究者确定其属于幻龙类(Nothosauria)。基于目前包含三叠纪鳍龙类最完善的形态矩阵,研究者开展了系统发育分析,其结果进一步确定了永胜丽江龙属于幻龙类。然而,永胜丽江龙的颈椎数量达到了惊人的42节,远超其他幻龙类中常见的20多节颈椎,甚至比早期的蛇颈龙还要多。

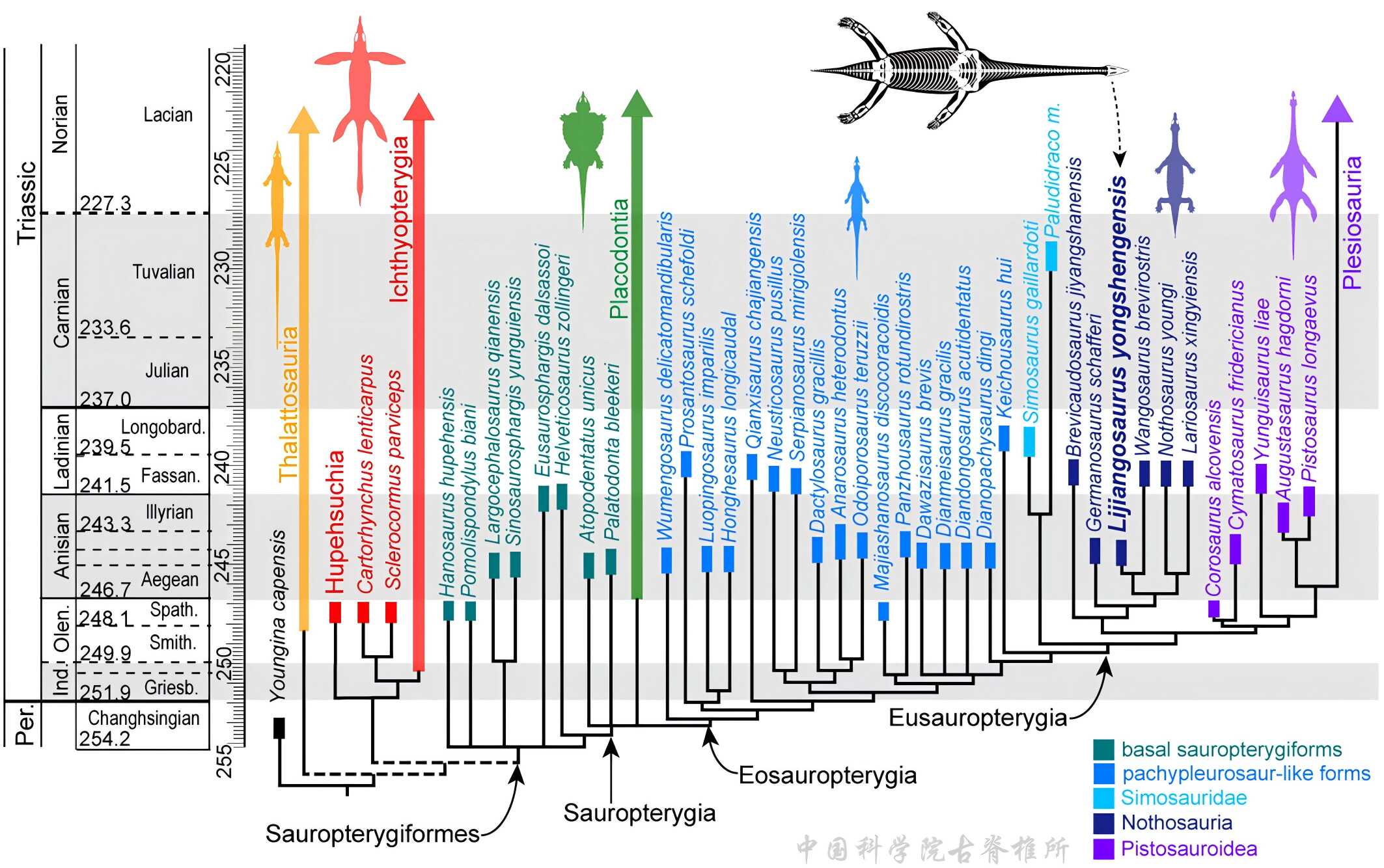

图2 鳍龙类的演化关系及幻龙类(Nothosauria)的定义(海爬课题组供图)

长颈并非蛇颈龙类“专利”

在此之前,学界普遍认为,拥有超过30节颈椎的“超长颈部”是纯信龙类及其后代蛇颈龙所独有的演化创新,或许是它们成功度过三叠纪末灭绝事件的关键。而永胜丽江龙的发现,挑战了这一观点。祖先状态重建分析显示,极度延长的脖子,在蛇颈龙家族崛起之前,就已经在它们的幻龙类远亲中独立演化出来了

永胜丽江龙的肢骨具有典型的幻龙类特征,修长粗壮,且五指分明,与蛇颈龙类的鳍状肢截然不同,可见其还不具有远洋游泳能力,只适合在近岸浅水生活。可见超长的颈部与鳍状肢并不存在协同演化,当鳍龙类演化出鳍状肢和远洋游泳能力前,不少成员便具有了极度加长的颈部。这一发现进一步体现了脖子加长扩大了取食范围、利于伏击,间接佐证了蛇颈龙类长颈的“捕食假说”。

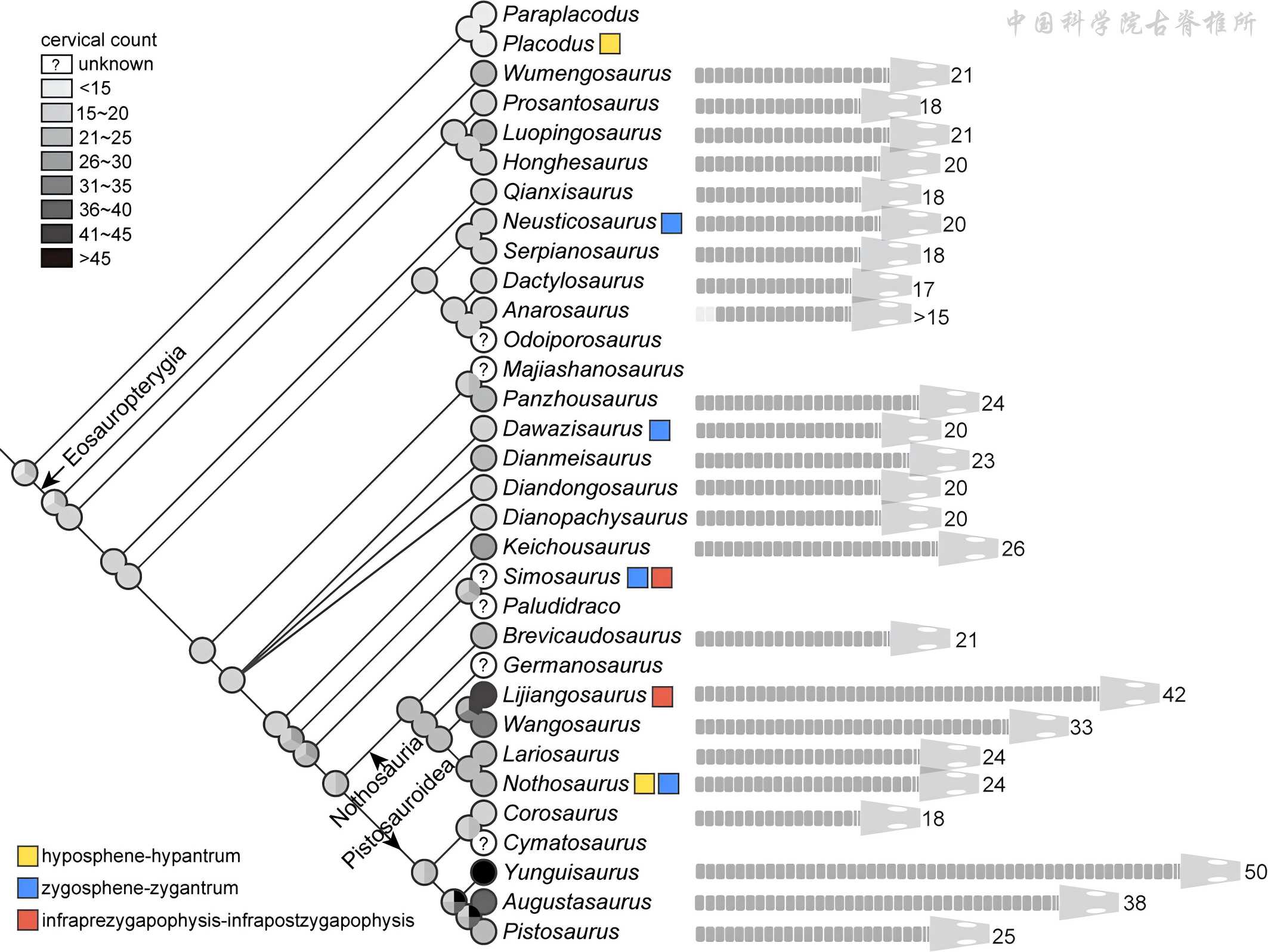

图3 颈椎数量及椎间辅助关节在鳍龙类中的演化(海爬课题组供图)

独特的“椎间辅助关节”

除了惊人的长颈,永胜丽江龙还有一个易被忽视却很有趣的特征——在其背椎和前部尾椎上,演化出了独特的椎间辅助关节。在爬行动物的脊椎间,除了主要的关节前突-关节后突以外,一些类群还独立演化出额外的辅助关节来增强脊柱的稳定性。研究者总结成三类:1)椎体下凸-椎体下凹,多见于一些主龙类;2)椎弓凸-椎弓凹,最典型的见于蛇类,用于防止身体扭转;3)关节下凸-关节下凹,是一种新发现的类型,目前仅在扁鼻龙(Simosaurus)和永胜丽江龙中观察到。

研究人员认为,永胜丽江龙演化出的这种独特的关节下凸-关节下凹,很可能与其长颈相关。蛇颈龙通过宽大的附肢带骨和密集的腹肋来加固躯干,以支撑长颈运动并减少身体波动。而作为非纯信龙类的永胜丽江龙,缺乏这些结构,因此可能通过发展这种新型的辅助关节,来增强其躯干和尾部椎骨之间的连接,对抗扭转力,从而为控制长颈提供一个更稳定的基础。

图4 云南中三叠世幻龙类多样性的生态复原(李可莱 绘)

基于欧洲的幻龙类属种,传统观点认为幻龙类是一类形态单调、演化局限的早期鳍龙类。永胜丽江龙,连同近年来在云南发现的其他中三叠世幻龙类,如祭羊山短尾龙(Brevicaudosaurus jiyangshanensis)、罗平幻龙(Nothosaurus luopingensis)等,极大丰富了我们对幻龙类形态和生态分异度的认知,以及对三叠纪鳍龙类脊椎演化可塑性的了解。

该研究成果近期发表于《通讯生物学》(Communications Biology),王维副研究员为第一作者,尚庆华研究员为通讯作者,永胜边屯文化博物馆王建生馆长、丽江市文化和旅游局子宏科调研员、李淳研究员为共同作者。得到国家自然科学基金、青藏高原二次科考、中国科学院青促会的资助。