近日,由中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、吉林大学、及美国自然历史博物馆组成的中美研究团队,在吉林省公主岭市上白垩统泉头组的吉林张氏猬(Zhangolestes jilinensis)正型标本的围岩中发现了新材料。通过高精度显微CT扫描技术,研究团队首次揭示了这一早期真兽类哺乳动物的部分颅骨、颈椎及肩胛骨形态,为理解真兽类早期演化与多样性提供了更多证据。相关成果于2025年7月1号发表于《地质学报》英文版(Acta Geologica Sinica English Edition)。

重褶齿猬类(Zalambdalestidae)是亚洲晚白垩世特有的真兽类哺乳动物,因其独特的门齿形态曾被推测为啮形类(如啮齿类、兔形类)的潜在祖先,但这一假说长期存在争议。吉林张氏猬自2006年命名以来,仅基于两断残破下颌,其完整形态与分类地位始终成谜。此次报道的新材料发现于吉林省公主岭市刘房子镇山前村泉头组第四段地层的吉林张氏猬正型标本的围岩中,包括残破颅骨、颈椎、肩胛骨及关联牙齿,为吉林张氏猬的形态重建与系统研究填补了空白。该地区也出土了恐龙(鸟脚类、角龙类)、鳄形类、哺乳类等大量脊椎动物化石。

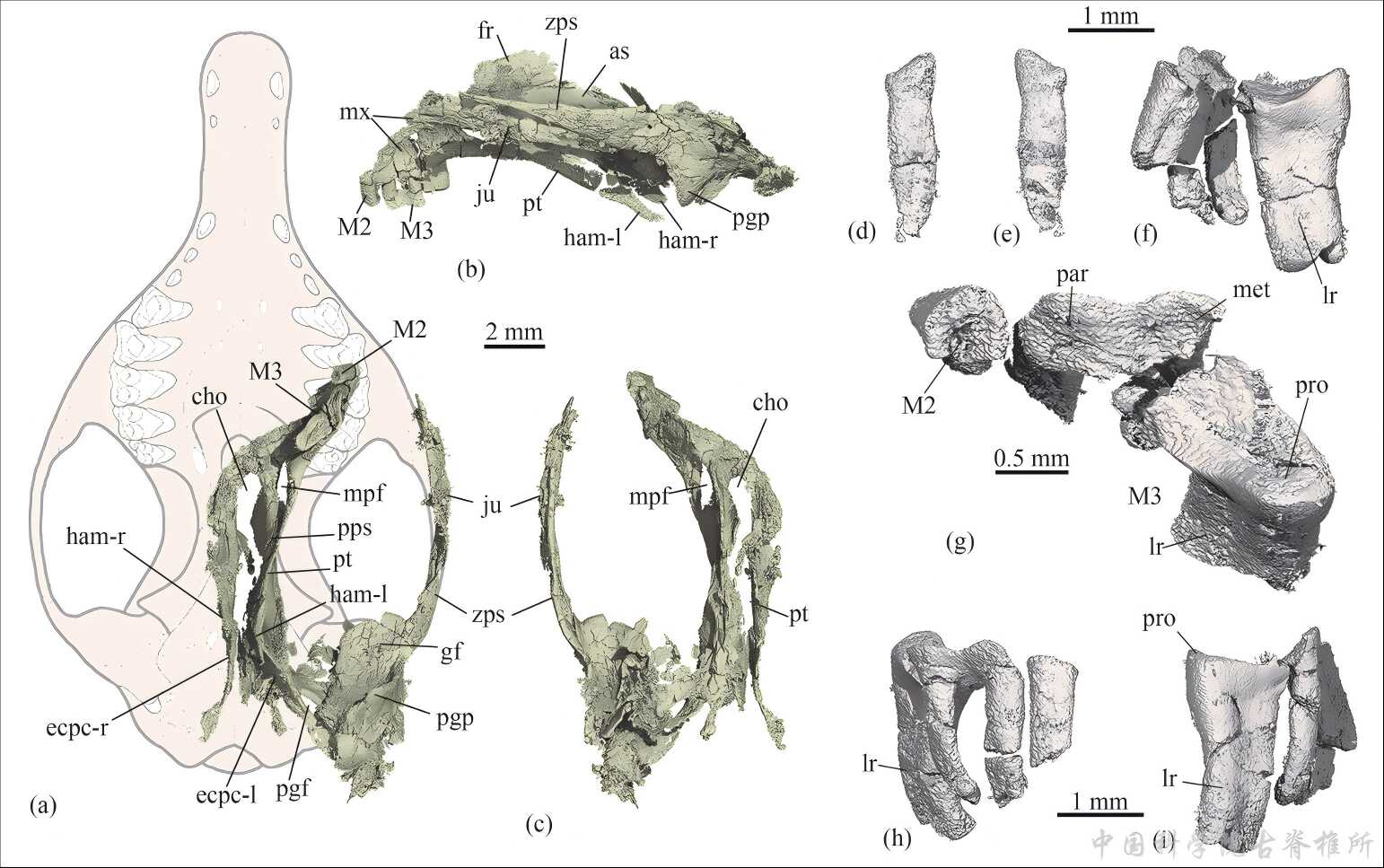

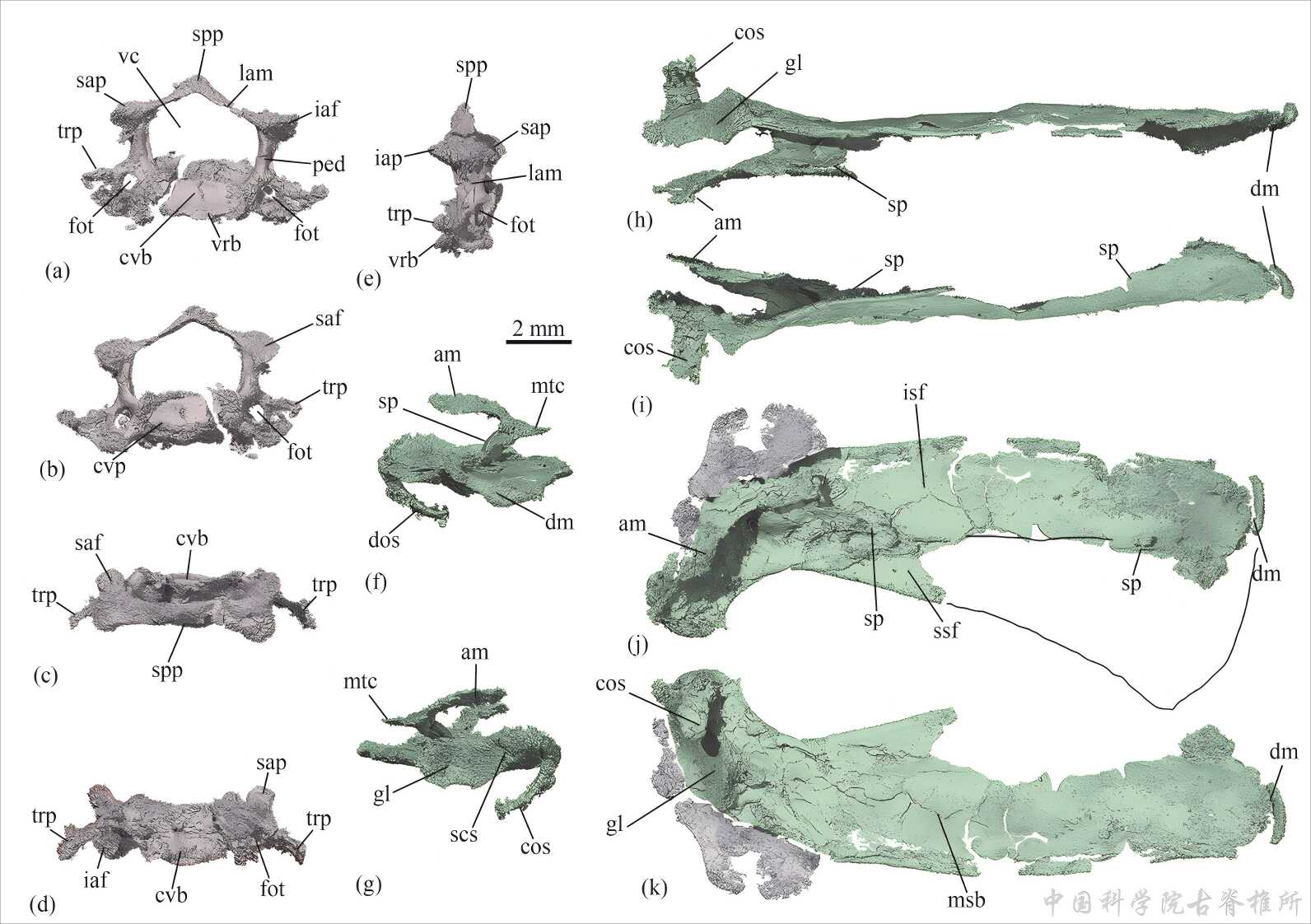

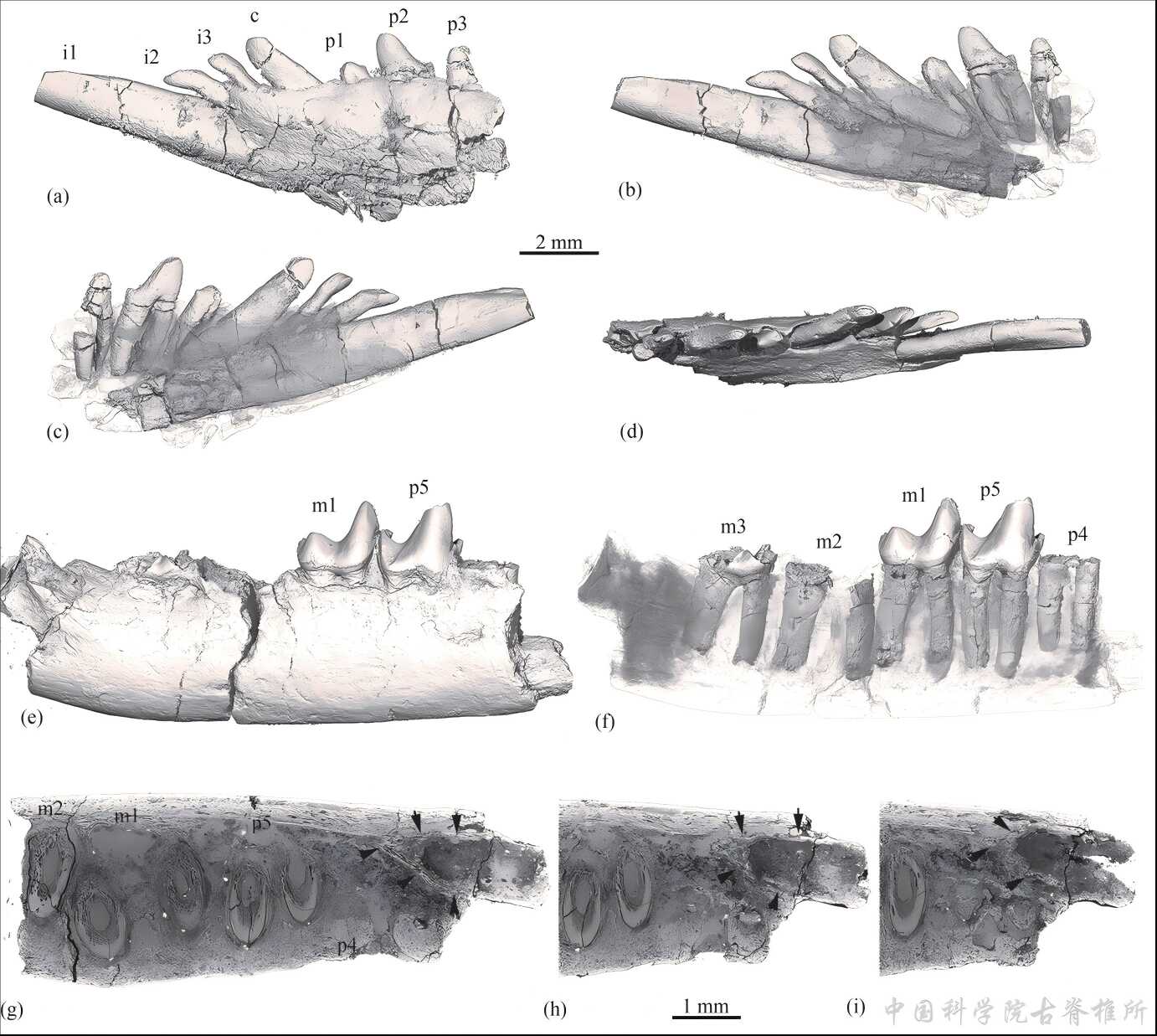

研究团队对含正模标本的岩块进行高精度显微CT扫描,首次三维重建了吉林张氏猬的部分颅骨结构。结果显示其腭区结构接近Zalambdalestes lechei,但臼齿(M3)原尖后内侧延伸方向独特;颈椎椎体短而宽,关节突发育较弱,肩胛骨呈狭长矩形,与早期哺乳动物(如Jeholodens)相似;此外,CT图像显示门齿根部终止于前臼齿(p4)水平,不支持持续生长特征,扩大的门齿(i1)表明其功能与啮形类应有所不同,为独立演化。

研究还重新评估了原归入吉林张氏猬的副型标本的一段下颌(Ya2.24.i)。其牙齿磨损程度较轻且存在形态差异,可能属于Kulbeckia属新种。若最终确认,长春龙动物群的真兽类多样性将进一步提升,而吉林张氏猬的门齿多样性表明其与啮形类的趋同演化,功能或与食物处理相关,其独立演化路径为亚洲晚白垩世哺乳动物演化研究提供关键材料。研究同时提出,泉头组地层时代或代表比热河生物群更晚、更进步的哺乳动物演化阶段。

本研究得到了国家自然科学基金和中国科学院青年创新促进会的支持。

原文链接:http://dx.doi.org/10.1111/1755-6724.15307

吉林张氏猬Zhangolestes jilinensis颅骨及牙齿CT三维重建

吉林张氏猬Zhangolestes jilinensis颈椎与肩胛CT三维重建

吉林张氏猬齿列CT三维重建和CT扫描切片