中国科学院古脊椎动物与古人类研究所与崇州天演博物馆联合国际团队,近期在甘肃临夏龙担早更新世地层中发现了一具近乎完整的史前大型蹄兔类动物——中间后裂爪蹄兔相似种(Postschizotherium cf. intermedium)头骨化石。这项突破性研究成果近日发表于Palaeoworld期刊,为欧亚大陆蹄兔类演化及古生态环境研究提供了重要证据。

蹄兔是一类稀少而奇特的近有蹄类哺乳动物,生活在非洲及阿拉伯半岛,因体型小如兔、长有蹄状指甲而得名。现生蹄兔目(Hyracoidea)下仅有1科(Procaviidae)3属(岩蹄兔属 Procavia、丛蹄兔属 Heterohyrax、树蹄兔属 Dendrohyrax)6种,其中最新命名的贝宁树蹄兔(Dendrohyrax interfluvialis)因其独特的叫声,于2022年被科学家从西非树蹄兔(Dendrohyrax dorsalis)中识别出来。目前根据分子生物学的证据,蹄兔属于非洲兽总目,与长鼻目及海牛目为姊妹群。

相较于现代属种的稀少,蹄兔在地史上曾经较为繁盛。在新生代时期,非洲和阿拉伯半岛曾存在5个科、20个属以及至少41个有效化石物种的蹄兔类动物,表明它们对非洲大陆不同环境类型和气候条件的强大适应能力。其多样性在渐新世达到顶峰,但到中新世早期急剧衰退,原因可能是与同期首次出现在非洲化石记录中的新迁入物种如偶蹄目和奇蹄目的竞争。随着在非洲本土的衰退,晚中新世蹄兔的一个大型化旁支上新蹄兔科(Pliohyracidae)扩散到欧亚大陆,于中更新世在亚洲灭绝。

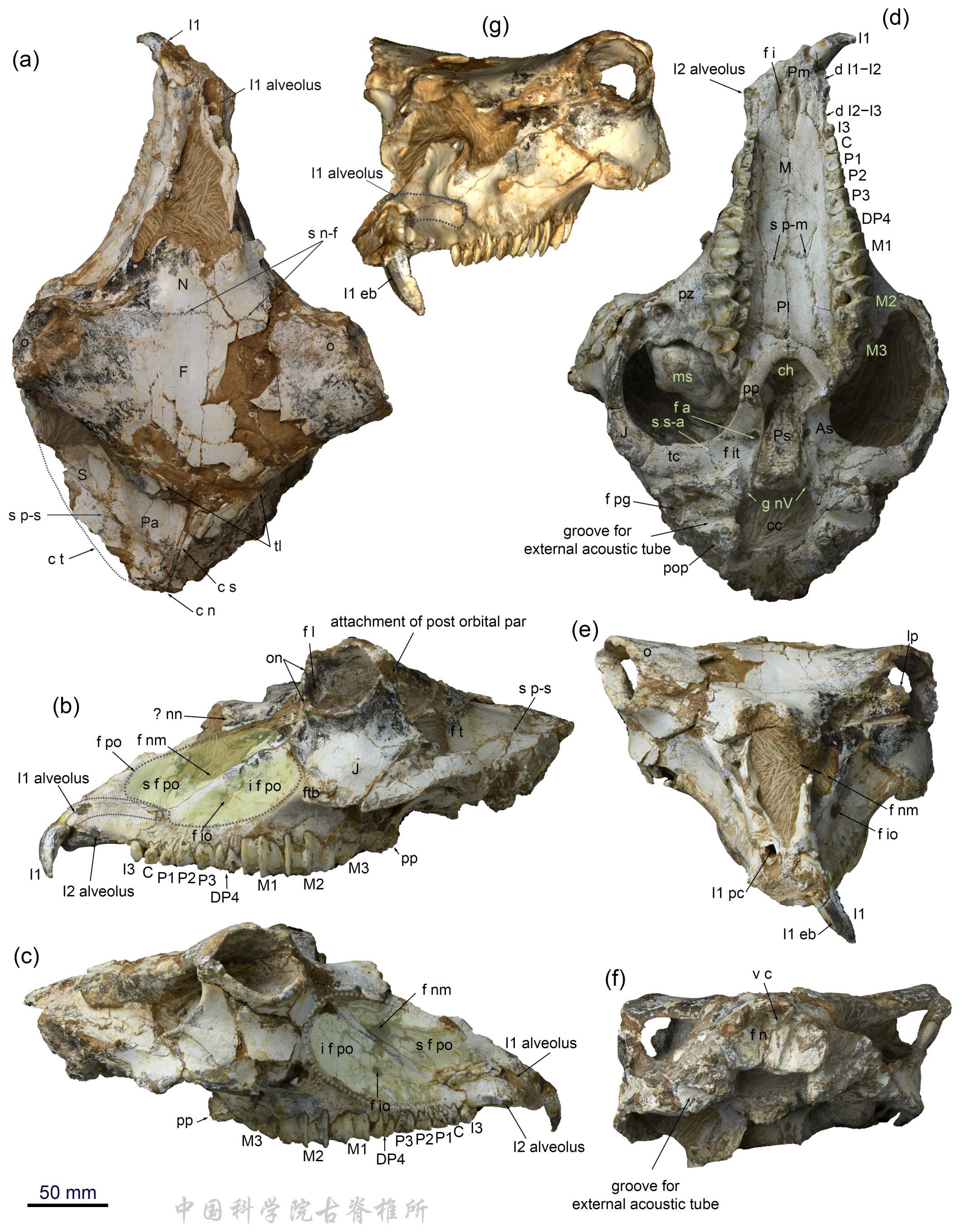

本次发现的中间后裂爪蹄兔相似种标本是目前亚洲地区保存最完好的蹄兔类头骨化石之一,也是中国首次发现几乎完整的蹄兔头骨化石。它具有以下独特的特征:个体大,颅骨轮廓呈菱形,眼眶极度侧向突出(较现代河马更显著),上颌窦异常发达并侵占眼眶空间,发育复杂的眶前窝系统。其颊齿齿式完整,具有獠牙状的I1,上门齿之间具齿隙,犬齿前臼齿化,臼齿单边高冠。通过头骨与颊齿的形态对比,确认其归属于上新蹄兔科的后裂爪兽属中间种相似种(Postschizotherium cf. intermedium)。该种的正型标本由法国古生物学家桑志华于1934年自山西榆社青羊坪采集,中美科考队在20世纪80年代中期考察时认为其地层层位属于上上新统麻则沟组。本次报告这件后裂爪兽属新标本与欧洲的上新蹄兔(Pliohyrax)、高加索地区的克瓦贝比蹄兔(Kvabebihyrax),及青藏高原的横断山蹄兔(Hengduanshanhyrax)等存在密切亲缘关系。上新蹄兔科起源于非洲中新世的副上新蹄兔(Parapliohyrax),于中新世早期扩散至欧亚大陆,经历了多样化的适应辐射,并在东亚地区生存至中更新世。

结合高冠齿、臼齿表面粘合质层等特征,研究者认为中间后裂爪蹄兔相似种可能像现代河马一样栖息于水域附近,以草本植物为主食。其头骨形态与一些半水生类群,如长鼻类的豕棱齿象(Choerolophodon),以及偶蹄类的短足兽(Brachycrus)相似,由其是后者,是北美一种大型长鼻的岳齿兽类。以上类群虽然有十分不同的起源,但相似的生活习性促使他们向相似的形态发生平行演化。

中间后裂爪蹄兔也说明,龙担动物群生存于一种林地和草地相嵌的古生态系统,除了中间后裂爪蹄兔相似种外,近年来发现的黑熊、豹猫、穿山甲,之前报道的黄昏爪兽等化石,以及牙釉质稳定同位素分析均证明更新世青藏高原东北缘存在森林及湿润河谷的生态环境。中间后裂爪蹄兔头骨发现,不仅完善了欧亚大陆蹄兔类的演化序列,更为我们理解青藏高原隆升过程中的生物响应机制打开了新的窗口。

本研究获国家自然科学基金(42430207)国家重点研发计划(2023YFF0804501)等项目支持,相关标本现存于成都崇州天演博物馆。中国科学院古脊椎动物研究所博士生邢路达为第一作者,王世骐研究员为通讯作者;崇州天演博物馆馆长王小兵,以及巴黎自然博物馆Martin Pickford等为共同作者。

原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871174X25000915

图1 现生蹄兔(图片来源于https://photos.willbl.com/rock-hyrax-3/)。

图2 中间后裂爪蹄兔相似种头骨。

图3 中间后裂爪蹄兔相似种复原(叶健豪绘)。

图4 龙担早更新世动物群复原(叶健豪绘)。