近日,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所领衔的研究团队在《林奈学会动物学杂志》发表突破性研究成果,揭开了困扰学界百年的铲齿象科进化之谜。这项基于中国丰富化石证据的研究,不仅建立了全新的分类体系,更重塑了我们对早期长鼻类动物演化历程的理解。

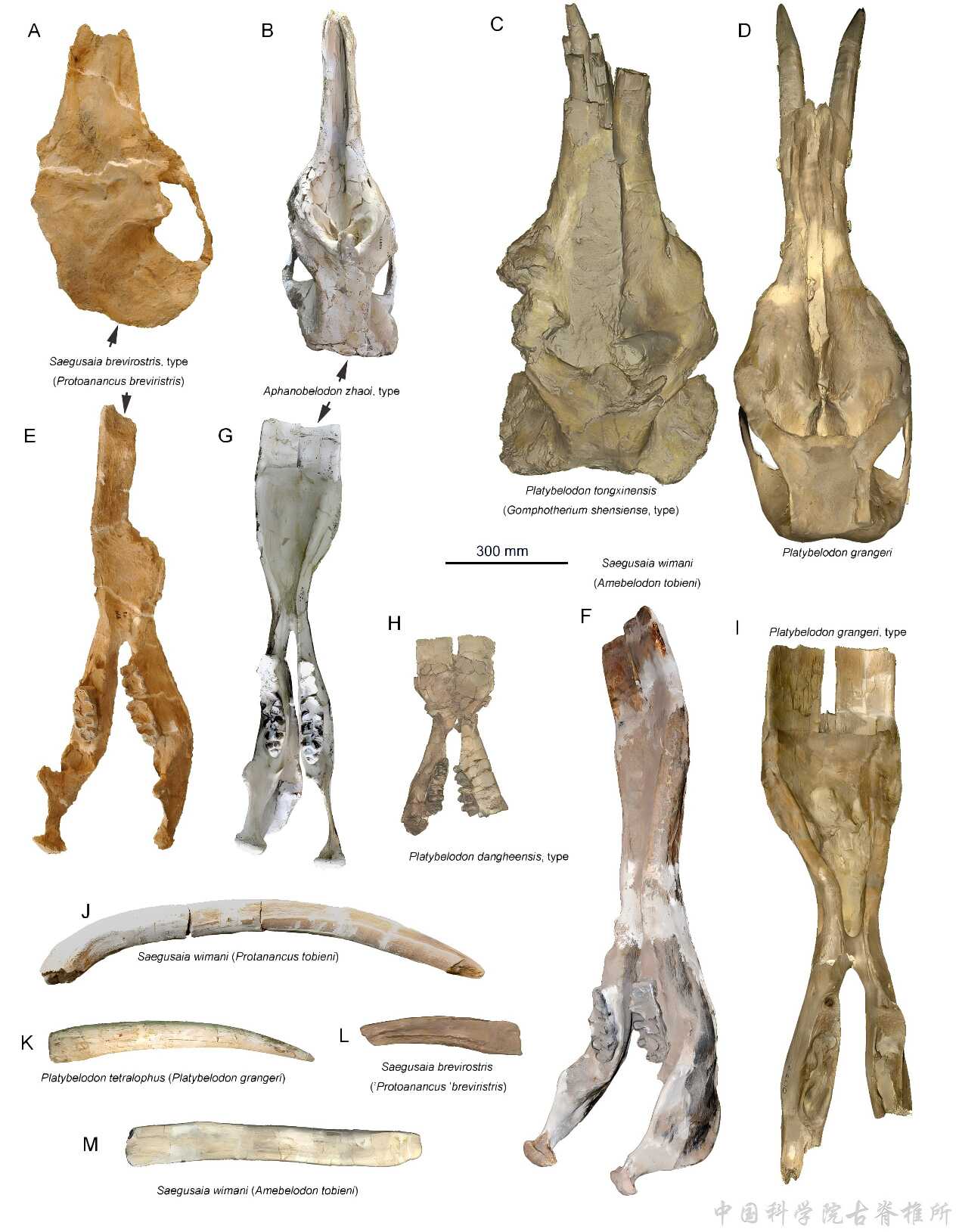

研究团队命名了新属三枝象(Saegusaia),将中国发现的曾归入原直齿象(Protanancus)的物种,包括短吻原直齿象和维曼原直齿象归入其中,即短吻三枝象(Saegusaia brevirostris)和维曼三枝象(Saegusaia wimani)。三枝象体型较小,具有同心层状下门齿结构,下颌前端呈勺状扩展,揭示了从基础类型向高度特化铲齿象演化的过渡形态。其中维曼三枝象曾定名为维曼三棱齿象,发现于青海的早中新世,是最早定名的中国象化石之一,长期被认为属于嵌齿象类,通过基于大量新发现的化石的形态对比证明,的维曼三棱齿象与甘肃宁夏同期的托氏原直齿象实为一种,现都归为维曼三枝象。

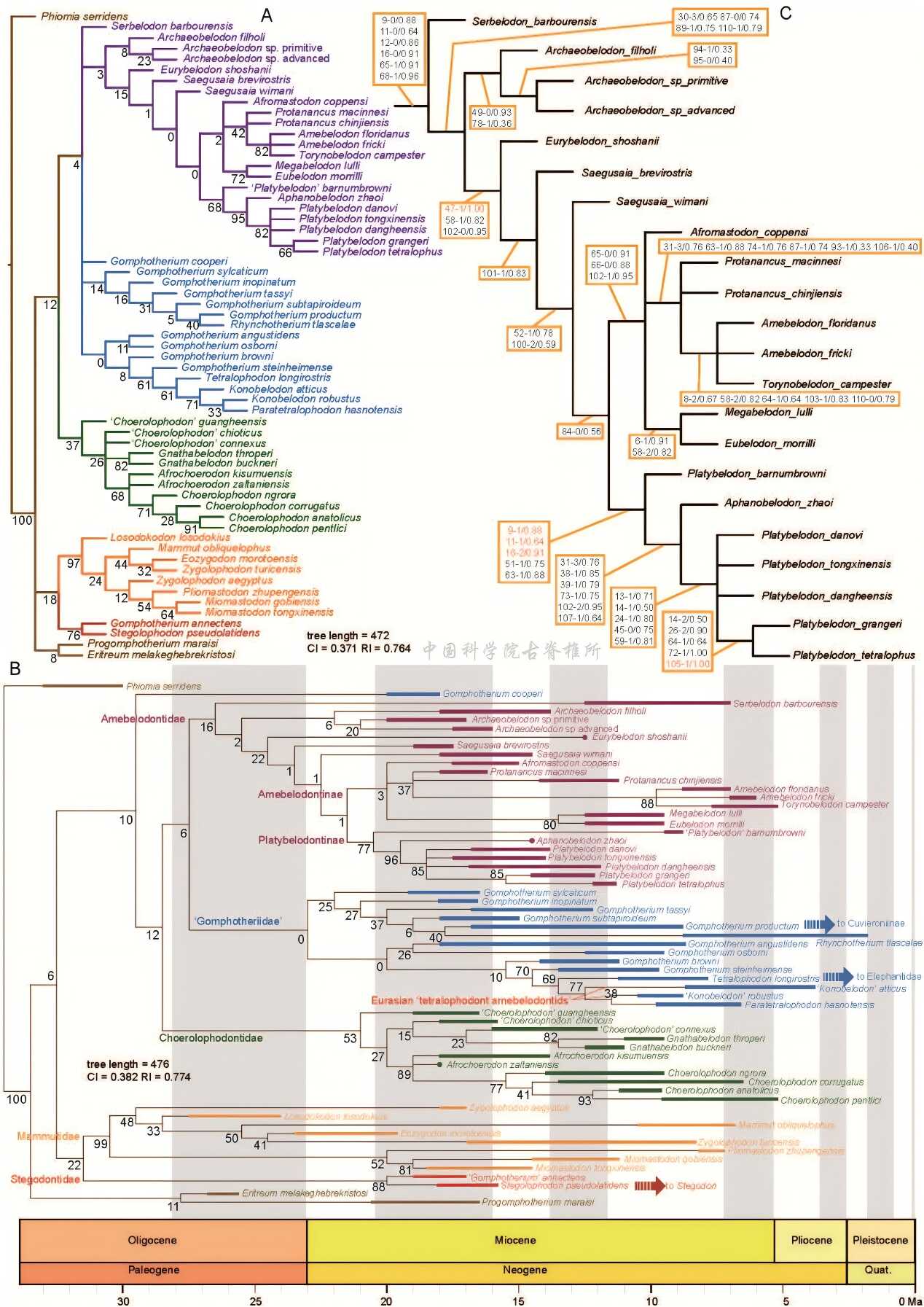

本研究还揭示了一些分类位置难以确定或长期存在争议的象类的系统发育位置。尤其是北美的巨门齿象(Megabelodon)和真门齿象(Eubelodon)两属,二者均缺失下门齿,但它们的颊齿与北美典型的铲门齿象(Amebelodon)展现出了相似的演化特征,因此归为铲齿象科。在象型类中,下门齿消失以及下颌变短是各个支系均出现的共同演化趋势,铲齿象科也并不例外,研究还指出,基于颊齿特征,北美典型的短颌象类脊乳齿象(Stegomastodon)有可能是从铲齿象科演化而来。

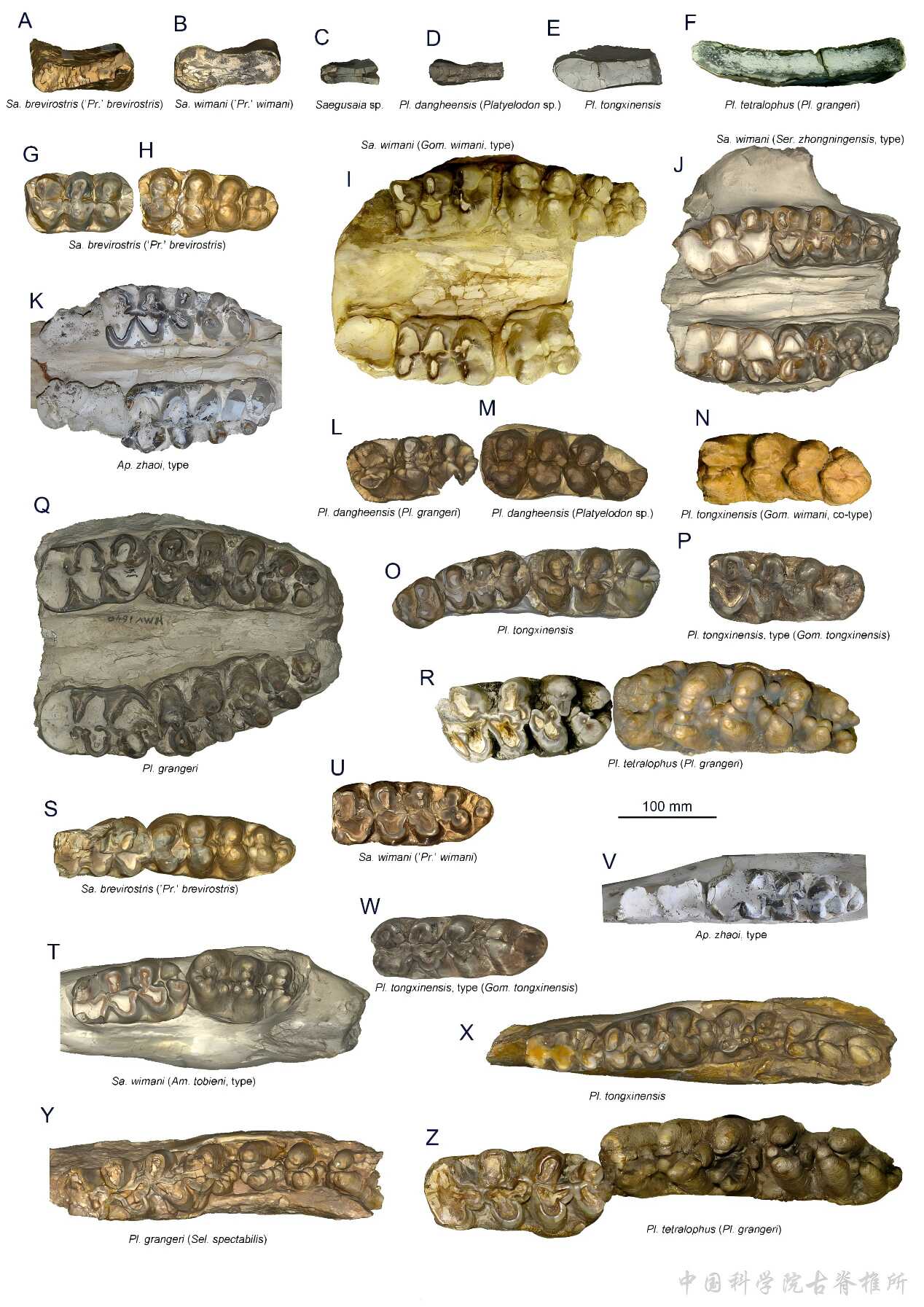

另一个存在广泛争议的问题是的谓“四棱铲齿象”类。研究指出,铲齿象科中出现的“四棱颊齿”与早期真象的四棱颊齿是平行演化的,与真正的四棱颊齿不同,铲齿象科的“四棱颊齿”只表现在臼齿中,绝不会在DP4/dp4中出现。因此,北美的匙门齿象(Torynobelodon)、柱门齿象(Konobelodon)、川棱齿象(Pediolophodon)是真正的铲齿象类,这里统一将其归为平野匙门齿象(Torynobelodon campaster);而另一方面,欧亚大陆被归为柱门齿象的种类,如阿提卡柱门齿象(Konobelodon atticus)和粗壮柱门齿象(Konobelodon robustus)并非是铲齿象,而是早期的真象具有较扁平的下门齿,与南亚的副四棱齿象(Paratetralophodon)有可能属同一类。较扁平的下门齿是象型类的近祖特征,出现在早期真象中并不奇怪。

研究基于最简约法,通过62个类群和112个特征的系统发育分析,构建了迄今为止最完整的长颌象类种级的系统发育树。该系统发育树揭示,象型类在演化出主要可以分为5个大的支系,包括玛姆象科,剑齿象科,豕棱齿象科,铲齿象科,和嵌齿象类。而后者又分化成两支系:居维叶象科和真象科。该研究深刻揭示了现代动物群中的明星物种象类的演化历程,具有重要的科学意义。

该研究获得国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目支持,王世骐研究员为第一作者和通讯作者。

图1. 中国发现的铲齿象科物种的头骨和下颌

图2. 中国发现的铲齿象科物种的颊齿

图3 长颌象类的系统发育