鬣狗(hyenas)现如今在欧亚大陆虽说已近乎消失了踪迹,但在史前却是最常见和繁盛的食肉类动物,长期以来备受学术界的关注。这主要源于其独特的生态功能(例如腐食scavenging和碎骨bone-cracking)和类似灵长类的社会性行为(如以雌性为核心形成多达数十名成员,且具有复杂等级关系的族群)。其中,斑鬣狗(Crocuta)与硕鬣狗(Pachycrocuta)尤为典型,是新生代晚期(上新世至更新世)分布最广且记录最详实的物种。它们的发现往往对分析和研究相关动物群的地质年代和跨地区对比,阐明产地的化石埋藏过程都具有十分重大的理论意义。

鬣狗凭借其强大的牙齿碎骨能力在弱肉强食的动物王国中雄霸一方。它们也通常腐食动物遗骸,在生态系统中承担清道夫的角色而独树一帜。相对而言,斑鬣狗和硕鬣狗的碎骨能力则更甚一筹,时常被视为碎骨者的最佳(或最成熟)典范(即所谓的“fully developed bone-cracker”)。

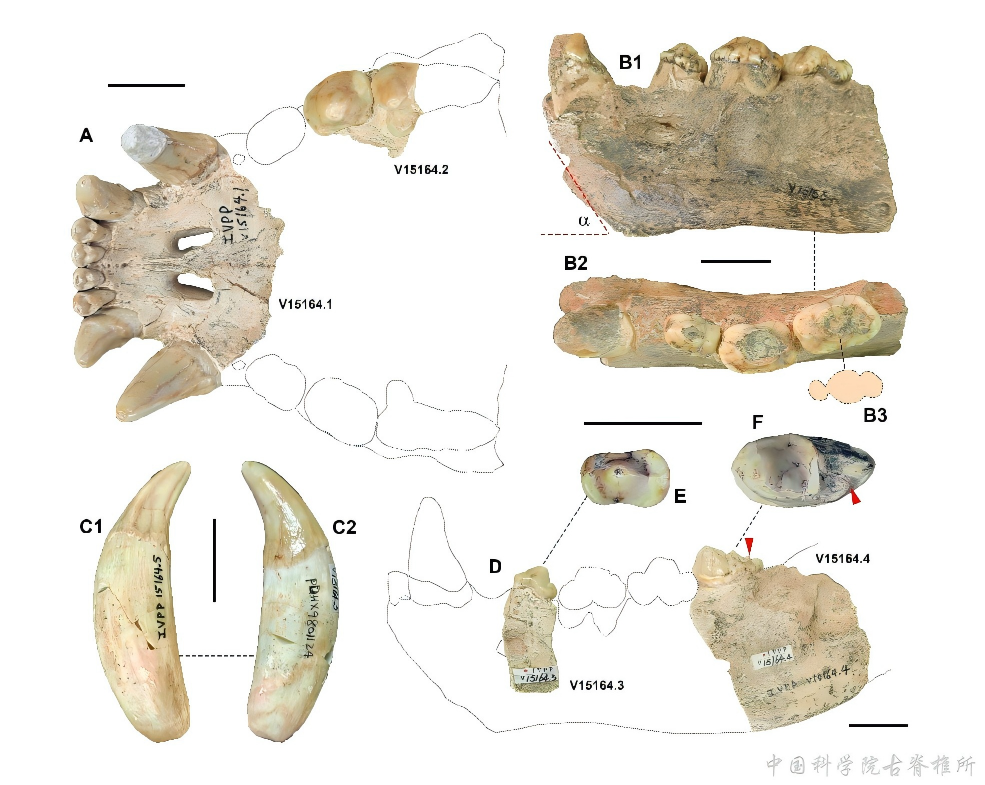

图1 安徽淮南大顶山出土的斑鬣狗化石(刘金毅供图)

斑鬣狗和硕鬣狗一般发育了坚固的头骨和下颌和强大的咬合肌群,以及特别粗壮的前臼齿(通常呈圆锥形,附尖相对退化且珐琅质特别厚,尤其是第三前臼齿),显示出对碎骨生境的良好适应。它们在这些特征上彼此近似而共同区别于其它类型的鬣狗(如豹鬣狗Chasmaporthetes和鬣鼬狗Hyaenictitherium等),在早期,它们也因此时常被混为一谈(硕鬣狗曾一度被笼统地归入Crocuta属中)。不过,鉴于裂齿形态和功能的显著差异(如斑鬣狗以高度肉食性hypercarnivores的裂齿而为人所熟知),硕鬣狗现已被广泛接受为一个独立于斑鬣狗,但在系统发育关系上却与之极其紧密的类群。

虽说斑鬣狗和硕鬣狗的裂齿(Carnassial teeth)形态区别颇为显著,但非裂齿(non-carnassial teeth)的形态差异却不甚明了,而且过往的研究也似乎没有予以足够的重视。时至今日,尚无一套公认且可靠的非裂齿鉴别系统来有效区分它们。在面对破碎的标本时,尤其是在裂齿破损或残缺的情况下,时常会导致分类鉴定的不确定性,有时甚至是错误。在编研《中国古脊椎动物志》的过程中便可发现不少类似的案例。安徽淮南的鬣狗标本就是其中颇为典型的一个,亟需认真对待并重新研究和修订,以免对有关动物的古地理分布和生物地层学做出错误的认识和推断。

针对这个情况,中科院古脊椎动物与古人类研究所刘金毅研究员,会同金昌柱和同号文研究员,并联合美国加州大学、安徽省博物馆和山东省博物馆的专家同仁,对2008年业已发表的淮南八公山区鬣狗标本着手启动了重新研究。该团队近期于《古脊椎动物学报》在线报道了相关的最新研究进展和成果。

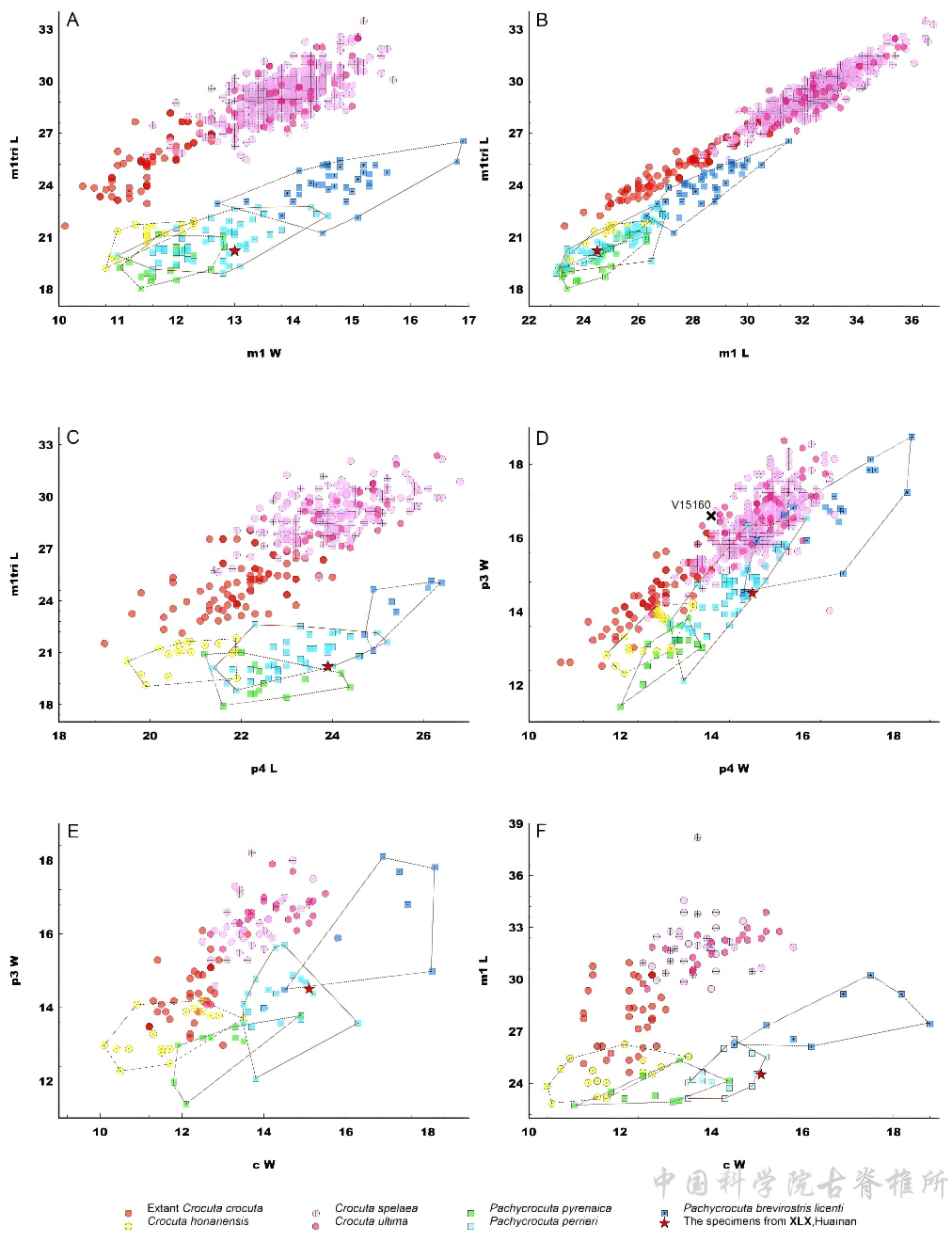

图2 下颌牙齿大小之双变量散点图(刘金毅供图)

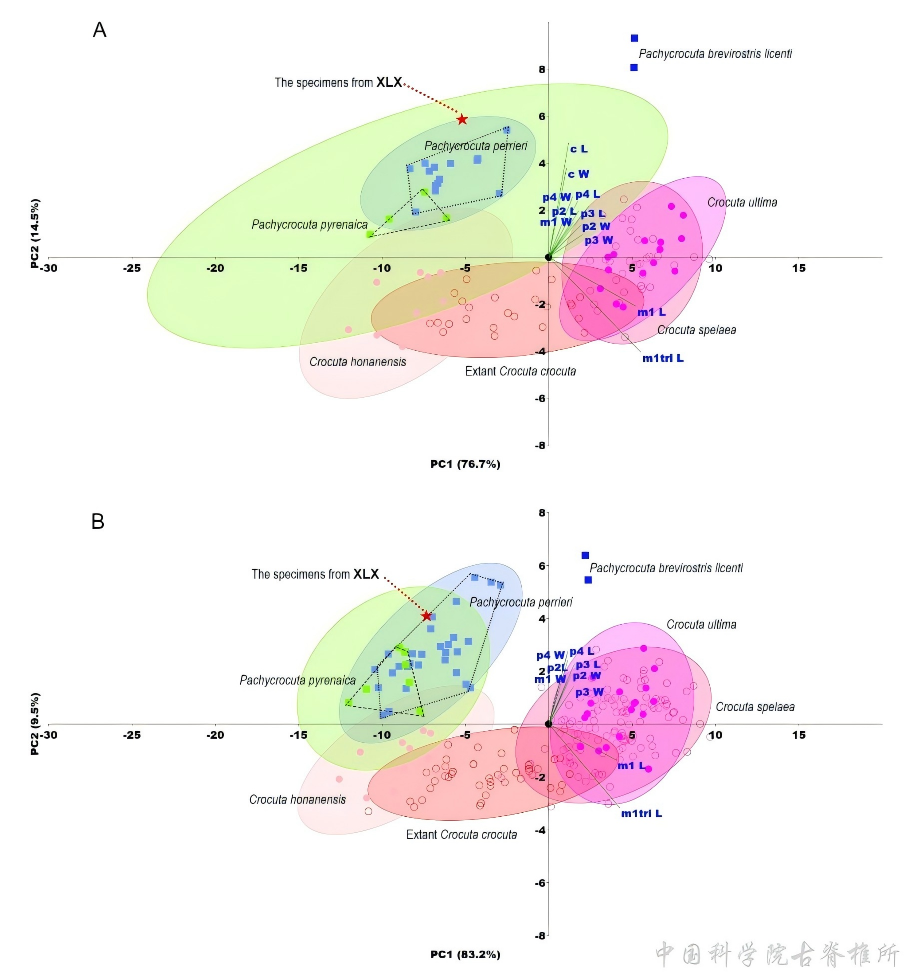

借助于一系列的形态学比较和数据统计分析(单元,双元和多元分析等,见图2和3),该团队最终证实大居山西裂隙的标本并非斑鬣狗,而是佩里硕鬣狗(Pachycrocuta perrieri); 淮南地区只有大丁山裂隙的标本才是斑鬣狗的真正代表,极可能为最后斑鬣狗(Crocuta ultima)。不仅如此,该团队还以此为契机,首次对斑鬣狗和硕鬣狗的齿颌形态(重点是非裂齿)进行了系统性的比较研究,为未来的标本鉴定和研究提供了一套实用、易操作的齿颌形态鉴定指南。此外,该团队还充分探索和发掘了其齿颌形态差异背后隐藏的生态功能意义,结果表明斑鬣狗和硕鬣狗在捕食和摄食等一系列功能和行为上已展现显现的分化。

硕鬣狗与斑鬣狗(现生属)不同,早在20多万年前便已完全绝灭消失了。硕鬣狗的食性和觅食偏好一直是个未解之谜,关于它的分析和推测备受学术界的关注但分歧和争议性较大。有的认为它与斑鬣狗完全不同,而与缟鬣狗(Hyaena)和棕鬣狗(Parahyaena)一样属于严格的(纯)腐食者;有的则认为强大的体型已赋予硕鬣狗征服或掠杀其它动物的超强能力。该团队从齿颌形态(重点是犬齿和下颌联合部)和生物力学(如屈服强度和杠杆力学的分析)等多个维度,对这个热点问题也展开了详细的分析。其结果充分表明硕鬣狗仍具有主动捕杀的能力,在觅食行为上表现出与斑鬣狗类似的灵活弹性:既能机会腐食也能主动捕猎。此外,大居山西裂隙的偶蹄类(主要是山西轴鹿)埋藏特征也为此主动捕杀的假说提供了进一步的佐证和支持。

图3 下颌牙齿的主成分分析(PCA)之散点图(刘金毅供图)

斑鬣狗是欧亚、非大陆更新世(尤其是中、晚期)最常见的一类鬣狗,不同时代或不同地点曾经发现了大量的标本,并先后据此创建和命名十个左右不同的种。对于它们的有效和独立性,目前学界还存在着相当大的分歧和争议。有的认为这些斑鬣狗的绝大多数种是真实有效的,理应予以保留,但也有人对此表示强烈怀疑,甚至主张将所有的更新世斑鬣狗全部划归现生的斑鬣狗Crocuta crocuta。2008年的研究曾将淮南的斑鬣狗标本鉴定为现生种,其实就是受此观点的极大影响。此次,该团队在掌握大量的牙齿测量数据和形态信息(尤其是河南斑鬣狗Crocuta honanensis)后,对这一度盛行的单种属观点提出了挑战和批驳,指出河南斑鬣狗无论是牙齿测量数据(图2和3)还是形态结构(主要是p4和m1)均显著不同于其它的斑鬣狗,其极度退化的p4前附尖甚至表明它极可能处于一个非主流的绝灭旁支上。

真正与现生斑鬣狗相似或接近的直到中、晚更新世才姗姗而来,分别以欧洲的洞穴斑鬣狗(Crocuta spelaea)和东亚的最后斑鬣狗(Crocuta ultima)为代表。洞穴斑鬣狗最早出现距今约80万年,然而,最后斑鬣狗却似乎来得特别晚。目前已知的最早化石记录出现在周口店Loc.1的第三层,距今只有23万年。长期以来,最后斑鬣狗在中国也因此被视为晚更新世哺乳动物群的标志性或特有物种。不过,这种传统的古生物地层学观点正受到来自淮南大丁山斑标本的严重质疑和挑战。该团队通过分析其伴生的动物和相邻地点动物群的分析和对比,证实大丁山的斑鬣狗其实远早于周口店的同类,至少不晚于距今40万年,甚至更早。淮南的大丁山因此成为迄今已知最早的最后斑鬣狗代表。

该团队得到国家自然科学基金(批准号: 40972013, 41772018)和科技部国家科技基础资源调查专项(编号: 2021FY200100)的共同资助。本篇论文的第一和通讯作者为刘金毅,参与研究的还有美国加州大学的曾志杰、安徽省博物馆的郑龙亭和山东省博物馆的孙乘凯。

论文链接 https://www.vertpala.ac.cn/CN/10.19615/j.cnki.2096-9899.250912