中国科学院古脊椎动物与古人类研究所毛方园团队联合北京自然博物馆、中国地质大学(武汉)、云南大学、乔治华盛顿大学和美国自然历史博物馆的研究人员,通过高分辨率计算机断层扫描技术对一件产自新疆五彩湾地区上侏罗统石树沟组的三列齿兽类--自贡似卞氏兽--的头骨化石进行了研究,成果于2025年10月9日以英文专著形式,发表于美国自然历史博物馆《Bulletin of the American Museum of Natural History》。这部专著长117页、共4.8万字、包含57张图片和7个表格,对该标本的头骨形态进行了骨块到骨块的深入细致重建和描述,提供了许多此前未知的三列齿兽类形态学信息,并进一步揭示了三列齿兽科内各属的系统发育关系。

论文封面:自贡似卞氏兽生态复原图

三列齿兽类(tritylodontids)是较为进步且高度特化的植食性犬齿兽类群,以上颊齿具有3列纵向排列的齿尖而得名。它们与哺乳动物关系很近,共同构成了哺乳形类Mammaliamorpha这一分类单元。三列齿兽类的生存时间跨度从中生代的晚三叠世一直延续到早白垩世,在全球范围内皆有分布,是一个相当成功的类群。对这一类群形态学和系统发育的研究,在很大程度上有助于深化我们对于哺乳类起源与早期演化的理解。然而迄今为止,我们对于中国三列齿兽类的详细解剖学研究还不够深入,许多关键特征仍然不为人所知。

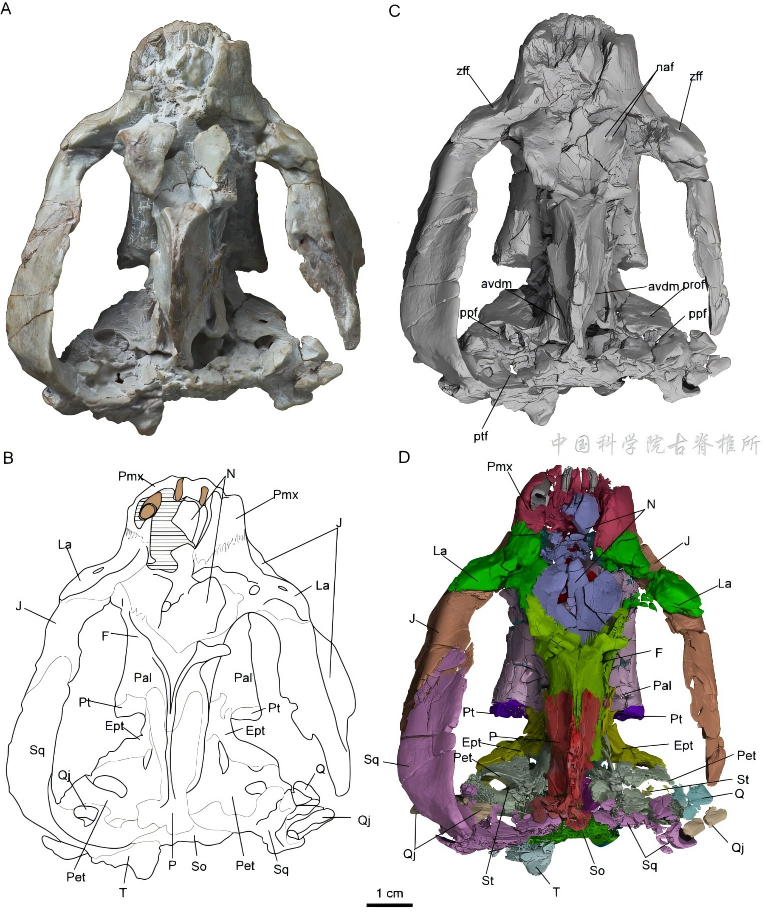

自贡似卞氏兽头骨重建图(背视)

该标本呈三维立体保存,体型较小、颊齿未完全萌发,下颌上升支后倾,可能代表了一个亚成年个体。研究人员对标本进行了三维重建,分割出了头骨上所有骨块,表现了每一骨块的具体位置和三维立体形态以及不同骨块之间的接触关系和缝合线等细节,并对每一块骨骼的三维六面形态都进行了详细的描述和图示,并与所有已知三列齿兽类动物进行了广泛的形态对比。依据该标本具有的特征性的宽大颧弓、缩短的吻部、上颊齿2-3-3的齿尖式、方骨具有较小的背部关节面和向背部弯曲的镫骨突等特征,将其鉴定为似卞氏兽属中的自贡似卞氏兽(Bienotheroides zigongensis)。似卞氏兽属的化石最早发现于重庆万县,于1982年报道于杨钟健的遗著中,并在1984年由孙艾玲进行了进一步研究;而自贡似卞氏兽的化石则在四川自贡和新疆都有发现,但至今为止还未经历过对整个头骨的详细形态描述,许多骨骼学特征也一直处于未知状态。

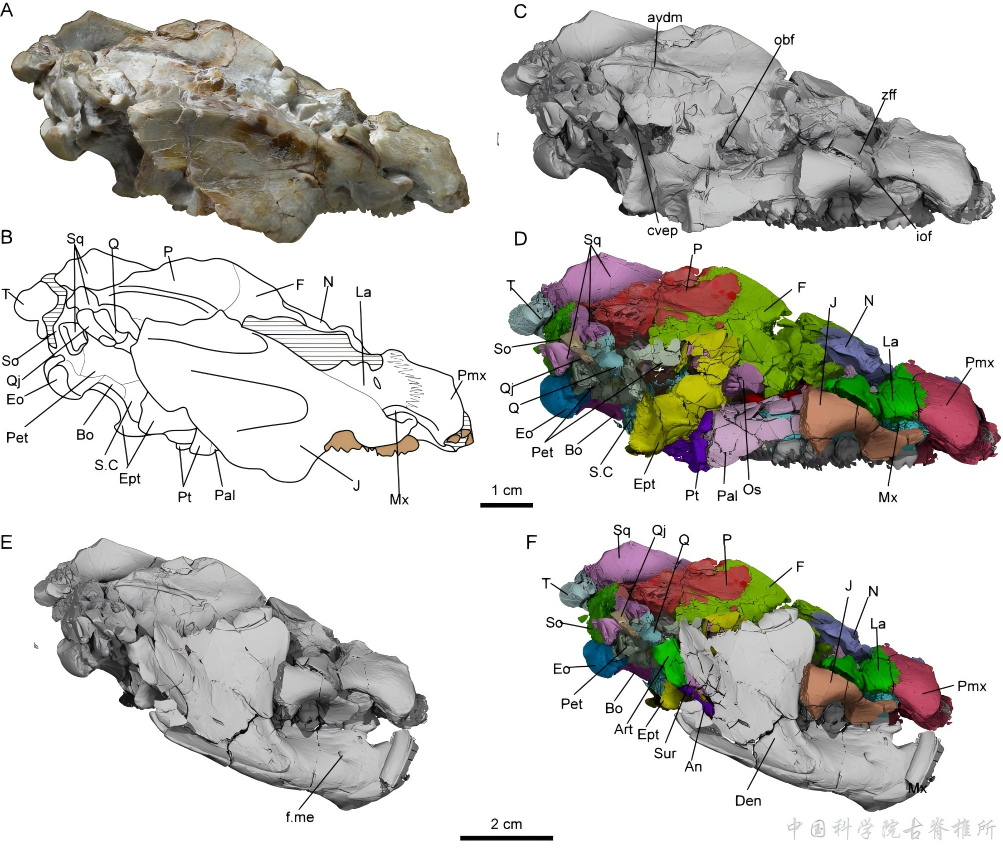

自贡似卞氏兽头骨重建图(侧视)

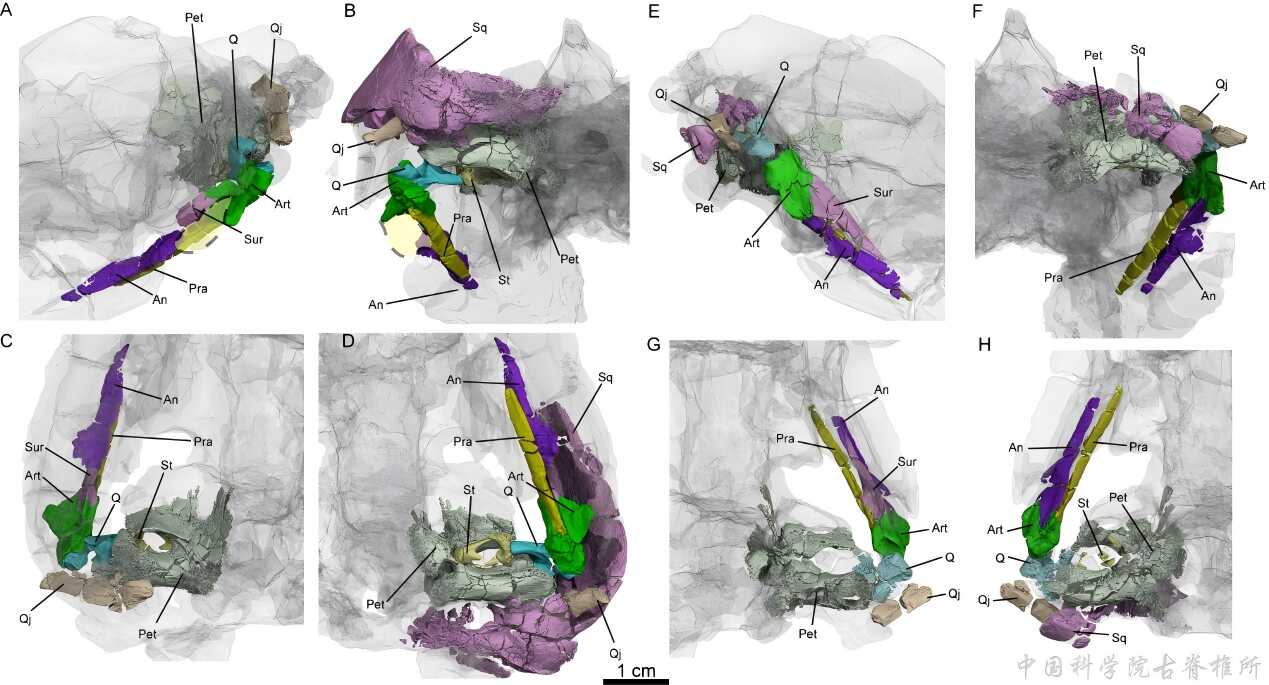

利用高精度CT扫描技术,研究人员也对其它一些保存较好的似卞氏兽属关联标本进行了再研究,并与本次新描述的标本进行对比,发现或修正了许多前人无法深入探究的特征。例如通过对每一颗颊齿进行三维重建,发现似卞氏兽的上颊齿齿根数目是多变的,可以是5到7个不等。研究人员也重建了似卞氏兽的中耳颌关节、内耳和部分神经管的形态,对哺乳动物中耳、颌关节以及听觉演化提供了此前不为人所知形态学信息。

自贡似卞氏兽中耳颌关节重建图

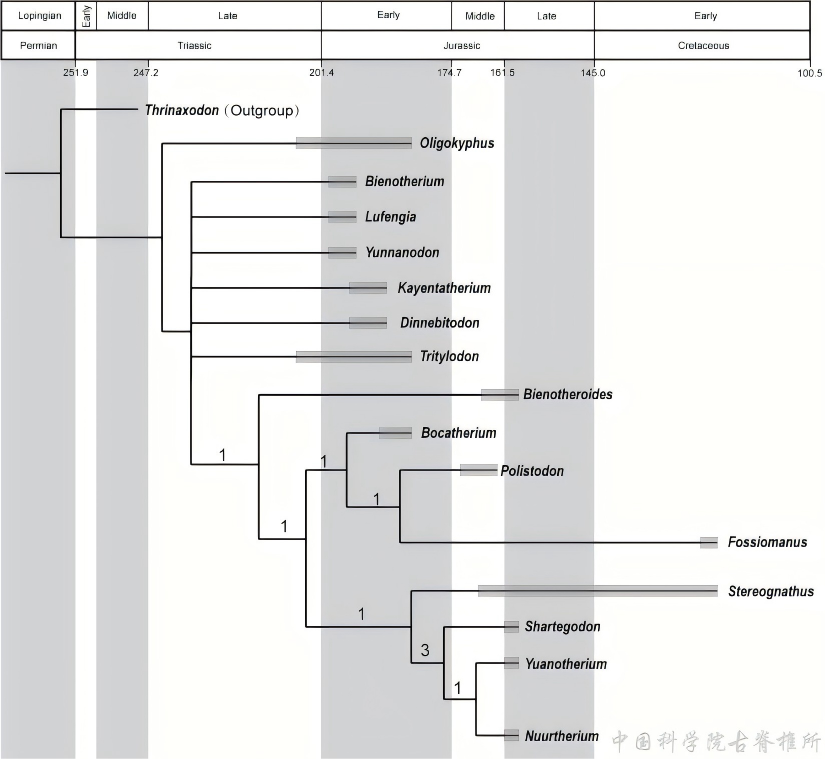

在系统学方面,目前一般认为三列齿兽科属于真犬齿兽类(Eucynodontia)中的进步颌兽类(Probainognathia)。但对于三列齿兽科内的十余个属之间的系统发育关系,却几乎是一项研究空白。此前对于这方面的研究大多受制于三列齿兽类的化石标本不完整、大量标本尚未经过详细描述等不利因素,所使用的特征矩阵存在大量信息缺失,建立的演化树也难以有效反映三列齿兽科内各属的系统发育关系。本研究经过了对似卞氏兽的详细描述后,补充了大量可用于系统发育分析中的形态学信息,同时也通过对既往标本和文献的再研究,补充了卞氏兽、禄丰兽等中国三列齿兽的形态信息,极大改善了这些属的特征完整度,并对此前研究中使用的特征矩阵进行了大幅扩充,改进了外类群的选取,以获得更稳定的系统发育框架。最终,研究人员建立的演化树成功区分了大部分三列齿兽类的系统关系,并揭示了似卞氏兽处于三列齿兽科内较为进步的位置。同时,研究人员也基于系统发育分析的结果进行了进一步探讨,总结了在三列齿兽类的演化历程中发生的一系列形态学变化,如吻部缩短、上颌骨退缩、上颊齿齿尖减少等。

三列齿兽科内属一级分类单元系统发育重建结果

中国科学院古脊椎动物与古人类研究所博士研究生任纪澄为该专著的第一作者。本研究得到了国家自然科学基金、中科院青促会和云南省兴滇英才支持计划的联合资助。