对于古生物学家而言,如何通过形态特征准确还原远古化石的“生命之树”是一项核心挑战。长期以来,被广泛应用的统计学方法,包括贝叶斯推断法,其基本假设是所有形态特征各自独立演化,但这与生物性状间普遍存在关联的现实有所出入,从而引发了学界对其可靠性的担忧。

近日,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的刘雪儿和张驰研究员在国际专业期刊《古生物学》(Paleobiology)上发表了最新的研究成果,题为《Bayesian inference of phylogenetic trees is not misled by correlated discrete morphological characters》。该研究通过大规模计算机模拟,证实了即使形态特征之间存在紧密关联,贝叶斯推断法在重建物种亲缘关系(即树的拓扑结构)方面依然表现出强大的稳健性和准确性。

通过模拟多种复杂的场景,包括特征之间独立、存在轻微关联乃至强烈关联,研究人员发现:无论性状的关联程度如何,或者演化速率是否均一,标准的贝叶斯分析方法都能准确地推断出物种的演化关系。这一发现为当前学界广泛使用该方法提供了有力的支持。

该研究通讯作者张驰研究员解释说:“我们的研究结果给使用贝叶斯方法进行形态学系统发育分析的同行们吃了一颗‘定心丸’。即使性状之间存在我们担心的关联,我们依然可以相信它推断出的物种亲缘关系。这一结论支持了贝叶斯方法在形态系统发育学中的持续应用。”

然而,研究团队也发现了一个需要注意的细节:尽管拓扑结构准确,但在估算演化速率和分支长度时,尤其是在演化速率异质性极高的情况下,标准模型可能会系统性地低估其数值。不过,研究指出,采用能够整合不同性状状态异质性的模型(如F2v模型)可以部分纠正这种偏差。

这项研究的非技术性摘要通俗地解释道:科学家常用形态特征来研究化石物种的亲缘关系,一种流行的方法假设每个特征都是独立变化的,但现实中很多特征是相互关联的。本次计算机模拟研究发现,即便特征之间存在关联或演化速率不同,该方法在构建物种演化树方面依然表现出色。

总而言之,该研究成果有力地证明了贝叶斯推断法在处理形态数据时的可靠性,同时也为未来的研究实践提出了具体建议,即推荐使用更能反映演化复杂性的模型,以获得对演化速率更精确的估算。

本研究得到了国家重点研发计划和国家自然科学基金的支持。

论文链接:https://doi.org/10.1017/pab.2025.10076

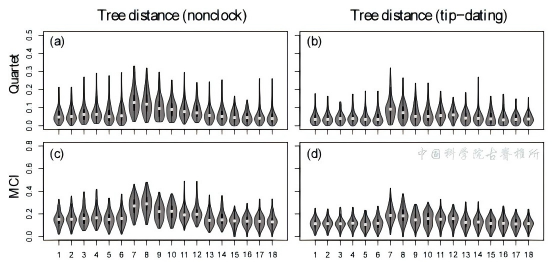

图1 特征间的关联性和演化速率异质性对拓扑结构的影响

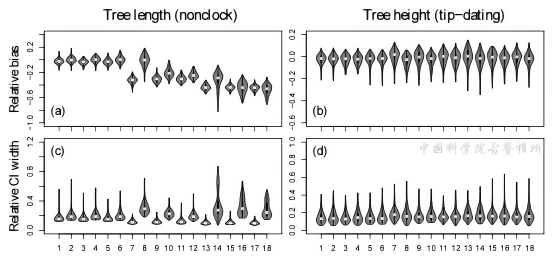

图2 特征间的关联性和演化速率异质性对分支长度的影响